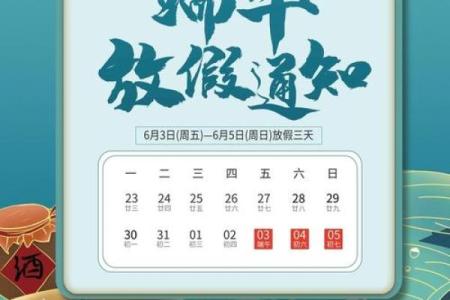

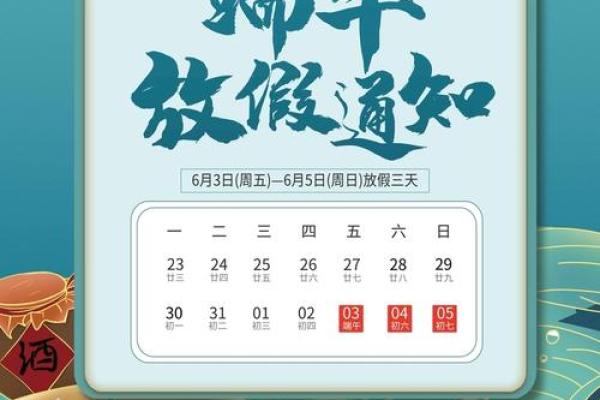

端午放假通知:2020年这样安排

最近不少朋友都在问,今年的端午节假期到底怎么放?别急,咱们先理清楚时间线。根据官方发布的消息,2020年端午节放假时间为6月25日至6月27日,共计三天。不过要注意的是,6月28日需要正常上班,用来补6月26日的工作日。

调休背后的逻辑

这种调休模式其实是为了连休三天,让大家能更灵活地安排行程。总有人调侃:“放假一时爽,补班火葬场。”虽然听着夸张,但确实反映出大家对调休的复杂心情。

请假策略小贴士

如果你计划延长假期,可以考虑在6月22日至24日请假三天,这样就能拼出一个长达8天的“超长假期”。前提是你的老板足够通情达理——毕竟,不是所有人都能轻易实现这个“假期自由”。

出行建议

端午期间正值初夏,不少地方已经进入雨季。如果计划出游,记得提前查好天气预报,备好雨具和防晒用品。热门景区可能会人潮涌动,建议错峰出行,或者选择小众目的地。

端午起源:从历史传说到文化符号

关于端午节的由来,最广为人知的说法是纪念屈原。这位战国时期的爱国诗人投江自尽后,百姓为了不让鱼虾啃食他的身体,纷纷向江中投掷粽子。也有学者认为,端午节的起源更早,可能与古代夏至时节的驱邪避疫习俗有关。

不止屈原的版本

在江浙一带,端午节也被视为纪念伍子胥的日子;而广西某些地区则流传着纪念孝女曹娥的故事。这些不同的传说,恰恰说明端午节的文化内涵是多元且包容的。

从驱邪到祈福

古人认为五月是“毒月”,五日是“恶日”,因此端午节最初的核心是驱邪避灾。比如挂艾草、佩香囊、饮雄黄酒等习俗,都与祛除病邪有关。但随着时间推移,这些习俗逐渐演变为对健康平安的祈福。

现代视角下的意义

今天的端午节不仅是传统节日,更成为连接家庭情感的纽带。比如包粽子时全家人围坐闲聊的场景,早已超越了食物本身的意义,成为代际沟通的重要时刻。

习俗盘点:不只是吃粽子

提到端午节,很多人第一反应就是粽子。但如果你以为这就是全部,那可错过了太多精彩!

龙舟竞渡:速度与协作的艺术

从湖南汨罗江到广东珠江,龙舟赛的鼓点声每年都会准时响起。这项活动不仅是竞技,更考验团队的默契——毕竟,划桨节奏稍有差错,整条船都可能“翻车”。有趣的是,有些地方甚至发展出“旱地龙舟”比赛,用创意弥补水域不足的遗憾。

五彩丝线与香囊的秘密

给孩子手腕系五彩丝线,是很多家庭的保留项目。这些红、黄、蓝、白、黑五色丝线,据说能驱赶“五毒”。而香囊里装的艾叶、苍术等药材,既散发着独特香气,又暗含养生智慧。

与时俱进的创新玩法

年轻人正在用新方式传承老传统:有人直播教网友包粽子,有人在游戏里设计虚拟龙舟赛,还有品牌推出咸蛋激凌粽子。这些脑洞大开的尝试,让古老节日焕发出新鲜活力。

饮食文化:南北甜咸大战

每年端午,关于粽子该吃甜还是咸的争论总会准时冲上热搜。其实这种差异背后,藏着地理与物产的密码。

北方派的甜蜜坚守

红枣豆沙粽是北方代表,糯米裹着蜜枣或红豆沙,蒸熟后蘸白糖食用。这种甜味组合,与北方人豪爽直白的性格莫名契合。

南方系的鲜香江湖

从浙江的鲜肉粽到广东的蛋黄瑶柱粽,南方人把“万物皆可包”发挥到极致。最近几年还出现了麻辣小龙虾粽、榴莲芝士粽等网红款,堪称粽子界的“黑暗料理”。

隐藏的地方特色

四川的椒盐豆粽要配着辣椒面吃,广西的凉粽裹着草木灰水,云南的竹筒粽用新鲜香茅调味……这些地方限定款,绝对能刷新你对粽子的认知。

当代端午:传统与潮流的碰撞

在这个信息爆炸的时代,端午节也在悄然发生改变。

文创产品的破圈之路

故宫推出的“龙舟水”香膏、敦煌研究院的九色鹿主题香囊,让传统元素变身时尚单品。这些文创不仅吸引年轻人购买,更成为传播文化的移动广告牌。

短视频里的节日新貌

抖音上包粽子挑战话题播放量超过10亿次,网友们晒出千奇百怪的粽子造型:三角形的、方形的,甚至还有做成hello kitty形状的。虽然老辈人看着直摇头,但这何尝不是一种文化生命力?

环保意识的觉醒

越来越多地方开始推广竹叶代替塑料绳捆扎粽子,龙舟赛后的河道清理成为必备环节。这些细微改变,让传统节日与可持续发展理念完美接轨。

全球化的文化输出

纽约哈德逊河上的国际龙舟赛、巴黎中餐馆的端午主题套餐,证明这个起源于中国的节日正走向世界。当外国友人也能熟练使用“端午安康”的祝福语时,文化的共鸣早已跨越国界。

希望这篇内容既提供了实用的放假信息,又带大家重新认识了端午节的深厚底蕴。无论是选择宅家追剧,还是出门感受节日氛围,别忘了给家人发条问候——毕竟,传承千年的从来不只是习俗,更是那份牵挂的温度。