闰月的存在感:时间里的“插班生”

农历的闰月,就像一位偶尔出现的插班生,突然挤进原本固定的班级里,打乱了一成不变的节奏,但又让整个体系变得更有活力。它的存在感时强时弱,但每次出现都会让人忍不住多看两眼。2022年是否也迎来了这样的“插班生”?答案是否定的——这一年农历并没有安排闰月。这个结论背后藏着不少有趣的故事。

闰月是怎么“插队”的?

-

阴阳历的“时差”问题

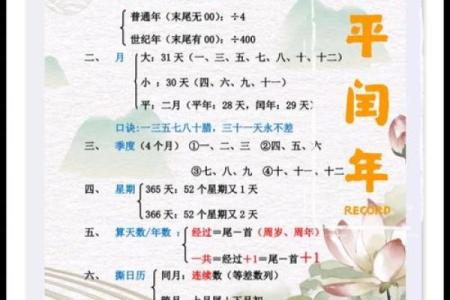

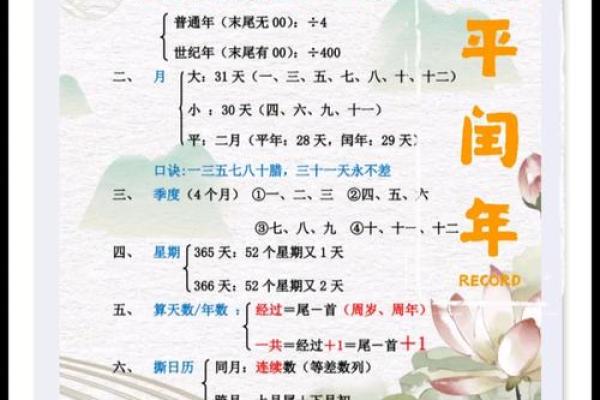

农历的月份完全跟着月亮走,一个月大约29.5天,一年下来只有354天左右;而公历一年约365天,差了11天。如果放任不管,几十年后,农历的春节可能从寒冬挪到盛夏。为了避免这种尴尬,古人发明了“闰月”——每隔几年,在农历中多加一个月,把时间差补回来。

-

闰月的选择规则

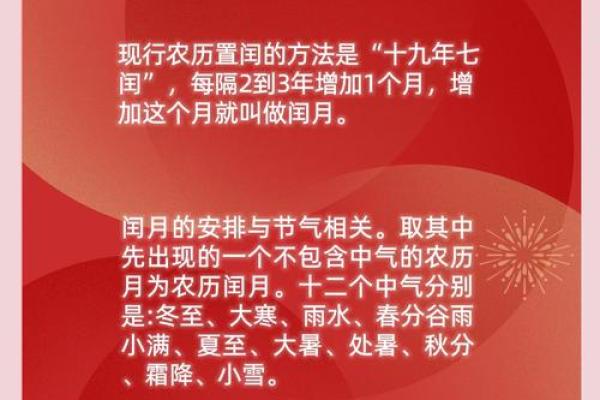

闰哪个月不是随便定的。传统上,二十四节气中的“中气”必须出现在对应的月份里。如果某个农历月份没有中气,就会被定为闰月。例如,2023年闰二月,就是因为那个月没有“春分”这个中气。

-

“无闰”的2022年

2022年的农历月份中,每个月份都至少包含一个中气,因此不需要插入闰月。这一年农历从1月31日的春节开始,到2023年1月21日结束,共有355天,比公历少了10天左右。

闰月缺席的连锁反应

-

节气的稳定感

没有闰月的年份,农历月份和节气的位置相对固定。比如2022年的立春出现在正月,冬至落在冬月,与季节的对应关系清晰,给人一种“本该如此”的踏实感。 -

传统节日的“公历漂移”

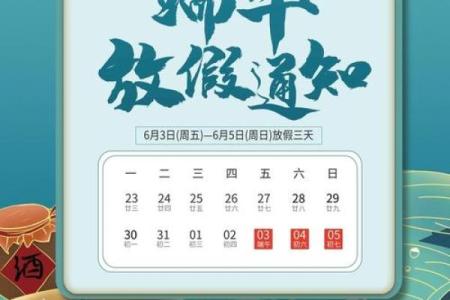

农历节日在公历中的日期每年都会变化。例如2022年中秋节是9月10日,而2023年因为闰二月的影响,中秋节会延后到9月29日。不过这种漂移在无闰年幅度较小,人们更容易记住日期。 -

生肖切换的节奏

2022年农历除夕是1月21日,属虎的人从这一天开始“接班”。如果没有闰月,生肖转换的时间点会更早,这让部分关注生肖运势的人感觉“虎年结束得特别快”。

闰月背后的数学游戏

-

19年7闰的黄金比例

农历的闰月周期是19年插入7个闰月,平均每2-3年一次。这个比例是古人反复计算得出的最优解,能让农历和公历的日期在长期内保持大致的同步。 -

闰月的月份偏好

历史上闰四月、闰五月出现的频率最高,而闰腊月、闰正月极为罕见。这是因为地球绕太阳的轨道速度不均匀,导致中气间隔时间差异较大,某些月份更容易“丢失”中气。 -

2022年的“平静期”

从2020年闰四月到2023年闰二月,中间隔了三年,属于正常区间。这段时间的无闰状态就像一场中场休息,让历法系统暂时回归简单模式。

闰月缺席的文化涟漪

-

婚丧嫁娶的“吉日焦虑”

民间认为闰月有“重复”的寓意,适合做祈福、调解矛盾等事宜。2022年没有闰月,某些讲究传统的人可能会觉得少了些操作空间,比如推迟婚礼或调整重要计划。 -

农业生产的稳定预期

农民习惯根据农历安排农事。没有闰月的年份,月份与季节的对应关系更直观,播种、收割的时间点更容易把握,减少了“多出一个月的混乱感”。 -

闰月美食的缺席遗憾

部分地区有闰月吃特定食物的习俗,比如台湾的“闰月面线”、潮汕的“闰月粽”。2022年这些美食少了一次登场机会,倒是让减肥人士松了口气。

时间缝隙里的留白

虽然2022年没有闰月,但这种“缺席”本身也构成了一种独特的历法节奏。就像一首乐曲中的休止符,或是山水画中的留白,它让整个时间体系显得张弛有度。当我们在2023年迎来闰二月时,或许会更怀念2022年那份简洁明了的日历——毕竟,不用多翻一页的轻松感,也是一种难得的体验。