灶王爷的传说总是带着烟火气。记得小时候趴在灶台边,奶奶一边往炉膛里添柴火一边念叨:"可别在灶前说坏话,灶王爷耳朵灵着呢。"后来才知道,这个每天守着灶台的"家神",竟掌管着全家的吉凶祸福。

张单的逆袭人生

- 传说中最广为人知的版本里,灶王爷本是凡人张单。这个浪荡子败光家产后幡然悔悟,寒冬腊月冻死在自家灶台旁,因这份悔意被玉帝封为"东厨司命"

- 另有个版本说他是上古帝王颛顼之子,天生火神命格。这个设定倒与"灶"的本源契合——毕竟掌控火种在远古可是头等大事

- 某些地方志记载的版本更接地气:某位县令因治下大旱时私开粮仓,最终在腊月二十三被革职,百姓感念便在灶台设位祭拜

- 有趣的是道教典籍里的"种火老母",这位女性灶神形象在北方部分地区仍有供奉,可见民间信仰的包容性

从火神到家神

- 先秦时期灶神原是"五祀"之一,与门神、户神并列,那时祭灶多在夏季,祭品用老酒肥豚

- 汉代开始出现"灶神每月晦日上天言事"的说法,直到《抱朴子》明确记载"月晦之夜,灶神上天白人罪状"

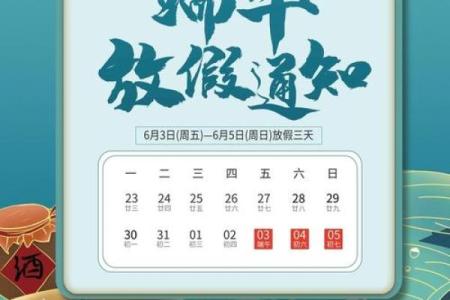

- 唐宋时期逐渐固定在腊月二十三/二十四,可能与年节时序调整有关。苏轼在《纵笔》中写过"北船不到米如珠,醉饱萧条半月无。明日东家当祭灶,只鸡斗酒定膰吾"的窘迫

- 清代《燕京岁时记》记载祭灶要用糖瓜、草料,还要把糖抹在灶门,说是"涂神口使勿言"

南北差异的趣味

- 北方讲究"男不拜月,女不祭灶",南方如江浙却常见主妇主祭。福建某些村落至今保留着"送尪"仪式,要抬着竹篾扎的灶神像绕村游行

- 祭品差异堪比南北甜咸粽子之争:北方必备关东糖和火烧,江南流行廿四团,广东则用片糖、甘蔗

- 山西某些地方要在灶前撒豆秸,说是给灶王喂马;而云南某些村寨会在灶台摆三根带叶甘蔗,说是给灶神当登天梯

- 最特别的是湘西土家族,祭灶时要把厨房用具全部擦拭一遍,连菜刀都要抹上猪油,谓之"净身随主"

当代变形记

- 城市公寓里燃气灶取代土灶,有人把灶神画像贴在抽油烟机上。某宝上甚至有带二维码的电子灶神像,扫码能听AI生成的吉祥话

- 年轻人在朋友圈玩起"云祭灶",用表情包代替糖瓜,配上文字:"灶王爷,今年少报点熬夜点外卖的黑历史吧"

- 北京胡同里还能见到老师傅用麦芽糖画灶神像,上海弄堂则有手作达人开发出低糖版廿四团

- 某短视频平台去年腊月出现给灶神做述职报告挑战,参与者用PPT汇报年度家庭大事,点击量破亿

祭灶当天的厨房总是热闹非凡。母亲边往供桌摆芝麻糖边叮嘱:"别偷吃啊,这是要糊灶王爷嘴的。"转眼弟弟已经摸走块糖瓜,理直气壮:"我帮灶王爷试试甜不甜!"

祭拜仪式的讲究

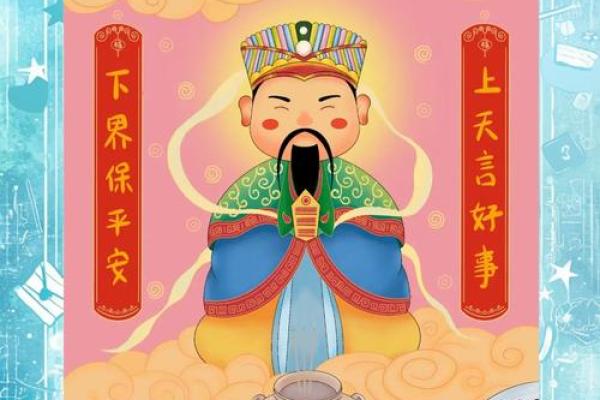

- 传统祭灶三件套:画像、香炉、长明灯。讲究的人家会在灶台墙上贴年画,画中灶神常穿红袍持玉圭,左右随侍捧"善罐""恶罐"

- 现代精简版用红纸写"东厨司命灶君神位"替代画像,供品也从三牲简化为水果糕点。某网红家居店去年推出北欧风灶神牌,被网友调侃"性冷淡灶君"

- 焚化纸马时要念"上天言好事,下界降吉祥",有些地方还要烧纸糊的云轿。东北某些地区会往火里撒把黄豆,模拟马蹄声催灶神启程

- 最费解的仪式当属"藏刀":山西某些村落祭灶前要把菜刀藏好,说是怕灶神看见刀具会误以为家人不和

灶台上的饕餮盛宴

- 祭灶美食堪称年度甜蜜暴击:北京的关东糖要拉出蜂窝状细丝,天津的糖瓜讲究空心脆响,山东的糖板足有砖头厚

- 江南的廿四团分青白两色,青团用麦青汁染,白团掺桂花糖。讲究人家要做满24个,取"廿四夜团团圆圆"之意

- 广东祭灶三宝:片糖、甘蔗、汤圆。甘蔗要带根须象征"渐入佳境",汤圆则用黄糖馅寓意"金玉满堂"

- 河南某些地区坚持古礼用雄鸡,但衍生出趣味风俗——祭拜后把鸡从灶房窗户扔出去,美其名曰"送神上天"

全家总动员

- 大扫除是祭灶保留项目,北方叫"扫房",南方称"掸尘"。老辈人坚持要用新扎的竹枝,说是能扫走晦气

- 小孩负责剪窗花,手巧的能剪出"五谷丰登灶君笑",笨拙的也能贴个倒福充数。山东某些地方让孩子用高粱杆做"灶马",插在供桌上当坐骑

- 主妇们忙着蒸年糕炸丸子,厨房飘出的香气就是最好的年味预告。江浙主妇会在灶台摆盆"年宵花",水仙或银柳搭配金橘,说是给灶神"闻香"

- 最暖心的当属全家围坐吃"祭灶饭",北方多是杂粮粥配火烧,江南则吃赤豆糯米饭,广东必备腊味煲仔饭

禁忌与趣闻

- 祭灶日借火种被视为大忌,老北京有"宁借丧,不借灶"的说法。某相声段子调侃:"您要借火?得嘞,先把生辰八字报给灶王爷备案"

- 山东某些地方禁止外姓人进厨房,连女婿都得在院里候着。有年腊月二十四,某新女婿误闯灶房,老丈人急中生智大喊:"灶君莫怪,这是咱家倒插门!"

- 江浙地区祭灶时不能舂米,说是怕惊动灶神座驾。有年邻居装修电钻声太大,老太太拄着拐杖去理论:"二十三不动土,二十四不惊神,你家装修队懂不懂规矩?"

- 最离奇的禁忌在闽南:祭灶日不可试穿新衣,否则会变成"灶神的新衣"。某时尚博主不信邪,结果直播时衣服崩线,被网友戏称"现代版皇帝新衣"

随着时代变迁,传统习俗也在悄然改变。朋友去年研发了智能灶神系统,语音助手每天提醒:"主人,今日剩菜不宜超过48小时哦。"这算不算数字时代的灶神监管?

传统再造

- 文创团队推出灶神盲盒,隐藏款是穿宇航服的"星际灶君"。网友戏称:"这下真上天述职了"

- 某五星酒店推出"米其林祭灶宴",松露糖瓜配鱼子酱,金箔年糕佐鹅肝,被老饕吐槽:"灶王爷吃了也得高血脂"

- 短视频平台兴起"祭灶挑战赛",比谁家的糖瓜拉丝最长。冠军记录保持者是个山西大叔,拉出8米不断,弹幕狂刷"这是要送灶神上太空"

- 最暖心的创新当属社区组织的"共享祭灶",空巢老人凑份子搭伙过节。张奶奶说:"灶王爷看我们热闹,肯定多报好事"

新旧碰撞

- 电子蜡烛取代明火,智能香炉能定时熄灭。有次系统故障,香炉突然播放《最炫民族风》,老爷子嘀咕:"灶神也跳广场舞?"

- 年轻夫妻为祭灶日期争执:北方媳妇坚持二十三,南方老公非要二十四。最后折中方案——二十三过阳历,二十四过阴历

- 外卖平台推出"代祭灶"服务,配送员穿汉服上门摆供品。某用户评论:"灶王爷收到的是外卖,汇报时会不会说我家总点炸鸡?"

- 最哭笑不得的是AI写灶王疏,某程序员训练模型生成"年度家庭报告",结果把养猫次数统计成"年度撸猫300小时,建议评为五好家庭"

站在现代厨房里,看着智能灶具映出的身影,忽然觉得灶神或许从未离开。那些叮嘱少点外卖的唠叨,提醒关火的警报,何尝不是数字时代的灶君箴言?