提到回族人的饮食禁忌,很多人第一反应是宗教规定。但就像家族长辈总有些说不清道不明的规矩,背后往往藏着跨越千年的生存智慧。让我们抛开刻板印象,从历史褶皱里翻找答案。

当沙漠遇见绿洲

地理环境塑造的选择

在阿拉伯半岛的烈日下,水资源就像沙漠里的珍珠般珍贵。

- 游牧民族逐水草而居,养猪需要固定水源和大量饲料

- 骆驼和羊能在干旱环境中存活,猪的汗腺系统不适合高温气候

- 有限的绿洲资源更倾向种植谷物而非猪饲料

丝绸之路上飘来的香气

驼铃声声的商队带来了东西方文明的碰撞。

- 波斯商人带来牛羊肉烹饪技法

- 唐宋时期的胡饼与羊肉泡馍逐渐本土化

- 海上香料之路让饮食体系更加完善

文献里的蛛丝马迹

敦煌残卷记载着古代西域的饮食图谱。

- 8世纪粟特文书记录"豕肉不洁"的贸易禁忌

- 《酉阳杂俎》提到胡商"见豚则避"的特殊习惯

- 元朝宫廷食谱《饮膳正要》明确标注"回回饮食不用豕油"

生存本能的自然选择

就像北极因纽特人不会种香蕉,环境决定菜单。

- 流动的牧群比固定猪圈更适合迁徙生活

- 猪粪处理不当易引发瘟疫传播

- 中亚游牧民族普遍存在厌猪情结

经卷背后的生活哲学

《古兰经》的温度

神圣经典里藏着最朴素的生活指南。

- "禁止吃自死物、血液、猪肉"的明确表述

- 但特别注明"凡为势所迫者,只要不是故意的,虽吃禁物亦无过"

- 经注学家强调这不仅是戒律更是健康忠告

先知餐桌上的启示

的生活实践成为后世范本。

- 记录显示先知日常以椰枣、大麦饼为主食

- 圣训记载"远离污秽之物是对信士的考验"

- 有次饥荒中破例允许食用野猪肉的记载

洁净观的立体维度

概念远超食物范畴。

- 屠宰仪式包含对生命的敬畏

- 流动的血液被视为生命载体不可食用

- 整套清洁程序形成完整的生活体系

与时俱进的解释体系

现代宗教学者给出更丰富的注解。

- 14世纪医学家伊本·西那论证猪肉不易消化

- 当代教法学家强调饮食禁忌的环保意义

- 有学者提出这是早期动物保护意识的萌芽

舌尖上的科学密码

古人不知道的寄生虫

显微镜揭开了古人直觉中的智慧。

- 旋毛虫在猪肉中的存活率是牛羊肉的7倍

- 绦虫卵在55℃以下烹饪无法完全杀灭

- 中世纪欧洲因食用猪肉导致的瘟疫死亡率显著更高

脂肪酸的隐秘故事

现代营养学给出新视角。

- 猪肉饱和脂肪酸含量比羊肉高38%

- 游牧民族日常摄入的奶制品已提供足够脂肪

- 高温环境下动物脂肪更易氧化变质

消化系统的文化适应

千年饮食习惯改变着基因表达。

- 部分回族人群乳糖酶活性持续时间更长

- 肠道菌群对红肉的分解效率提升

- 有研究显示味觉受体对猪肉腥味更敏感

比较文明中的饮食智慧

犹太教、琐罗亚斯德教都有类似禁忌。

- 印度教对牛肉的禁忌形成完整文化闭环

- 佛教素食传统与当地物产条件密切相关

- 玛雅文明禁止食用某种动物往往关联着图腾崇拜

围桌而坐的文化密码

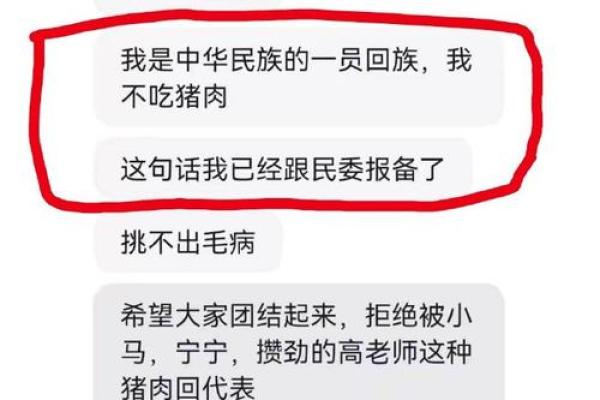

餐桌上的身份认同

饮食习俗成为流动的族群徽章。

- 元朝色目人通过饮食保持群体识别

- 明清时期"禁油荤"成为回回商帮的信用标志

- 当代认证承载着文化信任体系

美食创新的边界艺术

禁忌反而催生独特的烹饪美学。

- 以素仿荤的"东坡肉"成为创意料理

- 油香、馓子等面食发展出节日符号意义

- 兰州牛肉面将普通食材做到极致化

口耳相传的集体记忆

每个回族家庭都有关于猪肉的故事。

- 奶奶会讲述祖辈因误食猪肉引发的传说

- 孩子们在饭桌上学习辨认食材的诀窍

- 婚宴菜单藏着代际传承的密码

全球化时代的文化对话

麦当劳在迪拜推出巨无霸。

- 国际认证体系年产值突破3万亿美元

- 植物肉技术为传统禁忌提供新解决方案

- 年轻一代在坚守与创新间寻找平衡点

站在超市冷鲜柜前挑选牛排时,突然意识到这些饮食传统就像活着的博物馆,保存着人类适应环境的古老智慧。或许真正的文化传承,不在于固执地拒绝改变,而在于理解每个选择背后的生命经验。下次见到餐馆的绿色招牌,不妨走进去尝尝那碗熬了千年的羊肉汤——用味蕾阅读比用眼睛判断有趣得多。