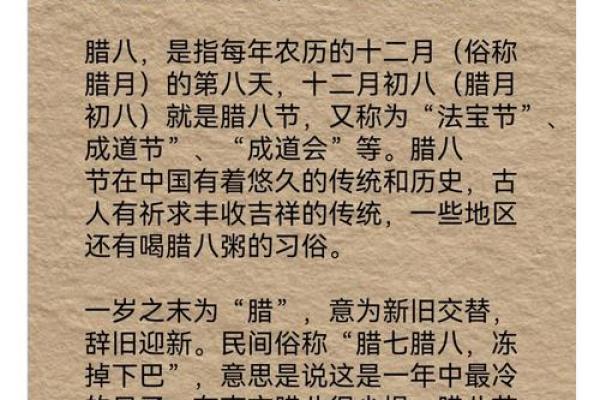

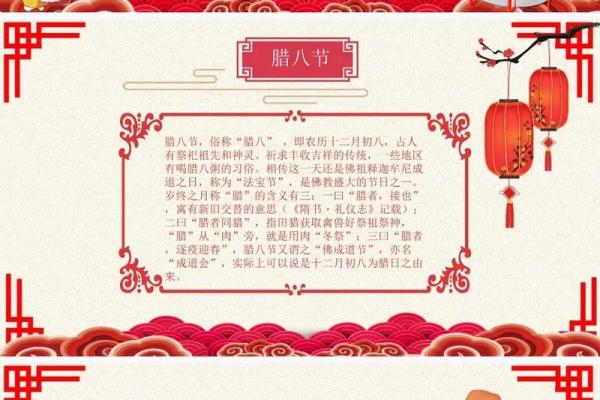

腊八节的起源与演变

农耕文明的冬日仪式

- 农历十二月初八的腊八节,最早可追溯至先秦时期的岁末祭祀传统。

- 古人将冬季猎取的野兽与丰收的谷物结合,制成祭品献给神灵与祖先,称为“腊祭”。

- 汉代后,“腊日”逐渐固定在腊月初八,融合了驱寒祈福与感恩自然的双重意义。

佛教文化的渗透与融合

- 佛教传入中原后,腊八节与释迦牟尼苦修成佛的传说产生关联。

- 传说中牧羊女用杂粮熬粥救活饥寒交迫的佛陀,寺院效仿此传统在腊八施粥。

- 民间将佛教故事与本土祭祀结合,形成“喝佛粥”的独特习俗。

历史人物的民间演绎

- 南宋时期,岳飞抗金传说为腊八节注入爱国元素。百姓以杂粮粥纪念粮草短缺仍坚守的将士。

- 朱元璋落难时挖鼠洞获杂粮的故事,则赋予腊八粥“化腐朽为神奇”的励志色彩。

南北习俗的差异化发展

- 北方人腌制腊八蒜,翠绿如翡翠的蒜瓣成为饺子绝配;南方偏爱甜味腊八粥,莲子桂圆是常客。

- 黄河流域至今保留晒“腊八冰”的习俗,凿取河面冰块寓意消灾祛病。

一碗粥里的千年密码

食材选择的象征体系

- 红枣代表红火,桂圆象征团圆,红豆驱邪,核桃补脑——每样配料都被赋予吉祥寓意。

- 陕西某些村落仍坚持用八种不同颜色谷物,暗合阴阳五行之说。

- 江南寺庙熬制腊八粥时,会特意保留锅底焦糊部分,称为“锅巴福”,分食以求好运。

炊烟里的集体记忆

- 旧时大户人家会在院中支起十口大锅,街坊自带碗勺排队领粥,热气蒸腾中弥漫着人情温度。

- 山西某些地区保留着“转锅台”习俗,孩童绕粥锅正反各转三圈,祈求来年不生病。

- 作家老舍曾回忆,北平腊八清晨,胡同里此起彼伏的捣蒜声比闹钟更管用。

食物之外的仪式美学

- 熬粥需从初七夜开始,主妇们边搅拌边哼唱祖传的《腊月歌》,柴火噼啪声应和着歌谣节奏。

- 安徽某些村落仍遵循“三不沾”规矩:熬粥木勺不能碰灶台、不能尝味道、不能中途离人。

- 盛第一碗粥要面朝东方,用竹筷在粥面画符,这个动作被称作“请春信”。

现代厨房的传承困境

- 快节奏生活中,年轻人用预约电饭煲替代守夜熬煮,即食腊八粥礼盒成为职场伴手礼。

- 美食博主开发出低卡版、养生版等新配方,传统与创新激烈碰撞。

- 某电商平台数据显示,腊八蒜去年销量增长300%,但七成买家评价“为什么没变绿?”

被蒜香点亮的冬日

微生物的魔法秀

- 紫皮蒜与米醋的化学反应,本质是硫化丙烯与醋酸菌的共舞,温度需精准控制在0-5℃。

- 老北京讲究用虎坊桥老字号酱园的米醋,认为自来水含氯会影响蒜瓣翡翠色的形成。

- 开坛时那声“咔嗒”,在美食家耳中堪比香槟开瓶的悦耳鸣响。

餐桌上的时间胶囊

- 山东某些地区将腊八蒜称为“算账蒜”,因临近年关,债主吃蒜暗示该清账了。

- 作家汪曾祺记载过云南 variant:用红糖腌制的“黑蒜”,酸甜带焦香,佐米线别有风味。

- 某米其林餐厅推出腊八蒜冰淇淋,意外成为网红单品,传统与猎奇仅一线之隔。

被忽视的配角智慧

- 泡过蒜的醋称为“腊八醋”,老饕用来拌白菜心,酸爽中带丝回甘,解腻效果一流。

- 山西面食师傅用蒜醋和面,做出的刀削面自带淡绿色泽,号称“翡翠面”。

- 某生物实验室研究发现,腊八蒜提取物对某些肠道菌群有调节作用,传统智慧暗合科学。

神话照进现实的瞬间

动物报恩的奇幻叙事

- 秦岭山区流传“鹿衔谷”传说:雪鹿为报猎人不杀之恩,衔来八种野生谷物救活全村饥民。

- 江浙沿海有“蚌精赠珠”故事,被救的河蚌吐出珍珠落入粥锅,粥粒从此晶莹如玉。

- 这些传说折射出农耕时代人与自然互为依存的朴素生态观。

灾难叙事的集体疗愈

- 黄泛区民间故事常出现“洪水退去后的第八日”,百姓用淤泥中抢救的残粮熬粥度荒。

- 这类传说往往夹杂着具体地名与历史事件,如“崇祯八年腊八”等,增强叙事可信度。

- 人类学家发现,灾难传说多保存在儿歌中,通过童谣代际传播形成文化记忆。

女性叙事的隐性表达

- 西南少数民族传说中,常有巧妇用野果草药改良腊八粥,治愈瘟疫的故事。

- 这些故事中的女性角色多无名,常以“某氏女”出现,却掌握着救世的关键知识。

- 近年民俗研究开始关注这些“被隐身的技术女性”,还原她们在文化传承中的真实作用。

节气IP的当代变形记

元宇宙里的赛博腊八

- 某虚拟现实平台推出“腊八厨房”体验,用户可采集数字食材,熬煮专属NFT粥品。

- 区块链技术被用于追溯腊八粥原料产地,扫描粥碗二维码能看到每粒米的生长轨迹。

- 争议随之而来:年轻人在虚拟世界用3小时完成熬粥仪式,算不算文化传承?

快消时代的解构狂欢

- 网红奶茶店推出“腊八粥奶茶”,燕麦奶基底加入八种小料,杯套印着魔改版《腊月歌》。

- 国潮品牌将腊八蒜形象萌化,绿色蒜瓣公仔成为办公桌新宠,配套表情包下载量破百万。

- 文化学者忧虑:当习俗变成可消费的符号,其精神内核是否正在消解?

全球化餐桌的混血实验

- 纽约中餐馆推出“腊八taco”,用玉米饼包裹腊八粥馅料,淋上四川辣椒酱。

- 巴黎甜点师以马卡龙重现八宝粥风味,杏仁壳里填入糯米饭与栗子泥,争议中热卖。

- 这些变异版本像文化棱镜,折射出传统在不同语境中的生存策略。

实验室里的未来猜想

- 食品工程师研发自热腊八粥罐头,失重状态下仍能保持米粒完整,入选太空菜单候选。

- 基因编辑技术尝试优化“腊八蒜基因”,缩短腌制时间同时保留风味物质。

- 当科技深度介入传统,那个需要等待二十天才能开封的腌蒜坛子,是否会成为博物馆展品?