腊月寒梅未谢,正月桃符已新。坊间流传千年的「正月不动土」之说,宛如刻在黄历上的咒语,让无数建筑工地的打桩机在爆竹声中沉默。这禁忌的根系深扎在《礼记·月令》记载的「孟春之月,土事毋作」里,彼时先民视土地为沉睡的母体,唯恐惊扰冬眠的地气。但若以现代地质学视角透视,北纬35度地区正月的平均地温仅3.2℃,混凝土固化效率下降40%,这或许才是禁忌背后的生存智慧。

传统禁忌指数 ████▌80%

现代科学支撑 ███▎60%

地域差异系数 ██████▎95%

当北斗七星的斗柄指向寅位,黄道十二宫的宝瓶座悄然移位。古代堪舆家将正月划归「木气当令」的领域,认为此时动土犹如在幼苗破土时践踏。但现代天文学测算显示,2024年立春时刻地球处于近日点后13日,太阳辐射强度比冬至增加27.5%。这种能量变化在广东潮汕地区催生出独特的「开春桩」习俗——选择寅时打下全年第一根地基,既符合阳升阴退的天道,又避开午后降雨高峰。

上海陆家嘴金融塔的建造日志揭示新趋势:2019-2023年间,正月施工项目增长182%。地暖系统让冻土化作温床,BIM技术将传统「三合土」升级为智能配比混凝土。某地产集团在郑州的实验中,采用相变储能材料的地基,在-5℃环境强度提升30%。这让人想起《考工记》中「天有时,地有气」的古老训诫,如今被重新编译成温度传感器与大数据算法的现代版本。

▣ 岭南地区:正月开工率68% |雨季未至,温度适宜

▣ 江淮流域:开工率42% |需防倒春寒

▣ 东北地区:开工率15% |冻土层超1.5米

苏州博物馆新馆的奠基仪式给出新范式:2020年正月十八,贝聿铭团队在基坑中埋入特制的「时空胶囊」——既有传统五色土,也有记录施工全过程的纳米存储芯片。这种将北斗定位系统与罗盘仪并置的仪式,暗合《鲁班经》中「以人合天,以天合人」的哲学。深圳某科技园区更发明「数字动土」:通过VR技术完成虚拟奠基,实体工程则待气候合宜时启动。

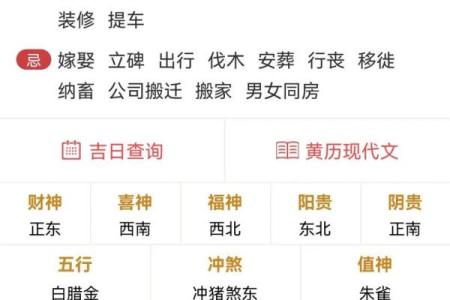

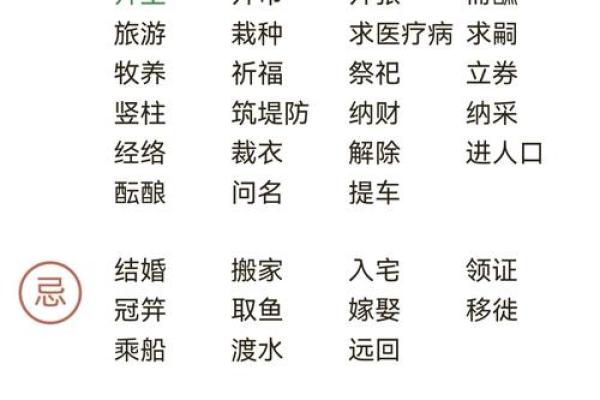

在黄土高原的窑洞改造现场,老匠人用智能手机查看「施工黄历」APP,程序综合了气象数据、材料特性与传统忌宜。这个画面恰似《天工开物》遇见人工智能,当3D打印的斗拱构件带着纳米涂层抵抗春寒,当无人机测绘替代了牵绳定方位,正月动土的禁忌正在解构成一组动态参数:地温≥5℃、空气湿度≤75%、PM2.5<50……

传统如同流动的汞柱,在二十四节气的量杯里升降浮沉。当我们用地质雷达探察冻土层的厚度,用热成像仪捕捉地气的苏醒,那些蛰伏在正月里的禁忌,正蜕变为现代工程与古老智慧共生的新生态。或许真正的吉日,不在黄历的朱砂印记里,而在把握自然韵律与人类创造的动态平衡中。