确定2020年重阳节的日期

要找到重阳节对应的公历时间,得先理解它的农历规律。这个节日固定在每年农历九月初九,而公历日期则每年浮动。2020年的农历九月初九,对应的公历日期是10月25日。这个结论可以通过万年历或农历转换工具验证——比如,当年中秋节是10月1日,那么九月九日自然落在10月下旬。

重阳节:藏在秋天里的“长寿密码”

提到重阳节,很多人可能觉得它不如春节、中秋那么“热闹”,但实际上,这个节日就像秋天的隐藏款盲盒,装着古人对健康、亲情和自然的独特理解。

1. 日期背后的“数字玄学”

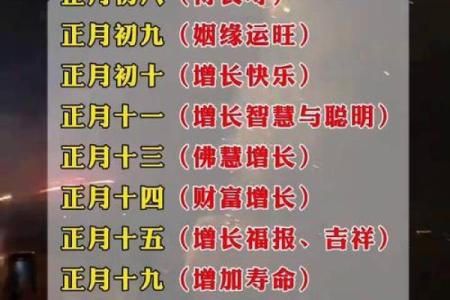

- 九月初九的双重“极阳”:古人认为“九”是阳数之极,两个九叠加,阳气旺盛到顶点,但也意味着物极必反,需要驱邪避灾。

- 从祭祀到庆贺的转变:早期重阳节与驱瘟避祸有关,比如汉代人会用茱萸和菊花酒对抗“秋瘟”,后来逐渐演变为祈福长寿的节日。

- 现代人的“冷知识”盲区:很多人不知道的是,重阳节曾被提议作为“中华老年节”,直到2013年才正式写入法律,与敬老文化深度绑定。

2. 登高:古人爬山的N种理由

- 逃离“地气”的迷信操作:古代医学认为秋天地气下沉,登高能躲避瘴气,实际上可能是为了鼓励大家秋日锻炼。

- 社交属性拉满的“户外派对”:唐代文人登高必带酒吟诗,王维一句“遍插茱萸少一人”,至今让人脑补出一场缺勤好友的吐槽大会。

- 当代登高迷惑行为大赏:如今有人带着自拍杆挤景区,有人在家爬楼梯凑数,还有人开发了“阳台登高打卡”——反正朋友圈里不能输。

3. 菊花:从药材到“网红单品”

- 古代养生界的“顶流”:菊花酒在汉代是防病饮料,据说连陶渊明种菊花都是为了酿酒,堪称最早的“跨界带货达人”。

- 审美碾压:唐宋文人的“花式炫技”:宋代人重阳赏菊能办出“菊展”,土豪们甚至用菊花堆成狮子、宝塔,堪比现代艺术装置。

- 现代菊花周边迷惑:有人泡菊花枸杞茶养生,有人开发菊花味糕点,但尝试“菊花火锅”可能需要勇气——毕竟不是谁都爱花香涮羊肉。

4. 敬老:当传统遇上“银发经济”

- 从家庭聚餐到“代际交流”:年轻人教长辈用手机支付,老人教孙子包重阳糕,互相嫌弃又互相依赖的场面莫名温馨。

- 商家们的“脑洞战场”:某品牌推出“茱萸香薰助眠套装”,直播间里主播喊着“重阳节不送爸妈,等着他们朋友圈吐槽你吗”,瞬间销量破万。

- 社区活动的反差萌:老年舞蹈队翻跳女团舞、爷爷们组队打电竞——谁说敬老只能捶背洗脚?

为什么2020年的重阳节值得被记住?

这一年的重阳节恰逢全球疫情初期,许多家庭被迫“云端过节”,反而催生了新习俗。

1. 当登高变成“阳台观光”

- 武汉网友在封控小区里用瑜伽垫模拟登山,拍下“阳台日出九连拍”配文“今日登高成就达成”。

- 日本留学生收到家乡寄来的真空包装重阳糕,在宿舍直播试吃,评论区飘过一片“求代购”。

- 某博主发起“重阳节居家登高挑战”,最高纪录是某程序员在家爬了26层楼梯,第二天腿抖到请假。

2. 科技加持的“赛博敬老”

- 孙女用视频软件给奶奶P上“虚拟茱萸”,老太太顶着粉色特效茱萸跳广场舞的视频火遍全网。

- 养老院的VR登高体验让坐轮椅的老人“爬”上了黄山,李爷爷盯着屏幕嘀咕:“这山怎么比年轻时还陡?”

- 某App上线“代吃重阳糕”服务,异地子女下单后,配送员带着蛋糕上门陪老人聊天半小时,差点被大妈们发展成相亲对象。

藏在习俗里的科学彩蛋

古人或许不懂现代科学,但重阳节的许多传统暗合健康逻辑。

1. 登高背后的“养生智慧”

- 秋日登山促进血液循环,阳光补充维生素D,还能缓解“悲秋综合征”——虽然古人以为是驱邪,实际是调节血清素。

- 唐代医书记载茱萸能“除湿驱虫”,现代研究发现其挥发油确实有抗菌作用,但直接插在头上可能引发过敏。

- 宋代流行的“五色重阳糕”用核桃、红豆、栗子等食材,妥妥的低碳水高蛋白配方,比代餐粉实在多了。

2. 菊花酒的“实验室报告”

- 汉代人用菊花、糯米、酒曲酿制的低度酒,含有多酚类物质,但每天喝三坛可能会先醉倒再养生。

- 现代研究发现菊花中的黄酮类化合物有抗氧化功效,不过专家友情提示:保温杯里泡菊花记得放冰糖,否则苦到怀疑人生。

- 某实验室试图复刻唐代菊花酒配方,结果酿出紫色不明液体,研究员表示:“古人味觉可能和现代人不太一样。”

你的重阳节“打开方式”待更新

与其照搬传统,不如试试这些脑洞方案:

1. 反向操作:带长辈体验新事物

- 教外婆用AR相机拍“悬浮茱萸照”,她可能会发明出比你更魔性的拍照姿势。

- 陪爷爷玩健身环大冒险,他一边打BOSS一边念叨:“这可比爬山累多了!”

- 全家组团玩剧本杀,选个《重阳迷案》古风本,保证爸妈比你还入戏。

2. 传统文化“魔改”指南

- 用3D打印机制作镂空茱萸胸针,既能辟邪又能当时尚单品。

- 开发“电子重阳糕”NFT,爷爷收藏后逢人就晒:“我孙子说这玩意儿值钱!”

- 组织线上登高比赛,用运动App同步海拔数据,冠军奖励“虚拟山顶纪念碑”。

3. 冷门知识增加仪式感

- 告诉家人汉代人过重阳要喝“黍米酒”,然后一起吐槽:“还是奶茶好喝。”

- 科普宋代重阳节必吃“狮蛮糕”,顺便点份披萨假装复刻传统。

- 查资料发现古人认为重阳节出生的人命硬,立刻给当天过生日的朋友发消息:“原来你是行走的茱萸啊!”

或许有一天,重阳节会进化出我们完全想不到的形态。但无论是登高赏菊,还是窝在沙发里视频聊天,那份希望所爱之人健康平安的心意,永远是这个节日最朴素的“内核”。就像网友@咸鱼翻身在2020年重阳节发的微博:“今天没吃到重阳糕,但收到老妈寄的十个口罩,上面手绘了菊花——行吧,这很传统,也很现代。”