第一部分:躲春到底是啥?为啥要掐着秒表算时间?

——这事儿得从老祖宗的计时智慧说起

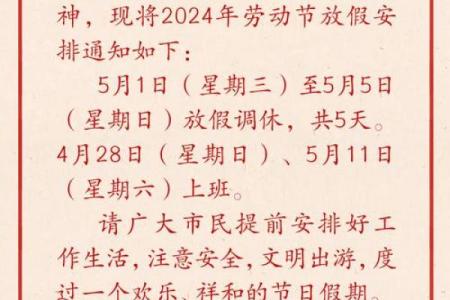

你可能听说过“躲春”这个词,但具体要躲啥、怎么躲,估计不少人还是一头雾水。简单来说,躲春是民间在立春时刻避开“新旧交替气场冲突”的一种习俗,尤其对某些特定生肖的人更有讲究。而2023年的躲春时间,精确到分秒的话,是2月4日上午10点42分21秒。

为啥非得精确到秒?

- 节气转换的“临界点”:古人用日晷和星象计算时间,立春不是一整天的事,而是太阳到达黄经315度的瞬间。2023年这个瞬间被天文台锁定在10:42:21,传统认为此时天地能量剧烈变化,容易引发“冲撞”。

- 民间“踩点儿”的仪式感:就像跨年倒计时一样,躲春的仪式性就体现在“卡准那个点”——提前半小时准备,躲到安静的房间,关掉手机,甚至有人会盯着原子钟对表。

- 现代科学的一点解释:虽然没直接证据,但生物钟研究者发现,季节交替时人体激素水平波动明显,或许“躲”的是一种心理暗示的自我保护。

2023年的躲春有啥特别?

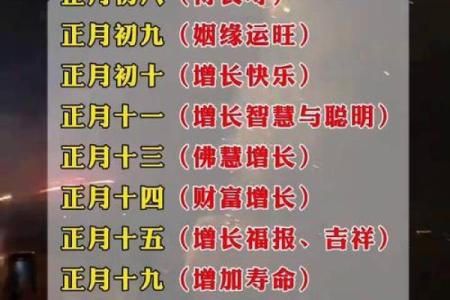

- 兔年“双春闰月”的叠加效应:2023年农历有两次立春,但躲春只看阳历2月4日这一次,因为第二次属于“假立春”,民间认为能量不稳的更需重视前者。

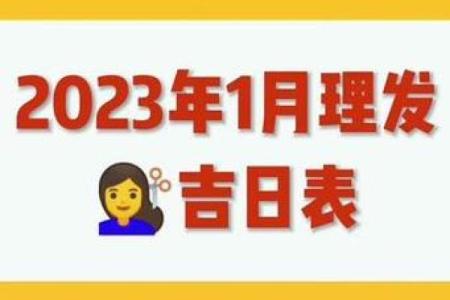

- 犯太岁生肖的加强版禁忌:属兔、鸡、鼠、马的人今年被贴上“犯太岁”标签,躲春时要额外小心——比如不能见陌生人、不能剪指甲,甚至有人连镜子都蒙上布,生怕反光引来晦气。

- 疫情后的心理需求:过去三年不少人习惯了“躲家里”,今年突然有了个正当理由继续宅,网友戏称这是“玄学防疫2.0版”。

第二部分:躲春实操手册——从“临时抱佛脚”到“高阶玩家”

——别以为关上门发呆就行,细节决定成败

时间管理:躲多久?躲的时候能上厕所吗?

- 黄金两小时法则:严格派要求从立春前1小时躲到立春后1小时,但上班族可以压缩到前后各15分钟,核心是避开10:42:21这个“峰值时刻”。

- 突发状况应对指南:如果躲春时快递敲门?假装不在!憋不住想上厕所?先把卫生间的水龙头打开,用流水声“化解浊气”——这是某风水博主的脑洞建议。

- 科技助攻:设个闹钟提醒,但别用电子设备播放音乐,老一辈坚持要用机械钟,说是避免电磁干扰气场。

空间布置:你的房间够“纯净”吗?

- 色彩玄学:穿红色内衣能挡煞,但窗帘最好用米白色,因为“太鲜艳的颜色会惊动游荡的厄运”——某民俗专家在直播里说得头头是道。

- 气味防御系统:点燃艾草香,摆一盘橘子皮,再偷偷喷两下六神花露水,混搭风驱邪法成为年轻人的新潮流。

- 禁忌物品清单:尖锐物品收进抽屉,连铅笔都要藏好;镜子必须盖住,否则可能“照散好运”;有人甚至把Wi-Fi路由器关了,理由是“辐射波扰乱磁场”。

第三部分:躲春行为图鉴——当代人的魔幻现实主义

——从“躺平派”到“内卷式躲春”,总有一款适合你

流派一:极简养生党

- 泡脚桶+保温杯枸杞茶,趁着躲春时间做个眼保健操

- 朋友圈配文:“躲春不如躲老板,清净两小时延寿十年”

- 风险提示:千万别手滑给同事点赞,否则破功!

流派二:玄学发烧友

- 桌上摆齐五帝钱、水晶阵、转运符,手持罗盘确认方位

- 直播躲春过程,打赏礼物可解锁“个性化挡灾咒语”

- 网友吐槽:“这波操作,厄运看了都绕道走”

流派三:糊弄学大师

- 在会议室门上贴“施工中”,实际躲在里面刷短视频

- 用黑色大垃圾袋套头,声称“物理隔绝晦气”

- 经典语录:“心诚则灵,形式主义害死人!”

第四部分:争议与反思——躲春是智慧还是迷信?

——当科学青年遇上传统奶奶,Battle一触即发

支持派观点:心理按摩不丢人

- 案例:某程序员连续三年躲春后升职加薪,坚信是“避开职场小人”的功劳

- 数据:电商平台“躲春套装”销量同比涨300%,红色内衣搜索量暴增

- 金句:“信则有,不信则无,反正躲两小时也不耽误打王者荣耀”

反对派吐槽:智商税重灾区

- 硬核科普:地球公转每秒29.79公里,纠结某一秒毫无意义

- 反讽段子:“建议同步躲立夏、躲秋分、躲冬至,凑齐四季平安符”

- 灵魂质问:“如果全球统一时间躲春,纽约人是不是得半夜爬起来?”

中立态度:传统文化的“代餐化”

- 年轻人改编躲春口诀成Rap,在B站点击破百万

- 企业老板允许员工带薪躲春,当作心理减压福利

- 社会学家点评:“这是农耕文明遗产在数字时代的适应性变异”

第五部分:2024年躲春预测——习俗会消失还是更奇葩?

——元宇宙躲春、AI算命师已上线

科技赋能新趋势

- VR眼镜提供“虚拟桃花源”场景,用户可自定义风水格局

- 智能手环监测躲春期间心率,达标后解锁“好运指数报告”

- 区块链技术记录躲春时长,生成NFT证书挂墙上辟邪

商业套路预警

- 寺庙推出“高僧远程诵经陪躲”服务,每分钟收费6.66元

- 网红民宿炒作“五星级躲春房”,透明玻璃屋标榜“360度无煞气”

- 带货主播金句:“亲,躲春不彻底等于彻底不躲春!”

终极思考:我们到底在害怕什么?

- 对不确定性的焦虑转化:从前怕灾年饥荒,现在怕裁员降薪

- 社交媒体的放大效应:一条“躲春失败案例”能让千万人瑟瑟发抖

- 或许真正的“春”不用躲:学会接纳变化,比关小黑屋更重要