三月初九的晨光穿透薄雾时,江南水乡的乌篷船已载着满筐青团划开涟漪。船娘手腕上的五色丝线随摇橹动作起伏,与岸边垂柳新抽的嫩芽共同构成流动的春色。这个既承接清明余韵又临近谷雨的特殊时点,在二十四节气与民俗智慧的编织中,正悄然铺开天人合一的祥瑞画卷。

一、暮春时令的自然馈赠

清明时节的绵密春雨在三月初九转为温润,田间新翻的泥土裹挟着青草气息。农谚中"雨生百谷"的预在应验,江淮流域的稻农手持竹制量雨器,观察着檐角垂落的雨珠节奏。湿润的东南风掠过皖南梯田,将去年深秋埋下的紫云英翻作绿肥,为即将到来的插秧季积蓄养分。

此时的物候呈现出独特过渡性——早开的桃花开始零落成泥,而晚樱却正绽放到第七重花瓣。苏州园林的匠人们遵循《园冶》古法,将收集的落花与清明前采制的雨前茶共同窖藏,制成兼具花韵与茶香的时令珍品。这种顺应天时的智慧,恰如《齐民要术》所述:"春生夏长,秋收冬藏,取予有节,出入有时。"

二、祓禊遗风与踏青新韵

源自周代的祓禊传统,在当代演化出富有创意的表现形式。钱塘江畔的汉服社团手持兰草蘸取江水,为往来游人点额祝福;洛阳老城的非遗传承人用艾草、佩兰制成香囊,内藏写着吉祥祝语的楮皮纸签。这些现代演绎既保留"执兰招魂"的古老内核,又赋予其社交分享的时代特质。

踏青活动则呈现出科技与传统的奇妙融合。无人机掠过婺源油菜花田,将金黄波浪实时投影在景区AR导览镜片中;智能手环记录着登山者的心率数据,却在到达山顶时推送《醉翁亭记》的经典段落。在绍兴兰亭,书法爱好者们通过水写布APP临摹《兰亭集序》,数字墨迹消散前会自动生成运势分析——这种"流觞曲水"的数字化重生,让千年风雅触手可及。

三、生肖运势与时空哲学

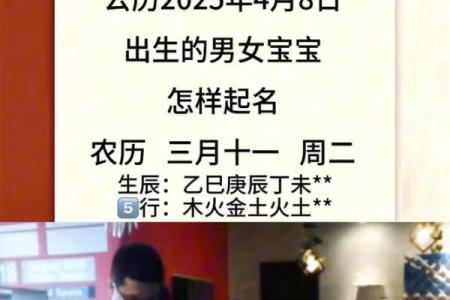

丁巳日的天干地支组合,在民俗专家眼中暗藏时空密码。晨钟暮鼓的声响频率、商铺开张的吉时选择,甚至社区广场舞的乐曲编排,都微妙对应着当日的五行属性。命理师将今日的"生肖冲突"转化为积极建议:属虎者宜佩戴碧玺化解太岁,属猴者可借绿植增强文昌运势——这些现代化解之道,实则是古人"天人感应"思想的温情转化。

更具深意的是时空观念的当代诠释。故宫博物院推出的"数字日晷",既能显示精确到秒的现代时间,又可推算三月初九的日影刻度;敦煌研究院的沉浸式展览,让参观者同时感受古时"漏尽更阑"与此刻"分秒必争"的双重时间维度。这种时空对话,恰似苏州博物馆的片石假山——既凝固着千年前文人赏石的雅趣,又倒映着玻璃幕墙外的都市霓虹。

四、舌尖上的节气密码

时令美食成为连接古今的味觉桥梁。扬州茶社推出"三春宴":香椿芽拌核桃仁寓意"早春",腌笃鲜代表"仲春",而用青蒿汁染制的翡翠团子则象征"暮春"。这些菜品暗合《随园食单》"春宜酸,夏宜苦"的养生古训,却创新性地加入分子料理技术,使青团呈现半透明的"雨滴"造型。

在粤港澳地区,传承百年的凉茶铺推出节气限定配方:将清明采制的车前草与谷雨前的金银花调配,佐以区块链技术溯源药材产地。这种"古方新制"的理念,与福建土楼中正在进行的"春酿封坛"仪式形成呼应——客家米酒在智能恒温酒窖中陈化,物联网传感器实时监测着酒曲的发酵数据。

暮色降临时,黄鹤楼檐角的铜铃在晚风中轻吟,5G网络将《夕阳箫鼓》的民乐演奏同步传送到七个国家的孔子学院。三月初九这个普通又特殊的日子,恰似传统文化长河中的一朵浪花,既折射着二十四节气的古老智慧,又闪耀着数字时代的创新光芒。当最后一批踏青者通过人脸识别系统"刷脸"租借汉服时,敦煌壁画中的飞天正以全息投影形态掠过城市天际线——这种跨越时空的对话,或许正是文明传承最美的姿态。