传统禁忌里的门道

初五的“破五”讲究

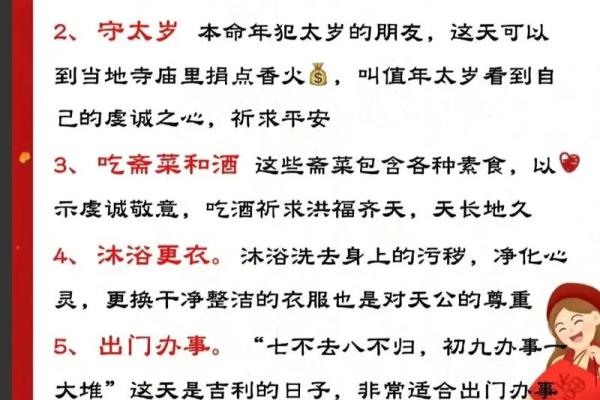

- 在传统年俗中,初五被称为“破五”,这一天被赋予特殊意义。所谓“破”,是指打破过年的诸多禁忌,比如不再忌扫地、忌动针线。但关于走亲戚,民间却存在不同说法。

- 北方部分地区认为,初五是“送穷”的日子,要忙着“赶五穷”,打扫屋子、放鞭炮驱赶晦气。这时候串门可能被认为“把穷气带进别人家”,不太吉利。

- 南方某些地方则有“初五不出门”的说法,认为这天是财神生日,要在家迎接财神。如果出门走亲戚,可能“错过财神爷进门”,影响一年财运。

老黄历上的“宜忌”玄机

- 过去人们习惯翻老黄历查日子。有些年份的初五标注“不宜出行”,但这类说法大多基于古代农耕社会的作息和信仰体系。

- 比如黄历中的“冲煞”概念,认为某些生肖的人初五出门容易犯冲。但这种说法缺乏科学依据,更像是古人解释未知现象的方式。

- 现代人更关注实际需求。如果遇到初五恰好是周末,或者亲戚难得聚齐,多数家庭会选择“看情况办事”,而非死守旧俗。

饺子与鞭炮的暗示

- 北方初五吃饺子的习俗,暗含“捏住小人嘴”的寓意,饺子形似元宝也象征招财。这时候忙着剁馅包饺子,自然没空招待客人。

- 有些地方会在初五清晨燃放鞭炮,用响声驱赶“穷鬼”。如果亲戚突然上门,可能打断这套流程,引发主人手忙脚乱。

- 不过随着鞭炮禁令普及,这种仪式感逐渐淡化,连带初五的禁忌也在年轻一代心中变得模糊。

长辈的微妙态度

- 老一辈对初五走亲戚的态度往往“暧昧”。嘴上说着“别来了别来了”,但真带着礼物上门,他们又会笑得合不拢嘴。

- 曾有位东北大娘吐槽:“初五家里忙着拆被罩扫房梁,来客得帮着干活!”看似抱怨,实则透着亲人团聚的欢喜。

- 这种矛盾心态折射出传统习俗与情感需求的碰撞——规矩是死的,人情是活的。

现代观念的悄然转变

打工人与假期表的博弈

- 春节七天假把很多人逼成“时间管理大师”。如果初七要返岗,初五可能是探亲最后机会,“工作日程比老黄历还难对付”。

- 有位程序员自嘲:“初五高铁票比初六便宜200块,财神爷应该理解我选省钱。”这种务实选择正在瓦解传统禁忌。

- 城市家庭更倾向“错峰拜年”。避开初一到初三的人流高峰,初五反而成为轻松聚会的理想时段。

商业社会的推波助澜

- 商场初五开门迎客的促销活动,无形中改变了人们的行为模式。“反正要出门逛街,顺路看个姑姑”成为新常态。

- 外卖平台推出“初五家宴套餐”,解决主人家做饭的麻烦。曾经忌讳的“招待不周”问题被科技轻松化解。

- 甚至有婚庆公司瞄准初五,打出“破五结婚,破除万难”的创意广告,传统禁忌反而变成营销噱头。

新生代的叛逆与创新

- 95后小夫妻发明“电子拜年红包+初五面基”模式,既遵守“初五不出门”的老规矩,又实现情感联结。

- 动漫爱好者组织初五同好会,美其名曰“破除次元壁”,把走亲戚变成兴趣社交,长辈们也乐见年轻人聚在一起。

- 有大学生在家族群发起的投票:“初五约火锅同意的扣1”,用互联网思维重构传统习俗。

南北差异的有趣碰撞

- 广东朋友初五带着发财橘上门,主人惊喜发现“接财神变成收财神”,反而觉得兆头好。

- 上海阿姨创新出“初五下午茶社交”,既避开上午的祭祀流程,又能优雅地展示新学的马卡龙烘焙手艺。

- 成都人家发明“麻将拜年法”:“三缺一您得来啊!”用麻将声替代鞭炮声,照样热闹非凡。

那些让人会心一笑的尴尬场景

送礼引发的哲学思考

- 提着红色礼盒走到楼道,突然发现邻居家也在送客,四目相对时默契转身——原来大家都“违规”了。

- 95后带星巴克新年限定杯当伴手礼,奶奶捧着杯子嘀咕:“这‘破五’的破字怎么印杯子上?”

- 最怕遇到讲究的长辈,收礼时非要回赠一包垃圾:“初五要送穷,你帮我把晦气带出去啊!”

餐桌上的文化交锋

- 北方家庭端出破五饺子,南方亲戚掏出来汤圆:“团团圆圆比破破烂烂吉利吧?”

- vegan主义表妹面对韭菜猪肉馅饺子,在传统和信仰间艰难抉择。

- 10后侄子把饺子摆成“五”字形,爷爷惊呼:“这崽子比我会破五!”

科技制造的黑色幽默

- 家庭群里发定位共享,发现三家亲戚正同时朝奶奶家移动,紧急启动“拜年分流预案”。

- 用智能音箱播放鞭炮声营造氛围,结果触发邻居家的语音助手,整栋楼响起“接财神啦!”

- 姥姥视频通话展示财神像,镜头一晃拍到角落的奥特曼,小孙子坚持要“请光之神镇宅”。

突发状况的智慧应对

- 进门时不小心打碎招财摆件,立即掏出手机扫码下单:“现在补货比古代快多啦!”

- 宠物狗叼走财神画像,主人强装镇定:“狗来富,好兆头!”

- 暴雨突至困在亲戚家,反而促成十年未有的彻夜长谈,坏事变好事。

如何优雅地初五走亲戚

侦察兵式前期准备

- 家族群里发个搞笑测试:“测测你家初五结界强度”,从回复速度判断长辈态度。

- 翻出去年朋友圈,如果某亲戚初二就在晒麻将桌,初五去他家准没错。

- 提前点好半成品外卖,到货时间设定在登门后十分钟,深藏功与名。

进门三件套的升级版

- 传统派带甘蔗和发糕,创意派加码红包:“万一中奖共同致富”。

- 见面先夸:“您家这地板亮得财神都得戴墨镜!”化解对方可能正在大扫除的尴尬。

- 手机存好财神爷高清图,见面就投屏:“电子财神,与时俱进!”

社交时长控制术

- 模仿天气预报:“午后有现金红包雨,我们计划三点前撤离以免错过。”

- 带孩子同往,设定“奥特曼变身三次必须回家”的暗号。

- 提前约好快递上门取件,到点就起身:“我去给财神爷送个快递!”

告别的艺术

- 把压岁钱塞回水果篮:“这是财神爷给的返利!”

- 门口递上独立包装垃圾袋:“您家的穷我顺便带走了。”

- 电梯里发消息:“监控拍到财神跟我进电梯了,明年见!”

藏在时光里的答案

当城市霓虹与传统灯笼交相辉映,初五是否走亲戚的答案,早已藏在每个家庭的温度里。

有人守着老规矩蒸破五馒头,蒸汽朦胧中看见童年坐在灶台边的自己;有人开着新车穿越半个城市,后视镜里是父母追着塞进车窗的冻饺子。超市货架上,速冻饺子与进口奶酪摆在一起;家庭群里,长辈的祈福表情包和年轻人的搞笑动图刷屏。或许习俗真正的魔力,不在于该做什么或不该做什么,而在于给了我们一个理直气壮相见的理由——就像那碗初五的饺子,有人吃出传承,有人吃出创新,而热气腾腾的,永远是相聚的欢喜。