惊蛰:当钟表指针停在10点56分

2020年3月5日上午10点56分44秒,太阳到达黄经345度的位置,北半球迎来二十四节气中的第三个节气——惊蛰。这个时刻的精准计算,源自古代天文观测与现代天文学的精密结合。古人通过圭表测算日影长短,现代则依赖卫星数据与计算机模型,但无论是哪种方式,惊蛰的到来始终与自然界的苏醒紧密相连。

一、惊蛰的“时间密码”

1. 节气计算背后的科学逻辑

- 惊蛰的时间每年略有差异,这与地球公转轨道和闰年调整有关。例如2020年惊蛰比2019年晚了约6小时。

- 现代天文学通过计算太阳与地球的相对位置,结合国际标准时间确定具体时刻,误差可控制在毫秒级别。

- 中国农历中,惊蛰通常出现在公历3月5日至6日之间,但偶尔也会因闰月影响提前或延后。

2. 为何是“10点56分”?

- 黄道坐标系中,太阳每移动1度约耗时4分钟,从立春到惊蛰的30天里,太阳需移动45度。

- 2020年的惊蛰时刻,北京时间为10:56:44,而在新疆等地,实际“感受”到的时间会因时区差异延后约2小时。

- 有趣的是,这个时间点恰好在一天中的“巳时”,古人认为此时阳气升腾,万物萌动,与惊蛰的寓意不谋而合。

3. 历史中的惊蛰时刻

- 古代没有精确计时工具,人们通过物候判断节气。例如《月令七十二候集解》记载:“惊蛰,二月节……万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰。”

- 唐代的“漏刻”计时法曾将惊蛰误差控制在1小时以内,而元代郭守敬的《授时历》进一步缩减至分钟级。

- 现代人或许觉得“精确到秒”过于较真,但这份执着恰恰体现了人类对自然的敬畏。

二、惊蛰的“自然说明书”

1. 春雷与虫蚁的“闹钟”

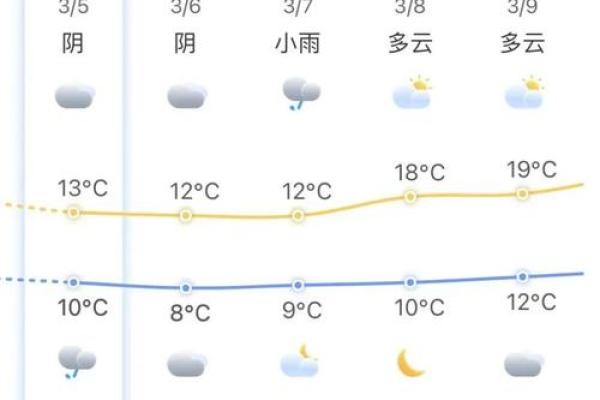

- 惊蛰最典型的物候是春雷始鸣。2020年3月初,华南多地确实出现了雷雨天气,但北方仍以晴冷为主。

- 冬眠动物如蛇、蛙并非被雷声“吓醒”,而是感知到地温回升后自然苏醒,就像设定好生物闹钟的懒汉。

- 有趣的是,城市里的蟑螂、蚂蚁也在此时活跃起来,或许它们比人类更懂节气规律。

2. 农谚里的生存智慧

- “惊蛰不耙地,好像蒸锅跑了气”——华北农民在这天平整土地,确保春播墒情。

- 江南地区流传“惊蛰点瓜,不开空花”,指此时播种的瓜果成活率高,现代农学证实这与日均温稳定在10℃以上有关。

- 但这些农谚在温室大棚普及的今天,更像是一种文化传承而非生产指南。

3. 气候变化的微妙影响

- 全球变暖让惊蛰物候提前。研究显示,近50年中国惊蛰期间平均气温上升了1.2℃,桃花开放时间比古代早了约15天。

- 2020年2月异常温暖,导致部分昆虫提前破土,但3月初的倒春寒又让它们措手不及——自然界的“作息紊乱”愈发明显。

- 气象学家调侃:“现在的惊蛰,更像是大自然在调试一台老旧的空调。”

三、疫情下的特殊惊蛰

1. 被口罩遮挡的春天气息

- 2020年惊蛰正值新冠疫情防控关键期,武汉尚未解封,北京市民出门需携带出入证。

- 社交媒体上,有人发帖:“听见雷声了,但楼下测体温的喇叭声更响。”自然节气与人类危机形成微妙对比。

- 公园里戴着口罩赏花的人,成为这个春天最矛盾的画面——既渴望亲近自然,又不得不保持距离。

2. 节气习俗的“云化”生存

- 传统惊蛰要吃梨,寓意“远离疾病”。2020年各大电商平台的梨销量同比增长37%,评论区满是“平安健康”的祝福。

- “祭白虎”仪式从庙宇搬到了直播间,网友刷弹幕代替焚香,民俗学者感叹:“白虎大概没料到自己也成了网红。”

- 就连驱虫也科技化了——某品牌推出“超声波驱虫仪”,广告词是:“让惊蛰的虫子学会保持社交距离。”

3. 自然疗愈与心理慰藉

- 居家隔离的人们开始关注阳台上的植物发芽,有人晒出视频:“我的薄荷比我先感知到惊蛰。”

- 心理学研究显示,2020年3月自然类短视频点击量激增,说明在危机中,人类更渴望从节气更替中寻找确定性。

- 一位武汉网友写道:“雷声响起时,突然觉得时间还在往前走,真好。”

四、传统与现代的节气对话

1. 消失的仪式与新兴的狂欢

- 老一辈人记得惊蛰要“炒虫”——将黄豆、芝麻炒熟吃掉,象征消灭害虫。如今这习俗多见于民俗博物馆的展演。

- 年轻人却创造了新玩法:某游戏在惊蛰当天推出“唤醒神龙”限时任务,玩家需收集“春雷能量”,结果服务器一度瘫痪。

- 文化学者既担忧传统的流失,又承认“节气能以任何形式活下去就是胜利”。

2. 科学解构下的神秘感

- 当人们知道春雷是冷暖空气激烈碰撞所致,而非“雷神击鼓”,节气似乎少了些浪漫色彩。

- 但NASA发布的惊蛰日地球卫星照片下,仍有网友留言:“看,太阳正好走到该到的位置。”

- 或许科学解释与诗意想象本就不矛盾,就像知道玫瑰的细胞结构,依然不妨碍我们欣赏它的美。

3. 全球化时代的节气认同

- 惊蛰当天,纽约唐人街的中餐馆推出“惊蛰套餐”,法国酒庄根据节气调整橡木桶翻动频率。

- 日本网友在推特讨论“啓蟄”,发现中韩越的惊蛰文化各有特色,就像不同方言讲述同一个春天。

- 节气不再只是农耕指南,而成为跨越国界的文化符号。

写在最后的小观察

2020年的惊蛰,有人忙着消毒储物柜里的越冬蚊虫,有人在深夜聆听今年第一声闷雷,更多人在手机日历上匆匆瞥过“10:56”这个时间点。当古老节气与现代生活碰撞,我们或许不必纠结于是否完整传承了习俗,更值得在意的是:在某个时刻,全世界曾有数百万人共同凝视过春天降临的精确瞬间。这种跨越时空的默契,本身就是对自然韵律最生动的致敬。

![2月的黄道吉日表-[黄道吉日]](/uploads/20250405/thumb_500_300_67f130254f2f8.jpg)