2024年开学延迟的背景与现状

延迟的触发因素

-

极端天气的持续影响

- 年初全国多地遭遇罕见低温、暴雪天气,部分省份交通系统瘫痪,校车无法通行。

- 南方地区因台风路径异常导致洪水泛滥,部分学校基础设施受损严重。

- 气象部门连续发布红色预警,地方教育部门被迫启动应急预案。

-

公共卫生事件的局部反弹

- 某新型呼吸道病毒在寒假期间区域性暴发,多地中小学成为防控重点区域。

- 校园消杀工作需要额外时间,部分寄宿制学校需改造隔离观察区。

- 家长群体对集体聚集的担忧加剧,家校沟通会议中延期提议获得高票支持。

-

政策调整的连锁反应

- 新颁布的《校园安全条例》要求所有学校必须完成消防改造验收。

- 部分偏远地区因施工队调配困难,工程进度落后原计划两周以上。

- 教育督导组突击检查发现隐患,三所百年老校需全面加固教学楼。

延迟决策的形成过程

-

多方数据的交叉验证

- 交通部门提供的高速公路封闭数据与学校GPS定位信息重叠分析。

- 疾控中心流行病学模型预测开学后可能的传播风险系数。

- 卫星遥感图像显示,受灾地区校舍屋顶积雪厚度普遍超过安全阈值。

-

决策机制的动态调整

- 省级教育部门首次启用智能决策系统,实时整合12类动态数据源。

- 学生代表通过线上平台提交的7.2万条意见被纳入评估模型。

- 应急管理专家提出"梯度开学"方案,按风险等级分五批次复课。

-

社会情绪的平衡考量

- 网络舆情监测显示,我要开学话题单日阅读量突破3亿次。

- 家长群体中出现"希望延期"与"担心学业"的明显意见分化。

- 心理学专家建议设置过渡期,避免骤然改变作息引发适应障碍。

延迟开学的具体实施方案

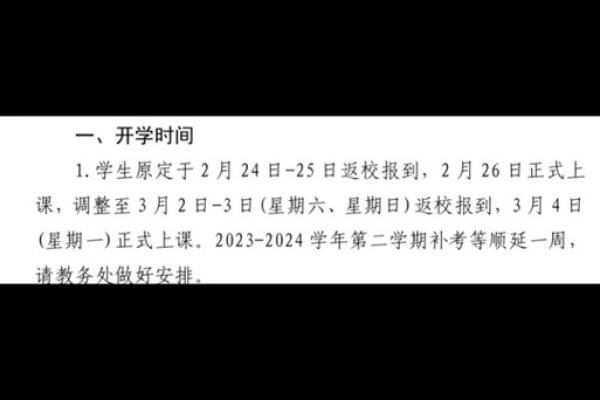

时间安排的弹性设计

-

分阶段复课机制

- 受灾较轻地区2月26日按原计划开学,采取错峰到校措施。

- 中度影响区域延迟至3月4日,期间启动线上预习系统。

- 重灾区实行"一校一策",最晚复课时间不晚于3月18日。

-

特殊群体关怀政策

- 初三、高三毕业班可申请优先开放自习教室,配备双倍师资。

- 留守儿童集中地区设置临时学习中心,提供免费午餐和网络。

- 艺考生文化课冲刺班转为线上直播,知名教师轮班答疑。

教学计划的适应性调整

-

课程内容的优化重组

- 将实验课程调整至学期后半段,优先完成理论教学模块。

- 体育课暂改为居家训练计划,使用智能手环记录运动数据。

- 跨学科整合教学单元,例如将地理季风知识与台风救灾实践结合。

-

考核方式的创新设计

- 平时成绩占比提升至40%,增加线上学习参与度评分项。

- 推行"过程性评价档案",记录延迟期间的自主学习成果。

- 期末考试设置B卷备用方案,应对可能再次出现的突发情况。

社会各界的具体应对

教育机构的应急转型

-

混合式教学常态推进

- 教师集体参加"双线教学能力提升"48小时特训营。

- 每间教室升级为智慧课堂,支持线上线下同步授课。

- 建立虚拟教研室,200所重点学校共享优质教学资源。

-

校园服务的升级迭代

- 食堂推出"营养便当速递"服务,覆盖周边3公里社区。

- 图书馆开通"云借阅"功能,学生可预约送书上门。

- 心理咨询室24小时在线值班,处理应激性焦虑个案。

家庭单元的应对策略

-

居家学习场景重构

- 家长群自发组织"书桌改造大赛",分享空间优化方案。

- 出现"邻居互助带娃"新模式,轮流照看双职工家庭子女。

- 二手市场教辅资料交易量激增,出现专业代购黄牛。

-

亲子关系的微妙变化

- 部分家庭因监督作业爆发"第三次世界大战"。

- 也有家长发现孩子独立完成课题研究的新潜能。

- 社交媒体上延期开学的意外收获话题引发热议。

延迟开学的多维影响

教育生态的深层变革

-

技术赋能的加速渗透

- AR地理沙盘、虚拟化学实验室等教具使用率提升300%。

- 智能批改系统处理了超过800万份寒假作业。

- 教育科技企业股价平均上涨25%,创三年新高。

-

教育公平的新挑战

- 偏远地区网络卡顿问题导致12%学生未能及时提交作业。

- 课外辅导机构推出"延迟开学加强班",引发新的焦虑。

- 特殊教育群体在线上教学中面临更多适配性困难。

社会运行的涟漪效应

-

相关行业的连锁反应

- 校服工厂紧急转产防护服,消化了30%的过剩产能。

- 文具店滞销的包书膜被改造成防疫隔板,意外走红。

- 早餐摊主开发"学童营养套餐",营业额逆势增长15%。

-

公共服务的压力测试

- 城市公交系统临时调整78条线路服务学校周边社区。

- 电网负荷监测显示居民区白天用电量陡增47%。

- 社区工作者新增"网课巡查"职能,调解邻里噪音纠纷。

未来教育的启示与展望

韧性系统的持续构建

-

预警机制的智能化升级

- 教育大数据中心新增气象、疾控等8个实时数据接口。

- 开发"开学风险评估指数",设定黄橙红三级响应机制。

- 每所学校配置应急管理专员,每年进行压力情景演练。

-

资源储备的战略性布局

- 在区域教育枢纽建立教具应急储备库,可满足30天需求。

- 培养跨学科复合型教师,每人掌握两种以上教学模式。

- 建立全国教育资源共享池,储备5000课时应急课程包。

教育本质的回归思考

-

学习形态的重新定义

- 越来越多学校保留"自主研学周"等弹性教学安排。

- 学生自发组织的线上学习小组持续活跃率超过60%。

- 教育评估开始关注非认知能力,如抗压性和应变力。

-

成长路径的多元可能

- 有学生在延迟期间完成专利申请,被媒体称为"车库发明家"。

- 农村学生通过拍摄家乡抗疫纪录片获得高校特招资格。

- 教育部门计划设立"非常规学习成就认证"新体系。

这场始料未及的开学延迟,如同投入平静湖面的石子,激起的涟漪正在重塑教育的样态。当应急方案沉淀为长效机制,当临时举措催生创新突破,或许我们会发现:教育真正的韧性,不仅在于应对变故的能力,更在于保持生长的定力。那些在延迟开学期间学会自制力的小学生、开发出新教学模式的老师、发明社区互助方案的家长,都在用自己的方式诠释着:无常本是常态,而成长永不延期。