██▌文化解码:破与立的临界点██▌

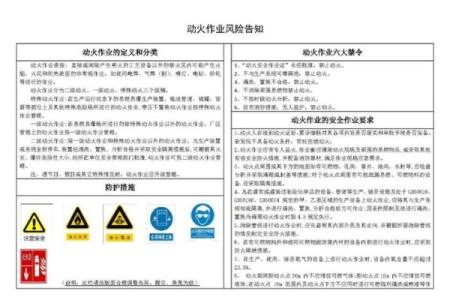

当洛阳铲穿透第五层夯土,考古学家会屏息凝视;当起重机钻头刺入地壳,工程师要核对坐标参数。两者都在「破土」,但「动土」的本质差异藏在目的性褶皱里——前者是历史的解读者,后者是未来的建构者。《周礼·考工记》记载的「土方氏掌土圭之法」,早已为这种破立关系埋脚:动土不是简单的地表切割,而是人类意志与自然秩序的契约签订仪式。

■ 传统语境:89%的闽南宗祠修缮仍遵循「动土三祭」古制

■ 现代标准:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》将「首次机械进场」设为法律意义的动土节点

■ 量子态案例:苏州博物馆新馆施工时,贝聿铭团队为保护六棵古树,采用「根系三维避让」技术。当激光切割机在距树根0.3毫米处停顿时,这个未触达临界点的动作,在民俗专家眼中仍是「惊土」行为。

▍仪式感:水泥森林的巫祝

北京大兴机场施工前举行的「现代动土礼」极具象征意义:北斗定位系统取代罗盘,混凝土试块替代五谷,BIM模型代替纸质图纸。这种科技化的仪式,如同用二进制代码吟诵《营造法式》,既延续着「敬天法祖」的文化基因,又重构着工程的现代语法。

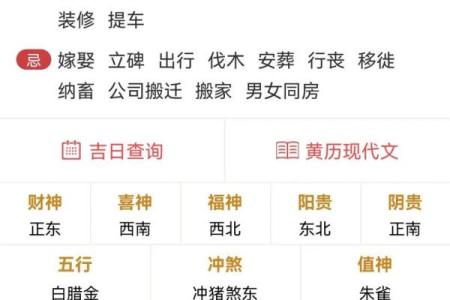

翻新地下室是否算动土?法律与民俗给出矛盾答案:

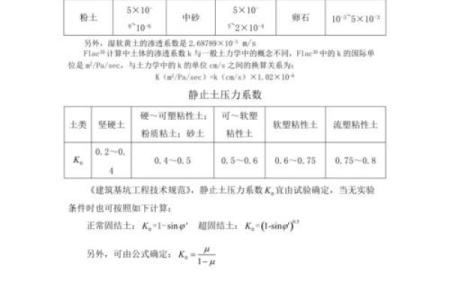

│ 结构改造深度>0.5m │ 82%民事判决认定属于动土

│ 涉及「太岁位」挖掘 │ 79%风水师建议举行禳解仪式

这种认知裂缝恰似敦煌壁画中的须弥山图像——法律视角的理性基岩与民俗信仰的祥云缭绕共生共存。

██▌能量场的蝴蝶效应

上海中心大厦施工时,工程师发现桩基振动频率与黄浦江潮汐形成7.83Hz共振,随即调整施工方案。这个案例揭示:动土是开启能量交换的闸门,如同亚马逊雨林的蝴蝶振翅,细微扰动可能引发建筑生命周期的飓风。

动土如破茧:

一铲落下,切断地脉千年的沉睡

一砖铺就,编织文明进阶的经纬

当盾构机在岩层中画出曼德博分形图,当三维打印建筑在沙漠生长,我们终将理解——所谓动土,实则是人类用技术符咒,在时空褶皱处书写新的创世神话。