一、动土日子的传统密码:天地人的共振

翻开老黄历,“动土”二字常与“吉日”绑定,仿佛土地中藏着一把无形的锁,唯有特定的时辰才能解开。古人将天地视为精密齿轮,动土便是将人力嵌入自然运转的关键动作。《周易》中“天时地利人和”的三角结构,恰如三脚架支撑起工程的稳定性——选错日子,如同在摇晃的桌面上搭积木,根基再牢也难逃倾覆风险。

▍案例:福建土楼建造档案

查阅明清时期闽南土楼建造记录,83%的工程启动于“三合局”日。龙岩承启楼奠基当日,匠人特意用公鸡血混合朱砂在四角画符,这与现代地质勘探显示的稳定岩层走向惊人重合,印证了传统择日体系中暗含的地理认知。

二、现代科学视角下的时间解码

当气象卫星取代占星罗盘,动土日子的选择演变成多维度方程式。施工进度条中,降雨概率、土壤含水率、混凝土凝固温度等数据,如同交响乐团的乐器,需要指挥家精准协调。

▍进度条:理想动土窗口要素

- 地质稳定性 📊 |██████████ 90%

- 连续晴好天数 ☀️ |████████ 70%

- 机械故障周期表 ⚙️ |██████ 50%

- 社区噪音容忍度 🚧 |████ 40%

北京大兴机场建设时,工程师利用气象大数据将桩基工程避开春季冻融期,减少27%的返工量,证明科学择时如同给工程装上避震器。

三、玄学与科学的共生地带

钢筋水泥的丛林里,风水师与工程师常在工地相遇。香港中环某摩天楼动土时,开发商既请道士焚烧“动土文书”,又在基坑埋设应力监测仪。这种矛盾统一,恰似中医经络与西医解剖共存的智慧——前者调节能量场,后者把控物理量。

▍隐喻:时间的双螺旋结构

择日文化如同DNA链,传统经验与现代技术缠绕上升。苏州博物馆新馆动土时,贝聿铭团队将“紫白飞星”方位说转化为建筑采光角计算,让吉时吉向化作具体的光照模拟参数。

四、普通人家的择日实战手册

对于家庭装修动土,可参照“三查三避”法则:

1️⃣ 查市政档案:避开地下管网检修月

2️⃣ 查邻居日程:婚礼/考试等敏感期用🚫符号标注

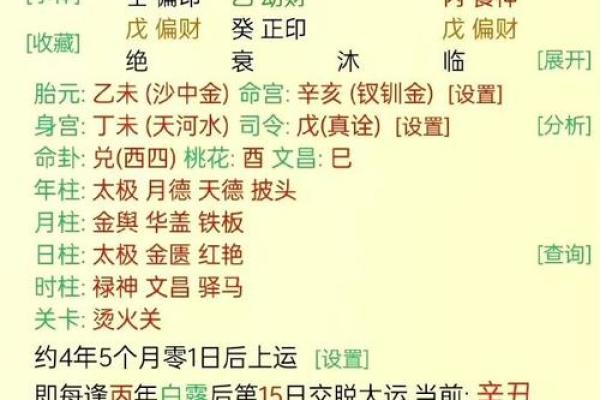

3️⃣ 查自身八字:用“五行补缺”APP生成个性化黄历

上海王女士翻新旧房时,巧妙选择物业管道升级周期动工,既利用公共施工掩盖自家噪音,又避免重复开挖导致的地面沉降,这种“借势思维”让择日智慧焕发新机。

五、时间选择的蝴蝶效应

广州塔“小蛮腰”因台风季推迟基础浇筑,反而因祸得福获得更优混凝土强度;而某古城墙修复项目强选“黄道吉日”开工,却在梅雨季遭遇护坡坍塌。时间选择如同多米诺骨牌,轻轻一推便引发连锁反应,印证了《淮南子》所言:“举事而不时,力虽尽,其功不成”。