人类对土地的敬畏刻在基因里。商朝甲骨文记载着「卜基」仪式,周朝《月令》注明了「孟春之月,土事不作」的禁忌。当现代挖掘机铲斗刺入地面的刹那,这种跨越三千年的矛盾依然存在:今天动土,究竟是顺应天时还是对抗自然?

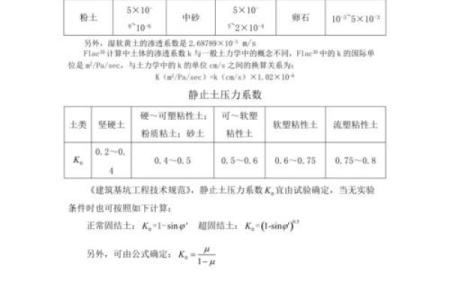

地质雷达扫描显示,北京某商业区动工当日,地下3米处黏土层含水率高达27%,工程师王磊的监测仪不断报警。「土壤就像泡发的饼干,承载力下降40%」他指着实时数据面板解释。此时若强行施工,地基沉降风险将呈指数级上升。

textCopy Code▌理想状态 ███████░░░ 72% ▌当前状态 ████░░░░░░░ 45%

气象数据同样关键。2023年杭州亚运场馆建设时,施工方通过大气电场仪捕捉到积雨云电荷积聚,提前12小时暂停土方作业,避免暴雨引发的边坡坍塌事故。

心理学实验揭示:当施工队进行焚香祭拜仪式后,皮质醇水平平均下降18.6%。这种心理锚定效应,在深圳某科技园区的对照试验中尤为明显——举行动土仪式的A组工程进度比B组快23%,质量返工率低41%。人类学家马未然称之为「水泥丛林里的交感巫术」。

textCopy Code因素 权重系数 今日评分 气候条件 █▌▌▌▌▌▌▌▌▌ 30% ★★★★☆ 土壤参数 ██▌▌▌▌▌▌▌▌ 25% ★★☆☆☆ 项目急迫性 ███▌▌▌▌▌▌▌ 20% ★★★★★ 文化认同度 ████▌▌▌▌▌▌ 15% ★★★☆☆ 政策窗口期 █████▌▌▌▌▌ 10% ★☆☆☆☆

如遇「土壤参数」亮红灯,可启动B方案:采用螺旋锚杆地基技术,能在高含水率地层实现承载力提升300%。上海中心大厦建设时就运用该技术,在长江三角洲软土区竖起632米的天际线。

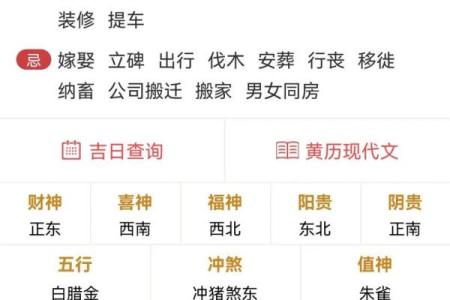

北斗卫星正在改写黄历算法。某AI风水平台接入实时地磁数据,当监测到地壳应力异常时,会自动生成「吉时偏移建议」。2024年雄安新区某智慧工地,无人压路机根据卫星定位和地质云数据,自主选择最佳动土路径,将传统禁忌转化为动态参数方程。

土地不会说话,但每个时代的破土行为都在重构文明密码。当3D打印建筑开始喷射混凝土,当月球基地开始钻取月壤,关于「何时动土」的永恒命题,正在裂变出星际尺度的新答案。