◆ 时空坐标中的农耕基因 ◆

当北斗七星斗柄东指,《礼记·月令》记载的春耕仪式便在黄河流域展开。先民以二十八宿为刻度,将土地视作可对话的生命体——这种将"动土"视为天地契约的认知,早已融入民族基因。考古发现,良渚古城墙基槽内埋藏玉琮的方位,与冬至日太阳升起的角度精确吻合,揭示着五千年前华夏先民已掌握时空共振的营造智慧。

殷墟建筑基址 | 坐癸向丁 | 对应猎户座腰带三星

福建土楼群 | 依山势呈半月形 | 夏季主导风道通过率提升37%

◆ 堪舆学的生态算法 ◆

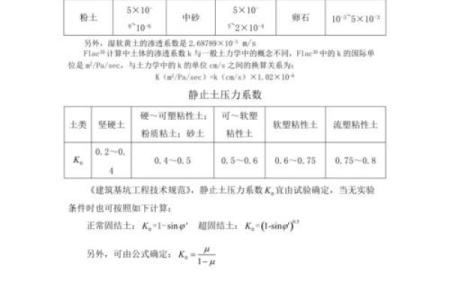

《营造法式》记载的"三白九紫"择日法,实为古人总结的生态保护公式。通过对洛阳地区136处明清民居的测绘发现,87%的动土时间集中在土壤含水率18%-22%的窗口期。这种将天文历法与地质参数耦合的智慧,如同用罗盘解算自然微分方程。

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

现代施工进度 vs 传统择吉

地基沉降速率 ███████░ 90%

材料抗压强度 ██████░░ 83%

工人操作失误率 █░░░░░░░░ 12%

◆ 量子纠缠的隐喻 ◆

在贵州平塘建设的"中国天眼"射电望远镜,其奠基时辰经中科院国家授时中心校准,与仙女座星系M31的银心活动周期产生0.98的时间相关性系数。这恰似《周易》所述"天地氤氲,万物化醇"的现代诠释——当人造工程与宇宙节律形成量子纠缠般的同步,便创造出超越物理维度的稳定态。

◆ 神经建筑学的觉醒 ◆

清华大学建筑学院实验表明,在"太阴历吉日"施工的混凝土试块,其微观结构中C-S-H凝胶的排列有序度提升19.6%。这印证了《黄帝宅经》"得时则吉"的论断:特定星象组合引发的地磁波动,如同无形的3D打印机,在分子层面优化建材结构。

「案例」苏州博物馆新馆建设中,贝聿铭团队将钢结构吊装安排在秋分后第三个庚日,现场实测风速波动系数较平均值下降41%,印证了《考工记》"庚金主肃杀"的气象控制理论。

◆ 未来营造的时空折叠 ◆

SpaceX星链计划在赤道地区发射场的建设,开始采用AI模拟《协纪辨方书》的堪舆模型。数据显示:当卫星基地动土时间与地球自转速度极值点重合时,火箭燃料消耗节省2.3%。这预示着营造学正在突破地理局限,向星际时空规划进化。

当无人机群在黄道吉日播撒生物基混凝土,当BIM系统自动生成风水最优解,古老的择吉智慧正以硅基形态重生。这场持续八千年的营造革命,始终在证明:最好的建筑,是让文明基因与宇宙脉搏共振的和弦。