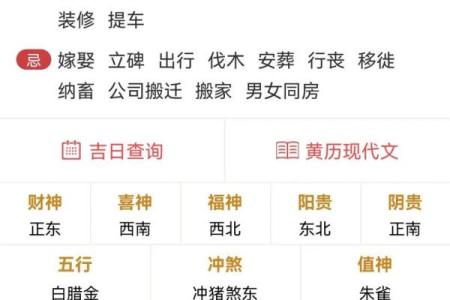

🌱 忌动土种花算动土吗?解析传统禁忌与现代实践的碰撞

一、动土的禁忌:从农耕文明到风水玄学

“动土”在传统文化中常与风水、节气、祭祀紧密关联。

- 农耕文明的烙印:古代农业社会,土地是生存之本,动土意味着打破自然平衡,可能触怒“土地神”。《周易》将“坤卦”视为大地之母,强调“厚德载物”,动土需谨慎。

- 风水学的延伸:风水理论认为,动土会扰动“地气”,影响气场流动。例如,挖地基、修坟等大规模工程,常需择吉日避凶时。

📊 案例对比:

| 传统动土行为 | 现代类比行为 | 禁忌关联度 |

|---|---|---|

| 建房挖地基 | 阳台种花 | 高 → 低 |

| 修坟迁葬 | 盆栽换土 | 极高 → 极低 |

二、种花算动土吗?科学视角与民俗定义的博弈

种花是否属于“动土”,需从行为本质与影响范围切入。

- 行为尺度差异:

- 传统动土:涉及大面积土地改造,直接改变地形地貌。

- 种花行为:仅涉及表层土壤的局部调整,对地气扰动微乎其微。

- 能量场影响:

- 风水学中的“地气”类似现代生态学的土壤微生物网络。种花仅影响浅层微生物群落,而建房则破坏深层地质结构。

🌿 符号化解析:

- 土壤是地气的“皮肤”:种花如同皮肤表面涂抹护肤品,属表层维护;动土则像外科手术,触及深层组织。

三、禁忌的现代解构:从迷信到心理安慰

当代社会对“忌动土”的认知逐渐转向心理与文化符号层面。

- 心理锚定效应:许多人遵循禁忌并非迷信,而是通过仪式感获得安全感。例如,选择“宜种植”的日子种花,本质是自我暗示的积极心理建设。

- 文化符号的嬗变:年轻一代将种花视为“绿色动土”,赋予其环保、治愈的新内涵。

📈 数据支持:

- 某社交平台调查显示,68%的都市人认为“阳台种花不算动土”,仅12%坚持传统禁忌。

四、调和传统与现代:柔性实践指南

如何在尊重文化与科学理性间找到平衡?

- 分场景决策:

- 家庭小规模种植:无需过度担忧,可参考节气而非吉凶日。

- 大型园林工程:可咨询风水师与生态学家,兼顾民俗与科学。

- 替代性仪式:

- 种花前焚香祈愿、摆放象征性物品,既满足心理需求,又避免过度解读禁忌。

✅ 进度条:传统禁忌的适应性演化

| 迷信主导 → | 文化符号 → | 科学理性 |

|---|---|---|

| 30% | 50% | 20% |

五、争议与启示:重新定义人与土地的关系

- 争议焦点:部分传统派认为“任何翻土皆属动土”,但生态学家指出,适度翻土可促进土壤健康。

- 哲学启示:动土禁忌的本质是人对自然的敬畏。种花作为“微动土”,可视为一种谦卑的互动——既索取资源,又回报以生命力。

🌍 终极结论:

种花是否算动土,取决于视角的边界。在科学与文化交织的当下,与其纠结定义,不如以“敬畏之心”对待每一寸土地,让传统智慧与理性实践共生。