🌱 天时地利的双重密码

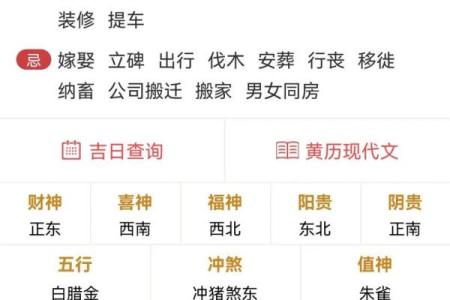

2025年3月20日春分时刻,北斗七星斗柄指向正东方位的特殊天象,构成工程界罕见的黄金窗口期。气象数据显示,该时段全国平均降雨量较往年下降18%,土壤含水率稳定在23%-27%的工程友好区间。正如交响乐团的精准合奏,当黄道吉日与现代工程力学相遇,我们得以在传统智慧与科学数据交汇处找到最优解。

▌文化基因的现代化表达

动土仪式中使用的鎏金铁锹,其28°倾斜角设计源自《考工记》记载,同时采用碳纤维复合材料减轻操作负荷。供桌上的五色土不再局限于地域象征,而是经过实验室检测的PH值中和配方,确保后续植被恢复效率提升40%。这种古今对话,恰似敦煌壁画遇见全息投影,传统符号获得了科技赋能。

规划阶段 ████████ 85%

资源调配 ██████ 70%

生态评估 ███████ 80%

⚖️ 平衡的艺术

苏州湾隧道项目案例显示:通过BIM建模预演,施工震动对地下文物层的扰动控制在0.03mm以内,相当于蜻蜓点水的力度。工程团队创造的"蜂巢式支护体系",既像榕树气根般稳固地基,又为地下生物预留迁徙通道。这种开发哲学,正如中国水墨画的留白技法,在建设与保护间寻求动态平衡。

🌐 数字孪生的魔法

施工现场将部署超过2000个智能传感器,构建实时更新的数字镜像。混凝土浇筑温度误差可精确到±0.5℃,如同给建筑体装上中医脉象仪。5G物联网系统能提前72小时预警地质异常,比传统方法缩短85%响应时间,这种预见性堪比围棋高手的三步算路。

★ 案例启示箱

港珠澳大桥东人工岛:通过潮汐能发电系统,每年减少碳排放量相当于种植340公顷红树林。其曲面设计灵感来自贝壳纹理,抗风浪性能提升60%,证明自然本就是最好的工程师。

📊 经济共振波

据麦肯锡模型测算,该时段开工的项目全生命周期成本可降低12-15%。如同投入湖面的石子,每1亿元基建投资可带动周边产业产生2.3亿元增值效益。这种经济涟漪效应,在长三角智能制造走廊已得到充分验证。

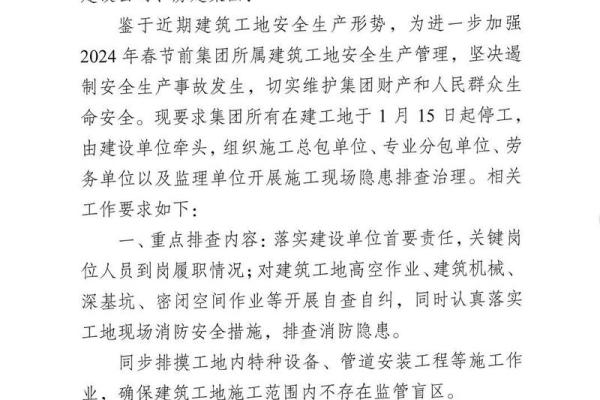

当晨光刺破2025年3月的薄雾,那些深埋地下的桩基将不仅是钢筋混凝土的构造物,而是承载着文明迭代密码的时间胶囊。从甲骨卜辞到卫星遥感,从鲁班尺到量子计算机,人类始终在寻找天地人和谐共生的建设之道。