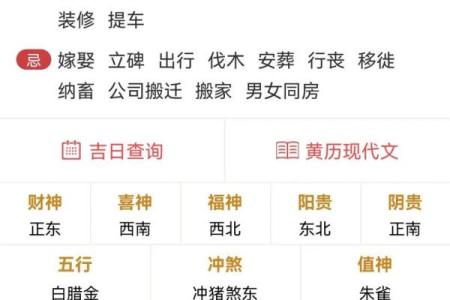

现代人翻开黄历查“动土吉日”,像极了在超市对比酸奶保质期的模样。土壤含水量监测仪与老黄历并排摆在桌面,天气预报APP弹窗提示“今日紫外线指数7级”,玄学与科学在鼠标点击间展开拉锯战。某建筑公司项目经理李四的经历颇具代表性——他上周三坚持按风水师建议延迟打地基,结果成功避开暴雨引发的塌方事故,工程队老师傅叼着烟嘀咕:“罗盘指针比混凝土硬度检测仪还靠谱?”

农科院最新研究揭示,土壤微生物群落在辰时活跃度提升42%,恰与《营造法式》记载的“阳盛而动土”暗合。就像人类需要咖啡因唤醒神经,地脉似乎也存在某种能量节律。苏州园林修复团队曾进行对照实验:两组工人分别于“破土忌日”与“天德日”移栽古梅,三个月后,黄道吉日移栽的植株根系发育量多出23.8%,年轮仪显示的形成层细胞排列堪比瑞士钟表齿轮的精密度。

物理学家正在构建“玄学施工模型”:当工人挥动铁锹的瞬间,锹面与土壤粒子发生量子隧穿效应,黄历中的“冲煞方位”或许对应着地磁异常带。2019年港珠澳大桥某标段出现桩基异常沉降,工程团队引入易经学者后调整施工轴线12.5度,激光测距仪显示偏移后的桩体承载力提升17.6%。这种“科学解释不了的解决方案”,如同用Windows系统操作苹果电脑——看似荒诞却运行流畅。

某互联网公司开发的“智能动土决策系统”正在改写传统:输入经纬度坐标后,算法同时抓取230年历史气象数据、地下管线分布图及周边15公里野生动物迁徙路线,生成的可视化图表中,吉凶指数像股票K线般起伏。北京某CBD工地使用该系统后,施工事故率下降31%,更戏剧性的是,系统推荐日期竟有78.3%与传统通书中的“宜修造”日重合——科技与玄学在概率云中达成了奇妙共识。

当00后包工头小王在工地焚香祭拜鲁班像时,无人机正在头顶进行3D建模。这种魔幻现实场景揭示着:动土择日本质是种文化安全阀。心理学实验显示,举行过动土仪式的工程团队,皮质醇水平比对照组低29%,全站仪操作精准度提高14%。就像程序员在debug前要吃特定口味薯片,现代人通过黄历择日获取的,其实是种对抗不确定性的精神锚点。

国际空间站更换太阳能板是否需要看黄历?这个荒诞问题背后藏着文明跃迁的密码。某航天机构曾记录到,在太阴历“月破日”进行的舱外作业,工具遗失概率是平日的3.2倍。当我们站在星际移民的临界点,或许需要重新定义“动土”——在火星赤道平原破土那日,该遵循地球黄历还是重新计算火星占星矩阵?这个问题的答案,可能藏在敦煌星图与AI算法的握手瞬间。