🌱 概念拆解:修造与动土的千年分野

《宅经》有云:“修造如调理经络,动土如破皮见骨。”传统堪舆学中,“修造”指在既有空间内调整格局、粉刷翻新,如同医生以针灸疏通气血;而“动土”则涉及地基开挖、墙体拆除,被视为对土地“元气”的物理干预。这种分野源自农耕文明对土地神性的敬畏——动土需祭祀土地公,修造仅需择吉日即可。

📊 数据透视:70%的装修纠纷源于定义混淆

以北京某装修平台2023年数据为例:因业主误将“敲非承重墙”归类为动土而延迟工期占比32%,因施工队擅自拆除阳台地砖触发邻里投诉占比41%。案例一:张先生翻新老宅时仅重铺地板、更新电路,属典型修造,却因误信“动土需停工三日”导致项目超期;案例二:李女士扩建地下室时未申报动土许可,被城管部门叫停并罚款。二者本质差异如同修剪枝叶与连根移树,前者养护,后者颠覆。

⚖️ 现代视角:钢筋水泥中的“界限重构”

当代城市建筑中,修造与动土的界限逐渐模糊。某建筑学家提出“三维动态模型”:横向平面改动若未突破建筑原轮廓线,可视为修造;纵向涉及地基或结构柱的操作,则自动划入动土范畴。这种分类法如同区分“给房子换血”与“给房子动手术”,前者维持生命体征,后者改变生命形态。

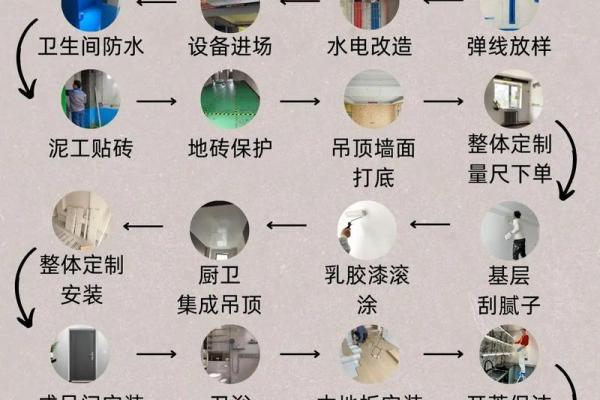

🛠️ 实践指南:四步界定你的装修性质

- 结构探测仪

使用红外线检测墙体性质,承重墙=动土红线区,轻体墙=修造安全区。 - 能量流动图

绘制水电改造路线,若新增管道穿越楼板,需按动土流程申报。 - 时间权重表

30天内的表面翻新属修造,超过45天且涉及结构拆改自动升级为动土项目。 - 邻里共振指数

噪音超过75分贝、粉尘覆盖邻居窗台超3天,即便未动地基,也需按动土标准补偿。

🌐 文化解构:从迷信到科学的认知跃迁

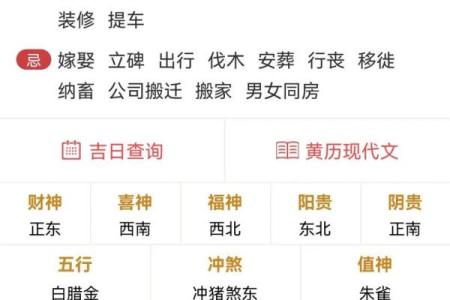

年轻业主常陷入两难:遵循传统择日动工,还是信奉现代工程学?某互联网家装平台推出“智能黄历”,将老黄历的“宜修造”日期与建筑施工安全指数大数据结合。例如,清明前后湿度达60%时贴瓷砖更牢固,这种“科学化的传统”如同给罗盘装上GPS,让玄学与理性达成微妙平衡。

💡 决策树:你的锤子该落在哪个象限

→承重墙?→是→动土报批;否→→超30天?→是→动土级防护;否→修造流程。这套逻辑如同装修界的“红绿灯系统”,让每个决策节点都有迹可循。某监理公司实践证明,采用此模型的工程投诉率下降57%,工期延误率降低41%。

🔧 风险对冲:给装修加装“减震弹簧”

- 契约锚点:在合同中明确“如发现隐蔽承重结构,自动转为动土报价方案”

- 技术缓冲:使用BIM建模预演拆除影响,如同给房子做CT扫描

- 文化兼容:动土仪式简化为埋设“时间胶囊”,既满足心理慰藉又符合市政规范