🌆 钢筋水泥中的民生温度

推土机的轰鸣声撕破了贾里村清晨的薄雾,黄土坡上的红色横幅猎猎作响——“安置楼奠基仪式”六个烫金大字在阳光下灼灼生辉。村民王桂兰攥着拆迁协议,眼眶泛红:“盼了三年,总算等到这一天。”施工现场的电子屏滚动着倒计时,桩基工程的打桩机如同钢铁巨人,将一根根混凝土桩深深夯入土地,扬起的尘烟中,一个关于“新家”的叙事正式拉开帷幕。

📊 推土机与红头文件的“双重叙事”

根据市住建局2023年第四季度公报,贾里村安置项目总投资8.2亿元,规划建设12栋高层住宅,配套幼儿园、社区医院及商业综合体。这份“蓝图”背后交织着多重推力与阻力:

- 政策齿轮的咬合:省级“城中村改造专项资金”到账率已达92%,土地出让金划拨比例超预期;

- 现实褶皱的阻力:3户村民因祖坟迁移问题暂未签约,工程队采用“分区施工”策略绕开争议地块;

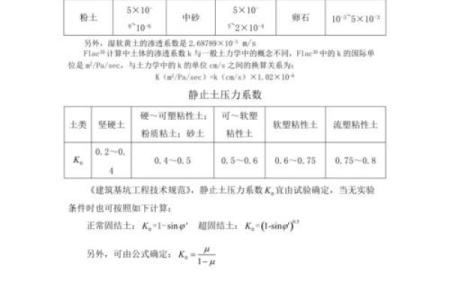

- 技术攻坚的突破:针对地下水位过高问题,项目组引入德国垂直防渗墙技术,成本增加14%,但地基稳定性提升至国家一级标准。

🕒 时间轴上的博弈与妥协

→ 2021.09 拆迁补偿方案公示 → 2022.06 首批村民签约 → 2023.03 地质勘测争议 → 2023.11 桩机进场

“就像解开一团乱麻”,项目经理李建国用激光笔指着BIM模型解释,“每推进一米,都要平衡政策红线、村民诉求和工程规范。”工地围挡上,二维码链接的“阳光工程平台”实时更新建材检测报告和监理日志,试图用透明度化解信任危机。

🏘️ 数据背后的“人”字结构

| 指标 | 现状值 | 目标值 |

|---|---|---|

| 安置户数 | 637户 | 726户 |

| 户型满意度 | 78% | 90%+ |

| 工期承诺 | 2025年底 | 无变更 |

| 村民代表张建军举着户型图吐槽:“阳台面积比协议少了0.3平米,但看到混凝土车每天进出,大伙儿更怕‘拖’而不是‘争’。”这种微妙心态,恰似安置楼设计中的弹性空间——在硬性规范与柔性需求之间寻找公约数。 |

🌱 新社区生态的“基因编码”

当塔吊将第一块预制楼板吊装到位时,社区规划师林薇正在调试“数字孪生系统”。她的团队在虚拟模型中植入了雨水花园、光伏屋顶和共享菜园模块,“安置楼不只是钢筋盒子,更是社会关系的孵化器”。工地东南角的临时展馆里,VR眼镜让村民提前“走进”未来客厅,手指划过虚拟墙面的瞬间,现实的焦灼与憧憬在光影中悄然和解。