2024年立春时间:2月4日10点42分

这个时间点,是太阳到达黄经315度时的精确时刻。对普通人来说,可能只是手机日历上的一个小标记,但对自然和传统而言,却是一道分界线。从这一天开始,白昼逐渐拉长,土地开始松动,沉睡的万物似乎被一根看不见的线轻轻拽醒。比如,南方某些地区会注意到柳枝的芽苞鼓胀起来,而北方的河流表面虽然还结着冰,但冰层下已隐约有流水声传来。

立春的“时刻”为何重要

1. 天文与时间的精准对应

- 立春是二十四节气中第一个节气,太阳到达黄经315度的瞬间即为立春。

- 2024年的立春时间精确到“分”,背后是天文观测和历法计算的科学结果。比如,紫金山天文台的数据显示,误差不超过1分钟。

- 这种精准性让传统节气与现代生活无缝衔接——哪怕你只是用它来提醒自己换季该买新衣服了。

2. 自然界的“启动键”

- 立春后,动植物的生物钟开始切换模式:候鸟迁徙路线调整,冬眠动物逐渐苏醒。

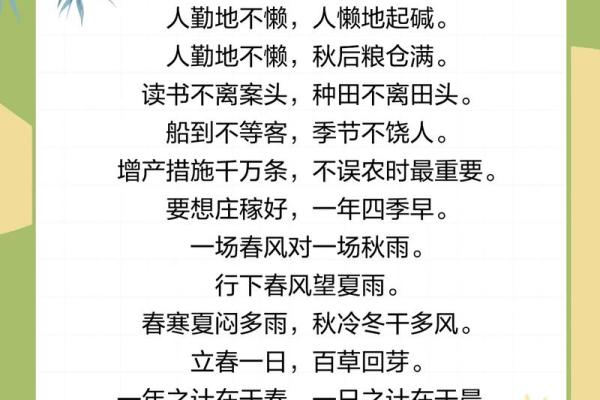

- 农民常说“立春三日,百草回芽”,此时土地湿度、温度的变化直接影响春耕节奏。

- 城市里的敏感人群可能更早察觉变化——比如过敏性鼻炎患者会发现,空气中花粉浓度开始爬升。

3. 文化仪式感的重塑

- 古时立春要“打春牛”,如今一些地方仍保留制作纸牛或面牛的习俗,寓意鞭策农事。

- 年轻人可能更熟悉“咬春”——吃春饼、萝卜的食俗,本质上是对“新鲜”的追求。

- 社交媒体上,立春成了打卡节点:“今天10:42分,我吃到了今年第一口春卷!”

立春背后的科学逻辑

1. 地球公转的“刻度线”

- 二十四节气本质是地球绕太阳公转的24个等分角度,每个节气间隔约15天。

- 由于公转轨道是椭圆形,实际天数会有微小波动,立春在2月3日至5日间浮动。

- 2024年的立春比2023年晚了约6小时,但普通人几乎察觉不到这种差异。

2. 气候变化的缓冲效应

- 立春不等于入春,气象学上需连续5天日均温超10℃才算春季开始。

- 南北温差导致立春的实际体验迥异:广州可能已花开满城,哈尔滨还在零下20℃。

- 全球变暖让立春的“体感”更模糊——比如某些年份,立春前反而比立春后更暖和。

3. 现代生活的“节气实用学”

- 中医建议立春后调整作息,早起晨练以顺应阳气升发。

- 园艺爱好者开始育苗,利用立春后的光照变化规划种植周期。

- 商家推出“春季限定”产品,从星巴克的樱花拿铁到优衣库的薄外套,本质都是对节气经济的精准拿捏。

那些容易被忽略的立春细节

1. 物候的“微观信号”

- 北方屋檐下的冰溜子开始滴水,南方墙角冒出第一批野菜。

- 城市公园里,麻雀的叫声变得更密集,仿佛在讨论“谁先占筑巢的好位置”。

- 如果你仔细看日历,会发现立春后,日落时间每天提前约1分钟——虽然慢,但积少成多。

2. 身体与节气的隐秘关联

- 传统认为立春后肝气旺盛,容易上火,建议少吃辛辣。

- 现代医学发现,光照时间增加可能影响血清素分泌,部分人会感觉情绪更活跃。

- 健身教练常提醒:此时适合增加户外运动,因为空气湿度降低,体感更舒适。

3. 传统文化的“冷知识”

- 古时立春曾被视为“春节”,直到民国时期才将正月初一定为新年。

- 某些地区立春要“躲春”,认为这一天磁场混乱,体质弱的人需避免外出。

- 《本草纲目》里记载,立春采摘的草药药性最佳——普通人还是别乱试为妙。

立春的“矛盾”与真实意义

1. 时间符号 vs 实际体验

- 对上班族而言,立春可能只是又一个工作日,除非公司搞节气福利发奶茶券。

- 但对农民来说,这一天可能决定全年收成——比如华北地区需警惕“倒春寒”冻坏冬小麦。

- 这种割裂感恰恰证明,节气既是文化遗产,也是实用工具。

2. 全球视角下的本土特色

- 东亚文化圈普遍重视立春,韩国称“입춘”,越南有“Tết Khai Hạ”相关习俗。

- 西方人更熟悉春分,但两者都指向同一个主题:告别寒冬,迎接新生。

- 有趣的是,立春与西方的情人节时间接近——或许“爱”与“生长”本就是同一种力量。

3. 普通人如何参与立春

- 不用复杂仪式:整理衣柜收起厚外套,买一盆水仙摆桌上,就算应景。

- 吃货可以挑战“立春食谱”:春饼卷豆芽、韭菜炒鸡蛋,顺便发朋友圈炫耀厨艺。

- 如果实在没空,10:42分停下手头工作,站在窗边深呼吸三次——也算对自然规律的致敬。

最后的小提醒

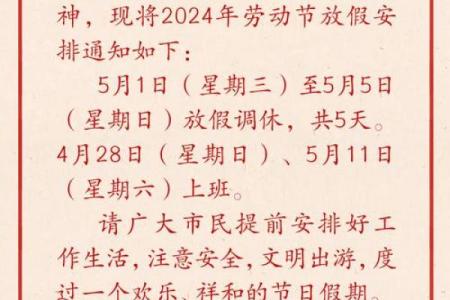

立春之后,天气仍可能反复无常。老祖宗早就说过:“立春孩儿面,一天变三变。”所以别急着把羽绒服收进柜子底部,留一件在随手能拿到的地方——毕竟,谁还没被天气预报坑过呢?