时间的秘密:太阳黄经与精确计算

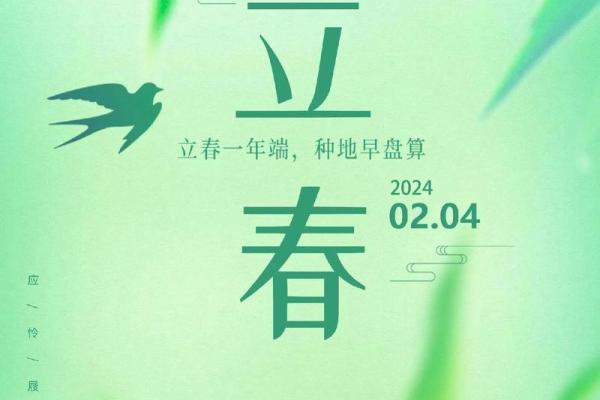

为什么每年立春时间不一样?

- 二十四节气以太阳在黄道上的位置为基准。立春对应太阳到达黄经315°的那一刻,这就像地球绕太阳转圈时的一个标记点。

- 公历和农历的差异让节气日期在2月3日至5日之间波动。比如2020年立春是2月4日17:03,而2019年则是2月4日11:14,差了近6小时。

- 现代天文台通过精密仪器观测太阳位置,结合公式推算,确保时间精确到分钟级。这可比古代用日晷“看影子”准多了。

2020年立春的特殊性

- 2020年是闰年,但闰日并不影响节气计算,因为节气只与地球公转角度有关。

- 这一年的立春恰逢农历正月十一,属于“早立春”。民间有“早春发得快”的说法,认为作物会提前萌发。

- 有趣的是,2020年农历年内出现了两次立春,这种“双春年”常被当作婚嫁吉兆。

古代人怎么算节气?

- 商周时期用“土圭测日影”,通过观测正午影子长度确定冬至、夏至,再逐步细分出二十四节气。

- 《太初历》首次将节气纳入官方历法,但精度有限,唐代僧一行改进算法后误差缩小到两刻钟内。

- 元代郭守敬的《授时历》达到古代巅峰,节气计算误差仅几分钟,比欧洲早了三百年。

现代技术如何提升精度?

- 卫星观测和超级计算机让天文台能实时跟踪地球公转轨迹,甚至能预测未来百年的节气时刻表。

- 2020年的立春时间通过国际原子时与地球自转数据校准,确保与真实太阳位置同步。

- 普通人打开手机天气App就能看到精确到秒的节气时间,这在三十年前还是国家级科研机密。

咬春与仪式:舌尖上的节气密码

萝卜、春饼与五辛盘

- 北方“咬春”必吃水萝卜,清脆微辣的口感象征驱除冬日的沉闷。老北京人会特意选心里美萝卜,图个红火彩头。

- 春饼卷豆芽、韭菜、鸡蛋的习俗源自唐代,薄如蝉翼的面皮裹住时鲜,咬下去满口都是早春气息。

- 南方部分地区保留着“五辛盘”传统,葱、蒜、韭菜、蒿菜、芥菜切丝凉拌,辛辣味刺激味蕾,寓意唤醒身体活力。

迎春祭典:从官府到田间

- 明清时期,州县官员会在立春前一日率众到东郊迎春,祭祀芒神和土牛,祈求丰收。土牛身上的颜色对应五行,每年各不相同。

- 江南农村至今保留“鞭春牛”活动,用彩纸扎成牛形,孩童执柳条轻打,边打边唱“一打风调雨顺,二打国泰民安”。

- 广东潮汕地区有“吃春酒”习俗,家家酿制糯米酒,封坛时贴上红纸,待清明开封饮用,酒香里带着对时间的期许。

躲春:玄学还是心理暗示?

- 命理学说立春当天磁场混乱,部分属相需避免外出,关闭门窗“躲太岁”。

- 心理学家认为这是应对季节交替的焦虑转移——通过仪式感获得掌控力,类似西方的新年许愿。

- 年轻人把“躲春”玩成新梗:有人趁机请假宅家追剧,有人直播“云躲春”,弹幕刷满“避开水逆”的表情包。

立春禁忌:科学与传统的碰撞

- 老辈人讲究不看病、不理发、不吵架,现代医学证明季节转换确实易诱发心脑血管疾病,但和理发毫无关系。

- 农谚说“立春晴,一春晴”,2020年立春全国大部晴朗,结果春季北方遭遇三次沙尘暴,可见气象谚语也有失灵时。

- 年轻人更关注实际禁忌:比如别在倒春寒时过早收起羽绒服,或者别相信“春捂秋冻”到穿三件毛衣中暑的程度。

气候盲盒:立春不等于入春

气温过山车:10℃的温差游戏

- 2020年立春次日,郑州气温飙到18℃,公园里有人穿短袖打羽毛球;一周后寒潮来袭,同一群人裹着羽绒服骂天气。

- 气象学规定连续5天日均温超10℃才算入春,北京常年达标日在3月底,但立春后总有人迫不及待换上春装。

- 医生门诊记录显示,每年2-3月感冒患者增30%,多半是“春捂”没做好或运动后脱衣受凉。

降水玄机:春雨贵如油?

- 华北地区立春后降水量不足全年5%,农民盯着手机里的云图等人工增雨,而华南已进入连绵“回南天”。

- 2020年2月底长江流域突发“桃花汛”,比往年早半个月,专家归因于北极涡旋异常导致暖湿气流北抬。

- 城市排水系统在冬春之交最脆弱:化雪剂残留堵塞管道,突降暴雨时立交桥下秒变“水帘洞”。

动植物预报员:比天气预报更准

- 北京玉渊潭的望春玉兰在立春后10天冒出毛茸茸的花苞,园艺师据此调整灌溉计划,比看节气表更直观。

- 山东枣庄的蛙类提前结束冬眠,生物学者发现这与地下水温上升有关,两栖动物成了天然的地热监测仪。

- 网友热衷拍摄“立春生物图鉴”:上海静安公园的流浪猫开始褪去厚重冬毛,成都菜市场的折耳根冒出紫红嫩芽。

全球变暖下的节气变形记

- 研究显示近三十年立春物候期平均提前1.2天,南京梅花花期比上世纪80年代早了一周以上。

- 东北农民发现土壤解冻时间提早,不得不调整大棚揭膜日期,否则幼苗会因温差过大夭折。

- 气象主播在节目中调侃:“以前说‘二月春风似剪刀’,现在得改成‘二月暖风像电吹风’。”

当代生活:节气IP的破圈之路

养生经济:从膏方到轻食沙拉

- 药房立春当天阿胶膏销量涨50%,尽管中医专家强调春季宜“省酸增甘”,盲目进补可能适得其反。

- 健身App推出“咬春燃脂计划”,用萝卜蹲、春饼卷腹等动作名称吸引用户,实际是普通HIIT训练换皮。

- 轻食店把五辛盘改良成低卡版本,用橄榄油代替香油,年轻人边吃边发朋友圈:“立春吃草,立Flag不倒。”

文创周边:土味与时尚的混搭

- 故宫文创推出“打春牛”盲盒,Q版春牛戴着墨镜踩滑板,隐藏款是穿宇航服的“太空春牛”。

- 苏州博物馆复刻清代《七十二候图》做成周历,立春三候“东风解冻、蛰虫始振、鱼陟负冰”配上手绘插图。

- 河南某村开发“云鞭春牛”VR体验,戴上头盔就能模拟知县主持祭典,背景音是AI生成的古代雅乐。

节气教育:幼儿园到大学的N种玩法

- 成都某幼儿园让孩子用黏土捏春牛,结果涌现出粉红独角兽牛、变形金刚牛等魔改版本。

- 农业大学开设“节气与农事”直播课,教授在试验田里边测地温边讲解:“别看手机显示20℃,地表下5厘米才3℃呢。”

- 留学生TikTok挑战立春习俗,波兰小哥生啃萝卜被辣出眼泪,美国妹子卷春饼时把馅料洒满桌,播放量破百万。

数字时代的仪式感:虚拟与现实交织

- 蚂蚁森林上线“收集立春能量”活动,导致数百万用户定闹钟凌晨收能量,服务器一度崩溃。

- 情侣们在动森游戏里布置立春岛屿,种满樱花树和萝卜田,NPC村民穿上汉服参加虚拟祭典。

- 元宇宙平台举办24小时立春音乐会,古筝演奏家与电子音乐人同台,背景是不断解冻的冰川数字艺术。

个人记忆:那些与立春有关的小确幸

外婆的萝卜馅饺子

- 她总在立春前夜剁馅到深夜,说“春气得趁新鲜包进去”,其实是因为第二天要赶早市卖菜。

- 我偷偷把饺子边捏成麦穗形状,被她笑骂浪费面皮,转身却把丑饺子单独煮一锅留给我。

- 现在自己包饺子总缺了那股清气,可能因为超市萝卜是冷库储存的,少了霜打后的回甜。

高中教室的“倒春寒”事件

- 2005年立春后全班投票否决关暖气,结果体育课回来发现窗台多肉全冻蔫了。

- 班长用粉笔在黑板上写“今日宜:开窗通风;忌:盲目民主”,被班主任当反面典型念叨了三年。

- 去年同学聚会提起这事,才发现当年冻死的多肉是学霸暗恋女生送的,怪不得他坚持要开窗。

第一次拍立春vlog的翻车现场

- 凌晨五点架相机等日出,结果阴天只拍到灰蒙蒙的天际线,收音麦里全是野狗叫声。

- 学网红用萝卜雕花,切到手后创可贴太显眼,弹幕都在问“主播是不是在拍刑侦剧”。

- 唯一点赞破千的片段是邻居大妈路过镜头大喊:“闺女,秋裤穿好!别学那些要风度不要温度的!”

立春快递箱里的春天

- 网购的云南山樱花树苗总在立春前后送达,三年死了六棵,卖家拉黑前留言:“求您放过植物吧。”

- 朋友寄来景德镇手绘春牛摆件,拆箱时发现牛角摔断一只,用502粘好后反而成了独一无二的设计。

- 去年收到匿名包裹,打开是整箱潍坊风筝,至今不知道哪位好友记着我随口说的“想放蜈蚣风筝”。

当手机跳出“2月4日17:03立春”的提醒时,我放下刚切的萝卜片,推开窗试了试风——还带着点凉,但分明有什么不一样了。楼下的玉兰枝桠上,褐色芽苞正在膨胀,像无数个缩紧的拳头即将舒展。厨房里传来微波炉叮的一声,昨晚的春饼加热好了。