老一辈的人总说,农历七月十四到十六这几天“阴气重”,晚上最好别出门。这种说法虽然听着玄乎,但背后其实藏着代代相传的生存智慧。就像夏夜要挂蚊帐防蚊子,古人用“闭门不出”应对的是另一种看不见的“风险”。

■ 为什么非要把人关在家里?

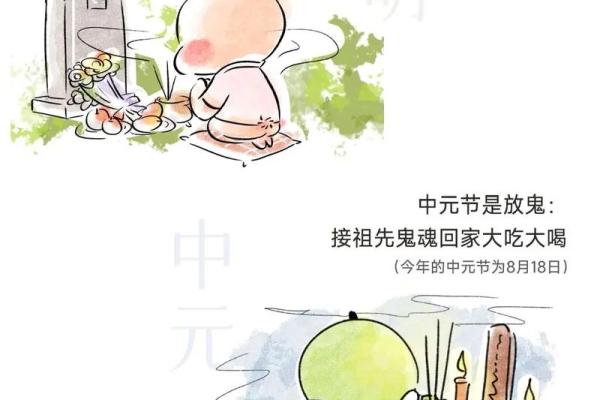

传统观念里,中元节是阴阳两界通道最畅通的时段。

- 从科学角度看,此时正值夏秋交替,古代卫生条件差,夜间活动容易感染疟疾等流行病

- 民间传说中“孤魂野鬼觅食”的意象,对应着现实中流浪动物频繁出没的季节特性

- 农谚“七月半,鬼乱窜”实为提醒:野外作物成熟时,常有野猪毒蛇出没伤人

- 现代人忽视的月光强度变化,在古代意味着夜晚能见度过高,不适合隐藏行踪

■ 那些被妖魔化的日常行为

不能出门的规矩背后,连晾衣服都成了“高危动作”。

- 屋檐下晾晒衣物被视作“给游魂搭桥”,实则是防止露水沾染霉变的土法防潮措施

- “听见有人喊名字别回头”的禁忌,源于古代山野间模仿人声的夜行猛兽

- 烧纸钱要画圈留缺口的讲究,暗合了控制火势蔓延的消防智慧

- 忌穿红衣的传说,映射着鲜血颜色容易刺激野兽攻击的本能警示

■ 当古老禁忌撞上现代霓虹

24小时便利店和网约车正在改写传统禁忌的边界。

- 外卖骑手的黄色头盔成了新一代“护身符”,订单备注栏里开始出现“放门口勿敲门”的都市传说

- 年轻人发明的“电子蜡烛”APP下载量在中元节激增,既保留了仪式感又规避了火灾隐患

- 宠物医院数据显示,七月半前后宠物驱虫预约量上涨300%,现代人把对“不干净东西”的恐惧转移到了跳蚤身上

- 有酒吧推出“孟婆汤特调”,用苦瓜汁兑龙舌兰的魔幻饮品,反而让传统节日成了打卡热点

■ 在信与不信之间找平衡

尊重传统不一定要全盘接受,就像吃粽子不用真的投江。

- 选择在家看恐怖片代替夜游,既满足刺激需求又符合长辈期待

- 用蓝牙音箱循环播放《大悲咒》当背景音乐,老年人觉得安心,年轻人当作冥想白噪音

- 给流浪猫狗定点投喂取代路边烧纸,把“布施游魂”转化为动物保护行动

- 00后发明的“鬼怪主题密室逃脱”,让禁忌文化变成了可体验的文创产品

月光依旧会如期铺满窗台,只是防盗摄像头取代了桃木剑守在门口。当都市夜归人用手机闪光灯照亮楼道时,或许正无意间实践着古老禁忌的现代变体——那道刺破黑暗的光束,何尝不是新时代的“照妖镜”呢?