2025年新车补贴政策的最新风向

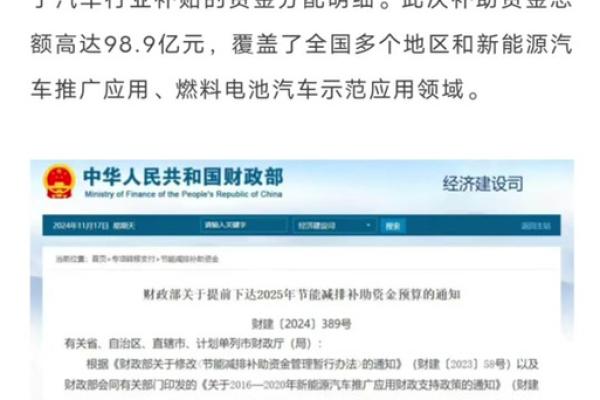

最近,关于2025年新能源车补贴政策的讨论逐渐升温。尽管官方尚未发布最终细则,但从多方释放的信号来看,政策调整的方向已逐渐清晰。新一年的补贴框架大概率会延续“精准扶持”的思路,但具体执行细节将与过去几年有显著差异。以下是目前已知的核心信息梳理与分析。

一、补贴政策的核心变化

从目前透露的信息看,2025年的补贴政策将围绕三个维度展开调整:技术门槛提升、区域差异化支持、消费端与产业端联动。

-

技术门槛的“阶梯式”升级

2025年补贴将更严格地与车辆性能挂钩。例如:- 续航里程标准:纯电车型的最低补贴门槛可能从目前的300公里提升至400公里,且对低温环境下的电池衰减率提出明确要求。

- 智能化配置:搭载L3级及以上自动驾驶功能的车型可能获得额外补贴,推动车企加速高阶智驾技术落地。

-

区域差异化补贴

政策或首次引入“区域系数”概念。例如:- 北方高寒地区对插电混动车型的补贴力度加大,以解决纯电车冬季使用痛点;

- 充电基础设施薄弱的三四线城市,换电车型的补贴比例可能上调5%-8%。

-

产业链协同激励

补贴不再局限于终端购车环节,而是向产业链上游延伸:- 使用国产化率超过90%的电池、电机的车型,补贴金额增加;

- 车企若在偏远地区建设公共充电站,可兑换“碳积分”用于补贴申领额度提升。

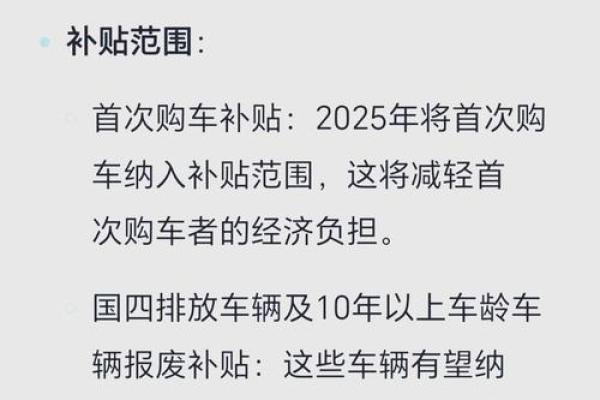

二、消费者端的关键影响

对于普通购车者而言,2025年政策将带来几个直观变化:

-

购车成本的分层波动

- 低续航车型的补贴退坡可能使入门级电动车价格上涨约5%,但高配车型因技术加分项反而可能降价。

- 以一款续航600公里、搭载激光雷达的车型为例,其综合补贴或比2024年增加1.2万元。

-

二手车市场的连锁反应

2025年起,补贴申领或要求车辆绑定首任车主至少5年,否则需退还部分补贴。这一规定可能抑制“薅补贴”转卖行为,但也可能导致二手新能源车估值体系重构。 -

“非货币补贴”的普及

部分城市试点将补贴转化为“使用权福利”,例如:- 赠送充电桩免费安装额度;

- 连续3年赠送高快速路通行费抵扣券。

三、车企与行业的应对策略

政策调整正在倒逼企业调整战略:

-

技术路线的再平衡

- 多家车企被曝推迟低端车型研发,转而加大对800V高压平台、固态电池的投入;

- 插混车型的纯电续航标准可能集体向150公里以上迭代,以争取更高补贴档位。

-

区域市场的精准布局

- 北方省份的4S店开始扩建插混车型库存,部分品牌推出“寒地特供版”车型;

- 换电联盟加速在中小城市布局,某头部品牌计划2025年新增500座县域换电站。

-

商业模式的创新尝试

- 订阅制租车服务兴起,车企通过长期租赁协议满足补贴绑定要求;

- 电池银行模式与补贴挂钩,消费者购买车身可获得更高补贴,电池以租赁方式使用。

四、争议与挑战

新政策框架仍存在多重博弈:

-

技术标准的公平性质疑

有行业组织指出,续航门槛提升可能使小微车企被迫退出市场,形成“技术垄断”。对此,政策制定方或设置2年过渡期,允许旧平台车型逐步退出。 -

地方保护主义的隐忧

区域差异化补贴可能引发新的市场割裂。例如某省份被曝计划对本地车企额外开放“产业配套补贴”,这与全国统一大市场的政策导向存在冲突。

-

补能体系的协同难题

充电桩建设速度能否跟上补贴激励?数据显示,目前三四线城市公共桩车比仅为1:9,远低于1:6的供需平衡线。若配套滞后,部分补贴可能沦为“空中楼阁”。

五、未来的可能性延伸

2025年政策很可能是新能源车补贴时代的“转折年”:

-

从“普补”到“精补”的深化

补贴可能进一步细分至具体技术模块。例如:- 钠离子电池车型单独设立补贴池;

- 车网互动功能按放电量给予年度奖励。

-

碳足迹管理的介入

欧盟已拟议将产品碳足迹作为市场准入条件,国内补贴政策或同步引入碳排放核算。使用绿电生产的车型可能获得5%额外补贴。 -

保险与金融的联动创新

试点地区或推出“补贴+保险”套餐,例如购买指定车型可享3年电池衰减险补贴。

写在最后

当前流出的政策草案尚未最终定稿,但已释放出明确信号:新能源车补贴正在从“规模驱动”转向“质量驱动”。对于消费者,需要更理性地权衡技术先进性与实际需求;对于行业,则意味着新一轮淘汰赛的哨声已然吹响。2024年底的中央经济工作会议或将揭晓更多细节,这场牵动整个汽车产业的变革,注定持续搅动市场格局。