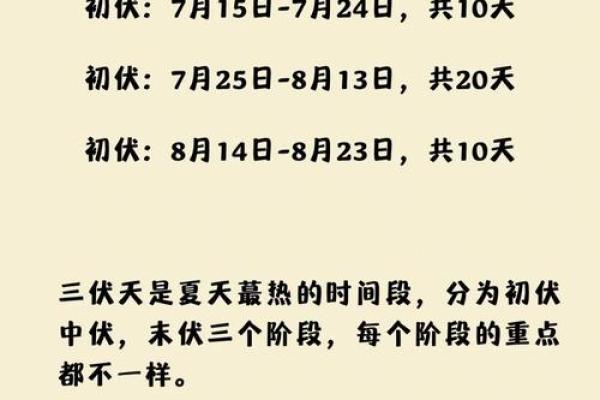

2019年的三伏天时间表

三伏天的基本概念

三伏天是一年中最热的一段时间,分为初伏、中伏和末伏。它的日期由农历中的“庚日”决定,具体规则是:夏至后的第三个庚日为初伏起点,第四个庚日进入中伏,而立秋后的第一个庚日则开启末伏。2019年的夏至是6月21日,立秋是8月8日,结合干支历法推算:

- 初伏:7月12日至7月21日,共10天

- 中伏:7月22日至8月10日,共20天

- 末伏:8月11日至8月20日,共10天

为什么中伏最长?

中伏的时长通常在10天或20天之间浮动,具体取决于夏至到立秋之间出现的庚日数量。2019年的中伏刚好跨越了两次庚日,因此延长到20天。这种“加长版”中伏意味着高温天气会更持久,对怕热的人来说无疑是个“噩耗”。

三伏天的“热力分布”

初伏:热浪初显的试探期

初伏虽然只有10天,但它的出现标志着暑热正式登场。这段时间的特点是:

- 湿度逐渐攀升:空气里的水分开始增多,南方地区可能提前进入“蒸笼模式”。

- 昼夜温差缩小:夜晚的温度不再像初夏那样宜人,风扇和空调逐渐成为必需品。

- 身体适应期:很多人会在这段时间出现食欲下降、疲劳感增强的情况,俗称“苦夏”。

中伏:高温巅峰的持久战

中伏的20天堪称三伏天的“主力部队”,热力值拉满:

- 极端高温频发:多地可能突破40℃,柏油马路烫到能煎鸡蛋的段子绝非虚构。

- 雷阵雨“打游击”:午后突如其来的暴雨虽然短暂降温,但雨后的闷热感反而更让人窒息。

- 健康问题集中爆发:中暑、肠胃炎、空调病等病例明显增加,医院急诊室常常人满为患。

末伏:余威犹存的收尾阶段

末伏虽然带着“秋”的名头,但实际体感依然炎热:

- “秋老虎”发威:白天阳光依旧毒辣,但早晚开始有了一丝凉意,北方地区尤其明显。

- 农作物关键期:农民忙着给水稻、棉花等作物补水,田间地头一片繁忙景象。

- 养生重点转移:从单纯防暑转向“润燥”,银耳汤、梨子等润肺食物逐渐登上餐桌。

三伏天的传统智慧

饮食:老祖宗的“解暑密码”

民间应对三伏天的食谱充满巧思:

- “头伏饺子二伏面”:饺子象征“元宝藏福”,面条寓意“长长久久”,既补充体力又讨个吉利。

- 绿豆汤的江湖地位:煮到开花的老绿豆汤清热解毒,冰镇后喝一碗,瞬间感觉续命成功。

- 生姜的逆袭:看似火上浇油的“姜枣茶”,其实是利用生姜发汗驱寒,帮助排出体内湿气。

生活习惯:细节里的生存哲学

古人没有空调,但自有一套降温策略:

- 竹席与凉枕:用天然材料制成的卧具透气吸汗,半夜热醒时翻个面又能继续睡。

- “避午”文化:中午12点到3点尽量不出门,茶馆听书、树下乘凉成了社交日常。

- 草药驱蚊香囊:艾叶、薄荷、藿香等药材缝进布袋,既防蚊虫又提神醒脑。

现代人的三伏天生存指南

空调使用:冷与热的平衡术

当代人离不开空调,但如何用得健康有讲究:

- 26℃法则:室内外温差控制在8℃以内,避免进出房间时血管“过山车式”收缩扩张。

- 定时通风:每开3小时空调就开窗换气15分钟,防止二氧化碳浓度过高引发头晕。

- 加湿小技巧:放盆水或湿毛巾在空调房里,能缓解皮肤干燥、眼睛酸涩的问题。

防晒的“全副武装”

紫外线在三伏天达到年度峰值,防护措施要升级:

- 物理防晒优先:宽檐帽+防晒衣的组合比单纯涂霜更靠谱,尤其适合敏感肌人群。

- 防晒霜补涂时间表:户外每2小时补一次,出汗或游泳后立刻补涂,别心疼用量。

- 晒后修复急救包:冷藏的芦荟胶、补水面膜、舒缓喷雾能快速安抚发红的皮肤。

三伏天里的“冷思考”

高温经济的热与冷

极端天气催生特殊商机:

- 外卖骑手的高温补贴:平台推出“极端天气加价”功能,但用户是否买账成了新问题。

- 防晒用品销量暴涨:某电商平台数据显示,防晒袖套销量同比激增300%,颜色越奇葩越受欢迎。

- 电影院成避暑胜地:下午场次上座率提高40%,爆米花搭配冷气成为新型“续命套餐”。

情绪管理:别让天气“点燃”脾气

持续高温容易引发“情绪中暑”:

- 办公室冷气争夺战:怕冷的同事和怕热的同事如何和平共处?建议备条空调毯当“和解道具”。

- 路怒症高发期:等红灯时关掉空调省油?不如开着冷气听相声,保持心态平和更重要。

- 家庭矛盾触发器:空调温度调高一度还是低一度?装个智能温控器让数据说话最公平。

从传统节气到现代生活,三伏天始终考验着人们的智慧与韧性。无论是捧着一碗冰镇酸梅汤看云卷云舒,还是躲在空调房里刷手机等日落,对抗酷暑的方式在变,但对美好生活的期待始终如一。毕竟,熬过了三伏天,秋天的第一杯奶茶还会远吗?