清明时节的传承与新生

节气与节日的双重身份

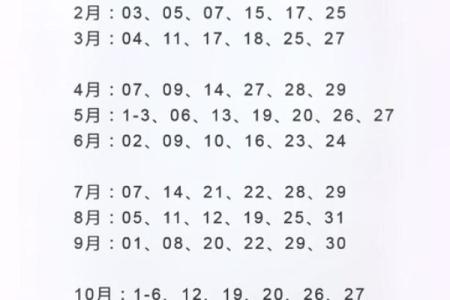

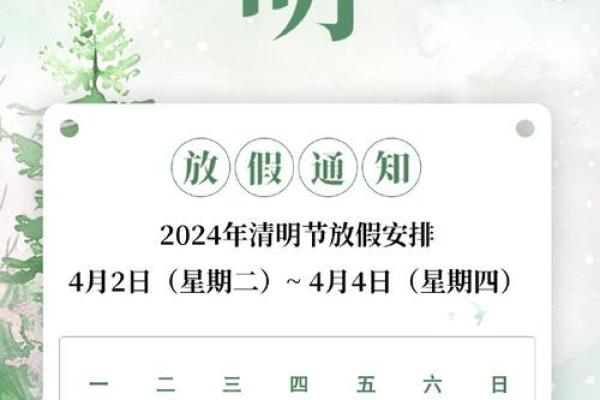

每年公历4月5日前后,当太阳到达黄经15度时,清明节气如约而至。这个特殊的时间节点既是自然节令更替的标记,又承载着深厚的人文内涵。以2024年为例,清明准确时间为4月4日15时03分,但多数年份仍集中在4月5日前后。这种时间波动源于地球公转周期与历法计算的细微差异,却从未影响人们对这个特殊日子的重视。

二十四节气中,清明是唯一兼具节令与节日双重属性的特殊存在。作为节气,它标志着仲春与暮春的交接,气温回暖、降水增多,正是春耕播种的关键期。作为节日,它承载着慎终追远的文化基因,形成了祭扫追思与踏青郊游并行的独特传统。

千年习俗的现代演绎

追思与自然的和谐共生

- 扫墓祭祖:清晨的露珠还未消散,家家户户便带着时令鲜花、青团糕点前往先人安息之地。现代城市中,网络祭扫、代客扫墓等新形式正悄然兴起,但擦拭墓碑、摆放供品的传统仪式依然延续

- 踏青迎春:祭扫结束后,人们习惯在郊外停留,放纸鸢、荡秋千、戴柳环。北京玉渊潭的樱花、杭州西湖的垂柳、广州白云山的杜鹃,都成为当代人亲近自然的天然舞台

- 食俗密码:青团的碧绿源自艾草汁,江南地区讲究"清明螺赛肥鹅",北方则有撒子、馓子等油炸面食。这些时令美食不仅是味觉记忆,更是地域文化的活态传承

农事智慧与生活哲学

清明三候"桐始华、田鼠化鴽、虹始见"的物候特征,指导着传统农耕:

- 华北地区开始播种棉花

- 长江流域进入早稻插秧期

- 茶农抢摘明前茶的黄金时段

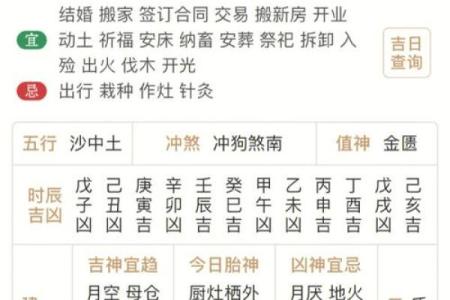

| 日期 | 宜 | 忌 |

|---|---|---|

| 4月5日 | 扫墓、植树、修整庭院 | 动土、迁居 |

| 4月6日 | 踏青、放风筝、野餐 | 争吵、借贷 |

养生智慧与自然节律

春阳初盛的清明时节,中医强调"养肝护脾"的养生原则:

- 饮食调节:适量食用荠菜、香椿等时令野菜,避免过量摄入竹笋等发物

- 起居规律:晨练时间不宜早于日出,保证7小时优质睡眠

- 情绪管理:通过茶道、书法等静态活动平衡祭扫带来的感伤情绪

现代医学研究证实,扫墓时的适度悲伤有助于心理压力释放,踏青活动可提升血清素水平。这种传统习俗暗合着身心调节的科学机理。

文化基因的当代表达

在城市公墓推行鲜花祭扫、生态葬法的年轻人创造出新的纪念方式:

- 短视频平台的"云追思"话题累计播放超50亿次

- 文创品牌推出清明主题汉服走秀活动

- 高校开设生命教育课程,将传统孝道转化为生命观教育

这些创新实践并非对传统的背离,而是文化基因在数字时代的自然进化。就像柳枝插土即活的特性,清明文化始终保持着强大的再生能力。

时空交织的精神家园

清明节俗的持久生命力,源于其对根本问题的持续回应:如何面对生死命题,如何处理人与自然的关系。当城市青年在共享单车筐里插着柳枝骑行,当海外游子通过视频连线参与家族祭扫,这些场景都在证明,传统文化正在与当代生活达成新的默契。

这种文化传承不是简单的复制粘贴,而像清明时节的春雨,既保持着水分子的本质,又根据环境变幻出细雨、薄雾、朝露等不同形态。在急速变迁的时代,清明犹如文化基因的稳定器,提醒着忙碌的现代人:追思过去与拥抱新生,从来都不是对立的选择。