清明前夕的雨丝裹着春寒,街角花店的黄白菊束堆叠成山,空气里浮动着檀香与纸钱特有的气息。小区公告栏新贴出的"错峰祭扫通知"与手机里家族群跳动的"扫墓吉时表"形成微妙对照——人们正试图在传统习俗与现代秩序间寻找平衡点。2021年的清明节注定特殊,当防疫常态化遇见千年祭祀文化,这场关于生死对话的仪式将如何展开?

一、春分后的第15个昼夜

2021年清明正日落在4月4日,农历二月廿三。气象台预报的晴好天气给扫墓者带来宽慰,但各墓园入口增设的体温监测通道提醒着疫情尚未消散。不同于往年清明假期固定安排,这年因调休形成的"3天小长假"让祭祀时间窗口显得更为紧凑。某市殡葬管理处数据显示,预约系统开放首日,凤凰山公墓上午时段的名额在37秒内被抢空。

墓园管理者在香炉区架起透明挡板,将焚烧区划分为网格状独立单元。工作人员手持扩音器循环播放:"建议祭扫时间控制在20分钟内"。这种现代管理方式与传统祭祀形成有趣映照——古时扫墓讲究"辰时动身,巳时归家"的时辰讲究,如今则演变为精确到分钟的时间卡点。

二、阴阳历法中的时空密码

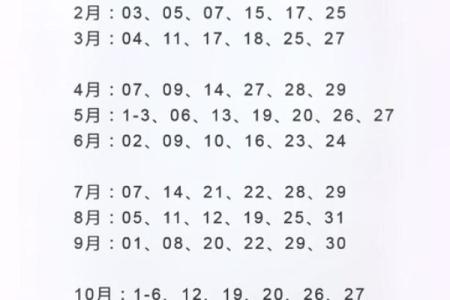

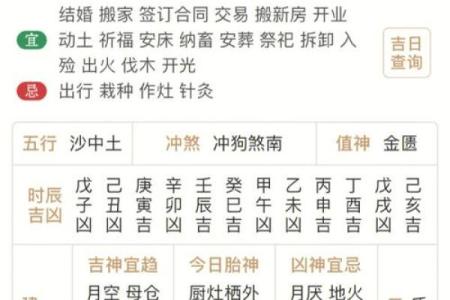

在民间择吉体系中,清明扫墓需避开"月破"与"五黄煞"。2021年清明期间,4月2日犯月破,当日天干辛金克地支卯木,五行失衡;4月5日则逢五黄煞临东北方。有经验的司仪会建议主家提前准备六枚乾隆通宝,用红布包裹置于祭品篮底,取"镇煞纳吉"之意。

值得注意的特殊日期是4月11日,这天既是"天德合日"又是"月空日",形成"吉凶参半"的复杂格局。命理师王师傅在直播中提醒:"属马者此日不宜动土修坟,但生肖猴、龙者若选巳时祭扫,反能催旺流年运势。"这种传统智慧与现代传播方式的结合,让择吉文化在年轻群体中意外走红。

三、香烛纸马里的科技元素

某电商平台数据显示,2021年清明前两周,"电子香烛"销量同比激增230%。这些LED灯具模拟出摇曳烛光效果,内置芯片可循环播放《往生咒》。更精巧的款式甚至能通过手机APP调节明暗,设置自动关闭时间——科技正在重塑祭祀的具象形态。

代客扫墓服务出现"高端定制化"趋势。除传统的擦拭墓碑、敬献鲜花等基础服务外,新增的AR投影技术可将逝者影像投射在特定位置。广州某礼仪公司推出的"全息追思"套餐,定价8888元仍供不应求。这种虚实交融的祭扫方式,引发关于"仪式感本质"的激烈讨论。

四、青团里的文化基因

老字号糕饼店推出"减糖青团"的网红店正在实验"麻辣小龙虾""芥末三文鱼"等猎奇口味。这种创新与传统碰撞的现象,恰似当代人对待清明文化的态度——既渴望保持文化根脉,又难以抗拒现代解构。非物质文化遗产传承人李阿婆看着徒弟用3D打印模具制作艾草糕饼,轻声感叹:"以前讲究'手揉七七四十九下',现在机器转两圈就成型。"

更具象征意义的变化发生在祭品领域。纸扎铺里出现新能源车模型、电竞手机甚至太空舱等现代物件,香港某纸扎艺人制作的"比特币钱包"一度成为社交媒体热门话题。这些带着幽默感的创新,模糊了悼亡与戏谑的边界,却也映射出生者对另一个世界的浪漫想象。

清明薄雾中,无人机盘旋在墓园上空实时监测人流,二维码墓碑在阳光下泛着冷光。穿汉服的少女用蓝牙耳机听着往生咒经文,戴老花镜的爷爷认真比对黄历上的吉凶时辰。当AR技术重现祖先画像的瞬间,燃烧的纸钱灰烬与电子蜡烛的光晕交织成奇异的星火——这或许正是传统文化在现代社会的真实样态:既非顽固守旧,也不全然颠覆,而是在解构与重构中孕育新生。