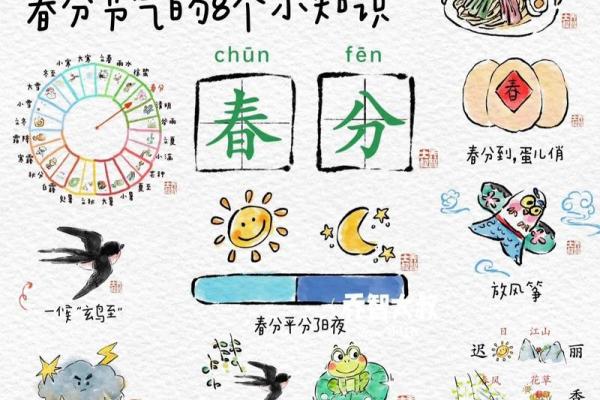

春分那天,你如果站在地球赤道上,会发现头顶的太阳像个精准的裁判,把白天和黑夜切成完全相等的两块。这时候,许多人会盯着日历上的“分”字琢磨:这个“分”究竟是在分什么?是分蛋糕一样把季节切开,还是像分班那样给自然划出界限?其实答案比想象中更有意思——这个字背后藏着古人观察世界的智慧,也藏着现代人依然需要的生存哲学。

- 甲骨文里的那把刀,劈出了时间的公平

三千多年前的商朝人用刀在龟甲上刻“分”字时,画的是用刀刃把物体劈开的场景。这个动作本身带着强烈的“均等”意味,就像妈妈把最后一块月饼掰成两半,确保两个孩子都不闹脾气。当这个字被用在节气名称里,古人其实在说:“瞧,今天开始,白天和黑夜谁也不欺负谁了。”他们甚至用日晷反复验证过,春分这天的确能看见太阳从正起,在正西落下,像走平衡木一样精准。

- 太阳的数学课:赤道线上的等式

现代天文学告诉我们,春分时太阳直射点正好踩在地球腰间的赤道线上。这时候地球自转轴和公转轨道形成完美直角,北半球和南半球收到的阳光像超市买一赠一的促销品一样对等。如果你在春分正午竖根竹竿,会发现影子短得几乎看不见——这是太阳在提醒人类:“今天我的光线可是垂直发放的。”这种天文现象引发的不仅是昼夜平分,更是全球气候重新洗牌的开端。

- 老祖宗的平衡术:不只是看天吃饭

《月令七十二候集解》里说春分“阴阳相半”,听起来像在讲玄学,其实藏着实用主义。农谚里“春分麦起身,一刻值千金”可不是随便说的。这时候冬小麦开始拔节,江南早稻要播种,北方的果园得忙着嫁接。古人发现,只有在昼夜平衡的这段时间里,作物生长能抓住最佳节奏——就像现在人赶高铁,错过了这班车,全年收成可能就要改签。

- 燕子裁判的运动会

古代物候观察者给春分安排了三个“比赛项目”:初候玄鸟至,二候雷乃发声,三候始电。从燕子的迁徙到春雷的炸响,这些自然现象都在印证着阴阳平衡的状态。有意思的是,燕子被当作重要裁判——它们每年秋分南飞,春分北归,翅膀扇动的轨迹恰好画出了地球公转的对称轴。这种生物钟般的精准,让人类发明的机械表都相形见绌。

- 现代人的新“春分焦虑”

如今看天气预报比看日晷方便得多,但春分的“分”字反而有了新烦恼。社交媒体上开始流行“春分竖蛋挑战”,办公室里讨论着“春困怎么破”,养生的在说“要平衡膳食”,健身的喊着“要增肌减脂”。这些看似热闹的讨论,其实都在不自觉地回应着古老节气传递的平衡哲学——毕竟,在天天加班的打工人眼里,能准点下班的日子,可不就是现代版的“昼夜平分”?

当春分那天的夕阳把最后一丝光线公平地撒向大地时,或许我们应该暂时放下手机,感受这份来自宇宙的公平馈赠。毕竟,在充满不确定性的世界里,知道每年总有这么一天昼夜完全对等,就像知道再忙的生活也该有杯咖啡时间——这种确定性本身,就是最好的安慰剂。

![2月理发吉日查询-[黄道吉日]](/uploads/20250406/thumb_500_300_67f1d357adf7d.jpg)