▍「面目全非」的生肖原型溯源

在十二生肖中,「面目全非」的隐喻常与「鼠」相关联。考古文献《云梦秦简》记载,鼠因偷食神农谷种导致天罚,被雷神劈毁容貌,仅留尖嘴长尾之态。民间剪纸艺术中,鼠的形象常以残破面具覆盖面部,暗示其「毁容」的传说渊源。这一符号化特征,成为鼠区别于其他生肖的核心标识。

▍文化符号:从神话到现实的撕裂感

◉ 神话层:鼠的「毁容」象征秩序颠覆

《山海经》提及鼠精「獾貐」因触怒女娲,被剥离人形特征,仅保留兽类轮廓。此神话投射到生肖体系,暗示鼠代表「规则破坏者」——其「面目全非」的本质,实为对原有社会结构的撕裂与重组。

◉ 现实层:鼠类的生物性隐喻

啮齿类动物门齿的无限生长特性,导致其面部骨骼持续变形。这一生物学现象,恰与「面目全非」的动态过程契合。进化论视角下,鼠的面部变化能力成为其在恶劣环境中存活的「生存面具」。

▍哲学解构:异化与重生的双重辩证

面目全非指数:🐭🐭🐭🐭▯

鼠的「毁容」并非退化,而是进化策略。庄子《齐物论》中「形残而神全」的命题,在鼠的生肖属性中具象化:当其他动物依赖固定外形获取身份认鼠通过「主动异化」突破表象束缚。

◈ 案例佐证:

- 商代青铜器「子鼠尊」以断裂鼻梁造型呈现,暗喻「破而后立」;

- 《淮南子》记载鼠能「夜化人形」,揭示其「面目可变」的神性本质;

- 现代基因学研究显示,家鼠的FACE1基因存在高频突变,远超其他哺乳动物。

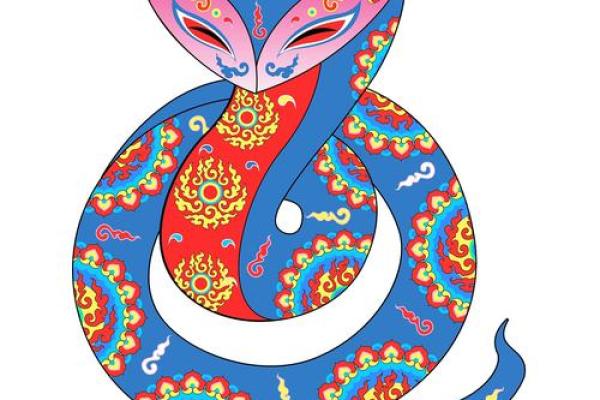

▍艺术重构:破碎美学中的生肖图腾

当代艺术家蔡国强曾以爆破鼠形宣纸,创作《生肖·残相》系列。爆炸产生的焦黑裂痕,恰与「面目全非」形成美学共振——鼠的「不完整性」在此升华为「动态身份」的隐喻:真正的存在,无需固守单一形态。