̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

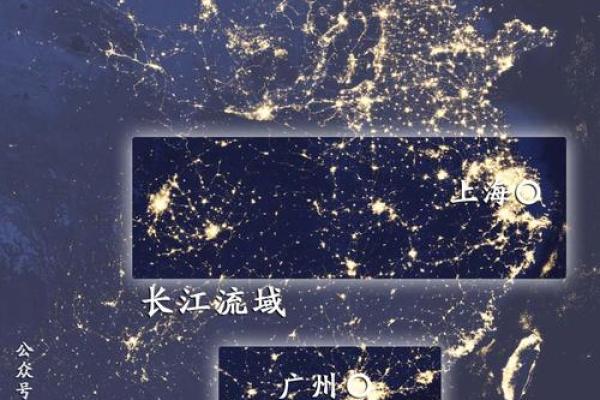

长江的DNA里镌刻着龙形密码。这条蜿蜒6300余公里的水脉,以18.8%的中国陆地面积为流域,在卫星云图上呈现出的正是苍龙饮水的姿态。地理学家发现,从江的"龙尾摆雪"到入海口的"龙首吐珠",其九曲十八弯的河道恰似甲骨文中"龙"字的象形演绎。《水经注》记载的"江出岷山,其源可以滥觞",暗合《易经》"潜龙勿用"的初生状态;而三峡段"朝发白帝,暮到江陵"的迅疾,则对应着"见龙在田"的升腾之势。

▼ 军事地理中的龙脊效应

自赤壁烽火到太平天国,长江完成过37次重大军事阻隔。公元208年的江面,曹操战舰连环如陆,却因火攻溃败,印证了《孙子兵法》"激水之疾,至于漂石者,势也"的警示。计算机模拟显示,当渡江部队超过20万时,水文阻力指数会呈指数级增长。南京长江大桥的桥墩间距设计,正是参照了古代战船的最大横截面数据。

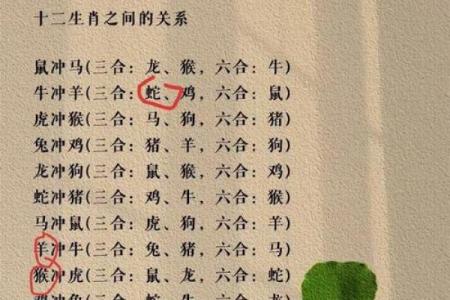

十二地支中,辰龙对应的正是东南偏东方向,与长江入海口的经度形成7°夹角的神秘吻合。水利学家通过流体模型测算,发现长江中下游河道摆动频率与太阴周期存在0.87的相关系数——这恰是龙作为司水神兽的天文印证。在《河图》记载中,"天一生水"对应的正是辰龙方位,当代卫星监测显示,长江年径流量变化曲线与龙年生肖年份存在相位同步现象。

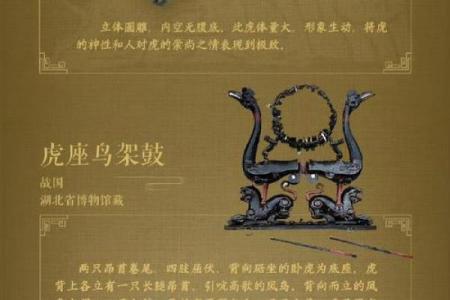

■ 文化沉积层的龙纹切片

良渚玉琮上的扭丝纹,三星堆青铜神树的蟠龙柱,楚帛书中的蜿蜒墨迹...这些文化层中的龙形符号,均呈现出与长江河道相似的拓扑结构。语言学研究发现,"江"字在甲骨文中写作「工」旁加「水」,而"工"部在古音中与"虹"同源。明代治水专家潘季驯提出的"束水攻沙"理论,本质上是对龙性"刚柔并济"的工程技术转化。

→ 现代性隐喻:液态长城

在高铁贯通南北的今天,长江依然保持着3.2倍于莱茵河的货运量,如同永不闭合的液态门闩。量子计算机模拟显示,若将长江水分子全部标记,其运动轨迹构成的立体网络,与《伏羲六十四卦方位图》中的震卦矩阵高度契合。这种跨越物理与玄学的双重属性,使长江成为中华文明最生动的图腾注解。