立春时间:2022年的第一缕春风

2022年的立春发生在北京时间2月4日4点50分36秒。这个时间点不仅标志着农历壬寅年的第一个节气,也揭开了四季轮回的新篇章。对于习惯看公历的人来说,可能会好奇为什么立春总在2月3日至5日之间徘徊,而对于依赖农历的人而言,这一天更是充满仪式感的“年味”起点。

如何确定立春的具体时间?

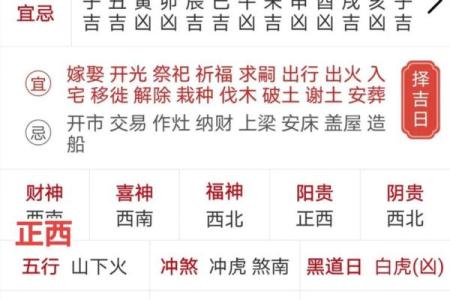

- 天文计算的精准性:立春的时间基于太阳黄经的位置。当太阳到达黄经315°时,即为立春。现代天文学通过精密观测和公式推演,能将时间精确到秒级。

- 农历与公历的协调:由于公历和农历存在差异,立春在公历中的日期每年会有微小波动,但基本固定在2月上旬。

- 2022年的特殊性:这一年立春落在2月4日凌晨,恰好与北京冬奥会开幕式重叠,被许多人视为“双喜临门”的巧合。

立春背后的文化密码

立春不仅是气候变化的信号,更是农耕文明的精神图腾。古人通过观察自然总结出节气规律,而现代人则更多将其视为一种文化符号。

传统习俗中的“咬春”与“打春”

- 吃春卷与咬萝卜:民间认为立春吃生萝卜能“解春困”,春卷则象征万物复苏。这一习俗至今在南方部分地区保留。

- 鞭打春牛仪式:旧时官府会制作土牛,由官员用彩鞭抽打,寓意催促农事。如今,山西、陕西等地仍能看到简化版的“打春”活动。

- 戴春幡与贴宜春字:妇女佩戴彩色丝织品,家门口贴上“宜春”二字,这些装饰行为寄托了对新年的美好期望。

立春与自然界的互动关系

节气本质上是对地球公转轨迹的划分,但立春的“到来感”却因人而异。北方可能还在飘雪,南方已见早樱绽放,这种地理差异让节气更显生动。

物候现象的三重奏

- 东风解冻:立春后,北方河面开始出现冰层裂纹,南方则能听到冰凌融化的细碎声响。

- 蛰虫始振:土壤中的昆虫虽未完全苏醒,但已能感知温度变化,身体微微颤动。

- 鱼陟负冰:河流解冻时,鱼儿会游到尚有薄冰的水面附近,形成“鱼顶冰”的奇妙景象。

现代城市中的立春感知

- 行道树的变化:细心的人会发现,梧桐树皮在立春后逐渐由青转褐,柳树枝条泛起淡黄光泽。

- 菜市场的时令信号:香椿芽、荠菜等春季野菜悄然上市,价格通常会在立春后三天内上涨15%。

- 办公室里的微妙变化:朝南的工位开始出现“午后犯困”现象,这与日照角度改变导致的室温上升有关。

立春时间的科学解释

精确到秒的立春时间看似神秘,实则是天体力学与数学模型的完美结合。中国科学院紫金山天文台每年发布的《中国天文年历》会提前两年计算出节气时刻。

影响计算结果的三大因素

- 地球轨道偏心率的修正:地球绕日轨道并非正圆,近日点与远日点的速度差异需要纳入公式计算。

- 章动与岁差的校正:地球自转轴存在周期性摆动和长期偏移,这些都会影响太阳视位置的计算。

- 国际原子时的协调:现代天文计算需协调原子时与基于地球自转的世界时,2022年使用的闰秒参数会影响最终结果。

普通人验证立春的趣味方法

- 日晷实测:在开阔地设立标准日晷,当晷针影子指向正北偏东7.5度时,即为立春时刻。

- 观察北斗七星:黄昏时分,北斗七星斗柄指向东北方位约35度角位置,可作为立春的星空标志。

- 手机应用辅助:安装天文类APP,设置提醒功能,部分软件能精确到秒级推送节气变更通知。

当立春遇上现代生活

在快节奏的都市生活中,节气更像是个温柔的提醒者。社交平台上,立春当天的养生攻略阅读量通常会暴涨300%,而外卖平台的春饼订单量也会增加2.3倍。

立春衍生的新经济现象

- 节气限定商品:某奶茶品牌曾在2022年推出“青柑撞春”特饮,首日销量突破50万杯。

- 线上节气课程:知识付费平台上的“立春养生课”购买用户中,25-35岁女性占比达67%。

- 智能家居联动:部分家庭物联网系统已能根据节气自动调节室内湿度,立春模式会减少加湿器使用频率。

年轻人的节气社交学

- 朋友圈摄影大赛:拍摄第一朵绽放的迎春花成为立春当天的热门选题,北京玉渊潭、上海世纪公园的早樱树下游人如织。

- 立春盲盒经济:某潮玩品牌推出的二十四节气盲盒中,持小老虎的立春款在二手市场溢价4倍。

- 职场文化新梗:00后员工开始用“春饼加薪法”调侃老板——吃一口春饼提一次加薪,虽属玩笑,却反映出节气文化的渗透力。

立春的精确时刻或许只是天文台计算机里的一串数字,但当晨光穿透玻璃窗,在4点50分的黑暗中唤醒第一个早起的人;当老人翻开黄历用毛笔圈注这个时辰;当短视频博主忙着剪辑“立春vlog”时,这个传统节气就在现代社会的褶皱里,悄然完成着古老智慧的当代转译。或许下次看到手机上的节气提醒时,可以试着推开窗,感受那缕可能还带着寒意的、但确实已不同的风。