二月廿七是二十四节气中的清明,其具体交节时间为当日15时03分。这一刻,太阳行至黄经15度,天地间阴阳二气流转至新的平衡点。民间将此时视为"天地清朗、万物明净"的吉时,人们常在这一天通过踏青、祭祖等仪式,寄托对生命轮回的敬畏与对家族福泽的祈愿。

一、清明时令的精确刻度

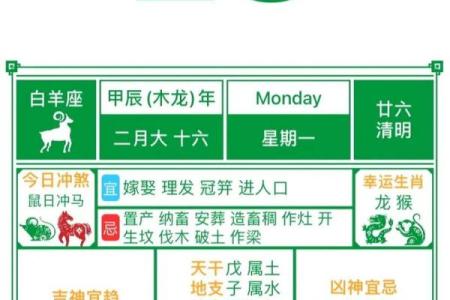

清明作为唯一兼具节气与节日双重属性的特殊时间节点,其精准时刻由古代天文观测体系与现代天文学共同确定。古人通过圭表测影法,发现当正午日影长度缩短至特定刻度时,万物进入"气清景明"的状态。2024年的清明时刻定格在15时03分,这个时间点既传承了《授时历》中"候气之法"的智慧,又结合了现代原子钟的毫秒级校准。

在农耕文明体系中,这个时刻具有特殊指导意义。长江流域的茶农会依据精确节气时刻采制明前茶,认为此时采摘的茶叶凝聚着"天地初醒"的精华;黄河流域的农人则观察此时土壤温度,确定春玉米的最佳播种期。这种将抽象时刻转化为具象生产指令的文化基因,正是华夏文明"道法自然"的生动体现。

二、时间流转中的吉祥意象

清明恰逢仲春与暮春之交,其时间坐标承载着多重祥瑞寓意。在江南地区,此时被称作"柳线穿珠"时节,细雨中垂柳新芽与晶莹水珠构成的动态画卷,被视为"生机穿珠链,福泽连绵长"的吉兆。北方则流传"清明三白"的谚语,指榆钱白、梨花开、荞麦花盛放形成的三重白色景观,象征"天地铺素锦,瑞气满乾坤"。

这个时间节点还暗合传统数术中的吉时选择规律。根据《协纪辨方书》记载,清明交节后的第一个辰时为"青龙抬头"吉时,适合举行修坟、立碑等仪式;午时则对应"金匮"时辰,民间多选此时间段进行祓禊,认为能最大程度吸纳天地清气。

三、跨节俗的时间叠合

清明在历史长河中与寒食、上巳等节日形成文化叠合,造就了独特的时间记忆场域。山西地区至今保留着"前三后四"的时间框架,即从清明前三天开始准备寒食冷餐,至清明后四日结束祭扫,这种七日周期恰好对应北斗七星的运转规律。在岭南客家族群中,清明当日下午申时举行的"挂纸"仪式,既要符合节气交节时刻,又要兼顾客家先民南迁途中形成的"申时敬祖"传统。

这种时间叠合现象在少数民族文化中也有鲜明体现。壮族"三月三"歌圩与清明踏青习俗交融,形成"辰时扫墓、午时对歌"的独特时间安排;苗族将清明次日定为"采青节",认为此时采集的草药具有"承清明露水,聚祛病灵力"。不同民族对同一时间节点的差异化诠释,构建出多元共生的文化景观。

四、现代时空中的仪式重构

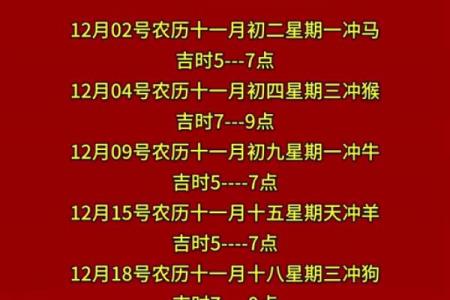

在城镇化进程中,清明的时间意义正在发生创造性转化。京津冀地区出现的"晨光祭扫"新风尚,将祭祖时间提前至卯时,既避开交通高峰,又契合"沐朝阳之气,接先祖福荫"的传统观念。长三角城市群推行的"错峰祭扫"制度,本质上是对古老节气文化的现代化调适,通过延长清明仪式的"时间带宽",维系文化记忆的连续性。

科技发展催生出新的时间仪式。虚拟祭扫平台设置的"数字供桌"自动在清明交节时刻点亮电子烛台,区块链技术让"时间胶囊"中的家族记忆在特定时刻解密。这些创新实践并非对传统的背离,而是以数字化的方式延续着"慎终追远"的文化内核,使清明的时间意义在赛博空间中获得新生。

昼夜平分的春分过后,天地间升腾的阳气在清明时刻达到新的平衡点。这个承载着生命哲思与文化记忆的时间坐标,如同永不停歇的沙漏,既标记着草木枯荣的自然节律,又串联起过去与未来的情感纽带。当2024年的清明钟声在15时03分敲响,无数家庭将在同一片星空下,以不同的方式续写这个古老节日的时间叙事。