清明时节总带着细雨,空气里弥漫着泥土与艾草的清香。人们在这一天习惯性地整理祖先的墓碑,擦拭石碑上的尘埃。但2021年的4月4日,许多人握着香烛站在祖坟前时,或许会想起手机上弹出的黄历提醒:“忌动土”“五黄煞在东南”——这些符号化的警示像悬在头顶的细线,让原本庄重的仪式多了几分犹豫。当现代生活的精密时间表遇上流传千年的择吉体系,扫墓这件寻常事背后,竟藏着天地人之间的微妙平衡。

一、黄历密码里的清明真相

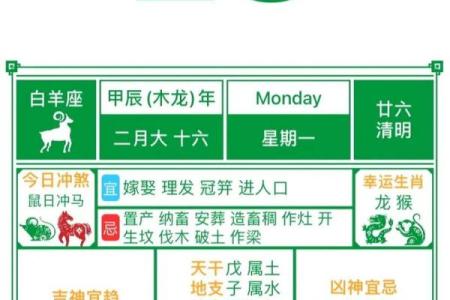

翻开2021年清明当天的黄历,宜祭扫的标识旁标注着“天德合日”。这种特殊吉日源自古代星象学,天德星被认为是化解灾厄的福星,其运行轨迹与月德星交汇时形成的能量场,被认为最适宜进行缅怀先人的活动。择吉师会特别注意当天的干支组合“辛卯”,在五行中对应金木相生格局,金气收敛肃穆,木气象征生命延续,恰与扫墓时追思过往、传承血脉的内涵形成奇妙呼应。

但吉日并非绝对完美。清明当天东南方位标注着五黄煞的警示符号,这是九宫飞星中最凶险的灾星方位。有经验的老人会在祭扫时避开这个方向整理墓区,或在东南角埋下三枚铜钱化解煞气。择吉传统中的“趋吉避凶”智慧在此显现:既抓住天时之利,又通过空间调整规避潜在风险。

生肖属龙者在这天需要格外谨慎。黄历明确标注“戌日冲龙”,辰戌相冲的磁场可能引发情绪波动。有位属龙的茶商分享,他特意选择提前三天祭扫,“那天擦拭父亲墓碑时,风突然卷走三支香,后来才知当日冲煞”。这种个体化避讳体现着择吉文化因人而异的灵活性。

二、阴阳平衡的现代演绎

清明作为春季第五个节气,正处于自然界阴阳转换的敏感节点。2021年清明恰逢望日后第三天,月相从圆满转向亏缺,这种天象在择吉体系中暗示着“由盛转稳”的能量状态。某位民俗研究者记录到,当天上午十时的祭扫高峰段,多地墓园出现鸟群盘旋现象,与传统记载中“辰时见羽旋为吉兆”的说法形成有趣印证。

现代气象数据为古老智慧提供了新注解。查阅2021年4月4日的天气记录,华北地区普遍细雨转晴,长三角阴云中透出阳光,这种“雨过天青”的天气模式暗合“阴阳调和”的吉日特征。广东某家族在扫墓时遇到阵雨,族中长者立即暂停仪式,待云开雾散后才继续焚香——他们相信这是天地给出的自然时间表。

年轻群体创造出新的平衡方式。上海白领小陈在扫墓当天佩戴黑曜石手串,既遵循“金生水”的五行原则,又符合现代审美。成都某墓园推出“错峰扫墓指南”,将传统时辰观念转化为现代时间管理,建议不同生肖选择不同时段入园,有效缓解了人流压力。

三、禁忌背后的生活哲学

五黄煞的现代解读颇具启示。风水师建议在东南方位悬挂六铜钱,这种化解方法在高层公墓中演变为在对应方位摆放六个。有位港商在家族墓园的东南角种植了六株金桂,既符合“金克木”的化解原理,又赋予禁忌处理以美学价值。这些变通之道显示,古老禁忌正在与当代生活智慧交融。

生肖冲煞的规避方式越发多样化。属龙的程序员小李发明了“数字祭扫”方案,在清明当天通过VR设备完成虚拟扫墓,既避开冲煞又延续传统。更多年轻人选择“时空分隔”策略:在吉时焚香祭拜,忌时处理后续事务。这种将时间切片的做法,暗合古代“择吉不必尽吉”的务实思想。

民间自发的禁忌重构充满智慧。浙南某村将“忌动土”解释为“不可深挖”,允许浅层清理墓周杂草;湘西家族把“正北不利”转化为祭品摆放方位的调整。这些创造性转化让千年禁忌在现代语境中重获生命力,证明真正的文化传承从不是刻板复制。

站在2023年回望,2021年清明当天的扫墓活动成为传统择吉文化演进的缩影。那个特殊日子里,手持罗盘的老者与查看手机天气的年轻人并肩而立,铜钱压胜与VR祭扫各自找到存在空间。当城市墓园的电子屏滚动播放吉时提醒,当网络祭扫平台自动生成生肖避忌方案,我们看见古老的时间智慧正在数字化时代重生。这种传承不是简单的规则延续,而是每个当代人在俯身擦拭墓碑时,对天地时序的重新理解与对话。