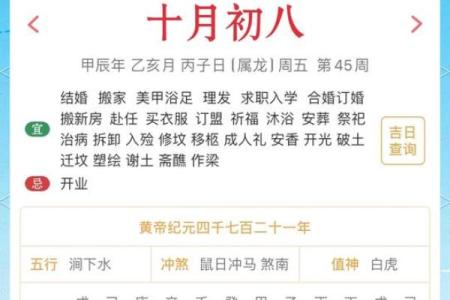

在传统民俗中,"安门"被视为一项与家宅运势紧密相连的重要仪式。人们常说"门是宅之眼",一扇新门不仅承载着出入平安的期盼,更寄托着对家族兴盛的祈愿。每逢春分前后,江南人家总会翻看黄历挑选安门的良辰吉日,这种习俗如同清明插柳、端午挂艾般代代相传。那些泛黄的老黄历上,用朱砂笔圈出的日期往往与节气更迭、五行流转紧密相关,仿佛在天地运行的规律中寻找人与自然的和谐共振。

一、择日安门的文化基因

在农耕文明滋养下的东方智慧里,"天时"始终占据重要地位。二十四节气不仅是农事活动的指南,更成为诸多民俗活动的基准点。立春后的第一个寅日被视作"开山门"的吉期,这种选择暗合"三阳开泰"的周易卦象。匠人们常说:"春不安门,冬不修灶",春季木气旺盛,正合门户纳气之需。清明时节安门,被认为能借助扫墓祭祖的祥瑞之气,使新门获得祖先荫庇。

传统择日体系中,"天赦日"与"三合日"最受推崇。例如属马者若在寅午戌日安门,便形成"三合火局",象征家宅红红火火。老辈人特别重视避开"四离日",认为这些天地混沌之日容易引发气场动荡。这种讲究与端午挂钟馗像驱邪的思维如出一辙,都源于对自然力量的敬畏。

现代建筑学家发现,古代择日法则常暗合环境科学原理。比如霜降后安门,恰逢北方冷空气南下,能有效检测门窗密封性;而避开梅雨季节安装木门,则符合材料防潮的客观需求。这种传统智慧与现代科学的暗合,正是民俗文化生命力的见证。

二、吉日选择的实践智慧

在具体择日过程中,阴阳五行的平衡至关重要。朝东的"震门"宜选木气旺盛的春季卯日,朝南的"离门"则适合火气鼎盛的夏季午日。曾有闽南匠人传授秘诀:在门框四角埋入对应方位的五行之物——东方埋竹节、南方藏朱砂、西方置铜钱、北方放鹅卵石,这种"五行镇宅"之法配合吉日选择,被认为能形成护宅结界。

生肖冲突的化解之道充满智慧。若家主属鼠,遇到午马当值之日,可采用"通关"之法:在门楣悬挂葫芦,或在门槛下埋设五色石。这种化解方式与中秋拜月时摆放兔儿爷有异曲同工之妙,都是通过象征物来调和气场。

当代匠人在传统基础上发展出新式讲究。铝合金门窗宜选庚申日,塑钢材质则适合壬癸日。有位苏州老师傅独创"三时安门法":卯时立门框,取"日出东方"之意;午时装门扇,借"日正当中"之威;酉时安门环,应"日落归巢"之吉。这种时间分割法既保持传统韵味,又符合现代施工流程。

三、时空交织的祥瑞图谱

某些特殊节气与安门习俗形成固定搭配。冬至安门被认为能"纳阳初生之气",匠人多在门槛下埋入九枚铜钱,摆成北斗七星状,取"引星入宅"之意。这种习俗与腊八节熬"七宝五味粥"的祈福逻辑相通,都强调数字与象征的对应关系。

传统节日与安门吉日往往产生奇妙共振。重阳节安门时,北方人家习惯在门楣插茱萸,南方则流行挂艾草,这与端午门饰形成季节呼应。有位山西老师傅传授:在中秋月圆之夜安门,可效仿"月宫折桂"典故,在门框雕琢桂枝纹样,寓意"门户显贵"。

地域性讲究展现着文化多样性。客家人安门必选"龙抬头",门楣要缠红布条象征龙须;晋商大宅则偏爱立秋安门,取"秋收冬藏"的蓄势之意。这些差异如同方言般生动,共同构成中华择日文化的丰富图谱。

那些镌刻着吉祥纹样的门环,在晨曦中泛着柔和的光芒。择日安门的传统,本质上是对美好生活的郑重承诺。当现代机械表指针划过精心测算的吉时,当电钻声与古老的祝祷词奇妙融合,我们看到的不仅是技艺的传承,更是文化基因的现代表达。或许正如《营造法式》所言:"匠人营国,必先观天之象,察地之理",这种对天时地利的敬畏与顺应,正是中华文明绵延千年的生存智慧。