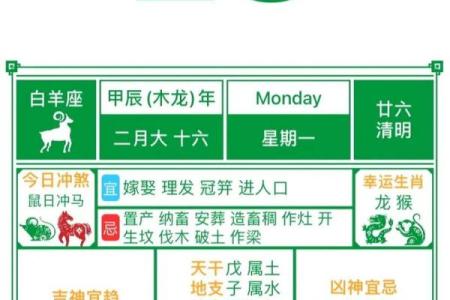

一、2021年4月5日是否适合上坟?

农历二月廿四,恰逢清明节气的第二日,正是民间传统中扫墓祭祖的吉时。根据《岁时广记》记载,清明前后十日皆可称为“祭扫期”,此时天地阳气升腾、草木萌发,古人认为祖先灵魂与自然生机相通,后辈通过上坟仪式传递思念,亦能借助节气之力为家族凝聚福泽。从传统黄历来看,这一日“宜祭祀、祈福、修坟”,无重大生肖冲突,尤其适合以洁净身心、敬献供品的方式告慰先人。

二、清明时节的特殊寓意与祭扫智慧

清明既是节气又是节日,融合了自然规律与人文情感的双重内涵。寒食节的禁火冷食习俗,与清明当日的踏青插柳传统相辅相成,形成“慎终追远”与“迎春纳吉”的平衡。古人将清明祭扫称为“祓禊”,认为此时山川地脉能量流动活跃,扫墓不仅是表达孝心,更能借助天地之力为家族消灾避祸、增补福德。

三、农历二月廿四的民俗象征

2021年的农历二月廿四,正处“仲春之月”,民间素有“二月扫墓添丁财”的说法。此时桃李花开、蜂蝶纷飞,象征生命轮回与家族绵延。黄历中这一日的“天德合”吉星临照,寓意祭扫者与祖先的沟通更为顺畅,供品承载的祝愿易被天地接纳。二月廿四与“龙抬头”相隔不远,民间认为龙神护佑下的人间事务更易圆满,扫墓时若辅以清扫坟茔周边杂草、培土固基的举动,可强化“家宅安宁”的吉祥意象。

四、祭扫习俗中的正向能量传递

清明祭扫的核心在于“感恩”与“联结”。供品选择讲究“三色果”、糕点、清茶米酒。许多地区还保留“挂纸”习俗——将五色纸压在坟头,既为祖先修缮居所,也暗含“五行俱全、生生不息”的祝福。祭扫时轻声诵读家训或讲述家族近况,被认为能让祖先感知后辈的成长,从而降下更丰厚的荫庇。

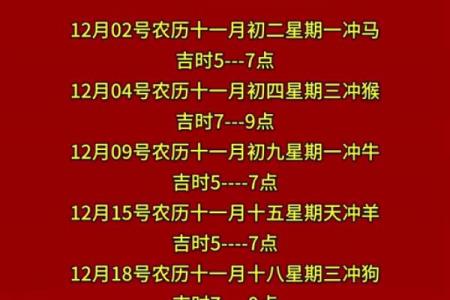

五、特殊人群的祭扫注意事项

对于生肖属虎、猴者,建议祭扫时佩戴朱砂香囊或桃木饰品,以增强自身阳气;体弱者可选在正午前完成仪式,借助日间充沛的阳气避免阴湿侵扰。现代生活中若无法亲临墓地,可于家中朝祖籍方向摆放供桌,点燃柏枝、诵读祭文,同样能达成心意传递。许多家庭还会在祭扫后分食供品,称为“散福”,寓意祖先赐福均匀惠及每位成员。

六、与清明相关的其他吉祥活动

除了扫墓,农历二月廿四还可进行“插柳祈寿”“放鸢逐晦”等民俗活动。柳枝在传统文化中具驱邪效用,祭扫归家后将其插入门楣,能为宅院增添生机;放飞写有愿望的纸鸢,则象征将过往厄运随风消散。部分地区保留着清明制作“福团”的习俗,以绿色糯米包裹豆沙或芝麻馅,寓意“青绿长存、福气内蕴”,祭祖后分食可保全家安康。

七、自然时序与心灵疗愈的共鸣

清明时节的濛濛细雨,被诗人称作“思亲雨”,其温润特性恰好呼应哀思的净化与转化。从现代科学视角看,春季负氧离子含量升高,有助于舒缓情绪;祭扫过程中的步行、清扫等轻度劳动,也能促进气血循环。许多家族选择在扫墓后举行踏青野餐,让追忆先人的肃穆与迎接新春的欢欣自然衔接,暗合“悲欣交集、生生不息”的古老哲学。

八、当代社会对传统祭扫的传承创新

随着环保理念普及,网络祭扫、鲜花代烧等新形式逐渐被接纳,但其内核仍延续“心诚则灵”的原则。年轻一代将撰写电子家书、制作家族树图谱等融入祭扫仪式,既保存文化根脉,又赋予传统新的生命力。无论形式如何变化,清明始终是唤醒家族记忆、强化亲情纽带的关键节点,正如民谚所言:“祖宗虽远,祭祀不可不诚;子孙虽愚,家训不可不传。”

九、顺应天时的生活哲学

农历二月廿四的祭扫吉时,提醒世人遵循自然节律安排生活。农民在此日播种南瓜、丝瓜,商户清扫仓库迎接春市,学子整理书案备战考学,皆与祭扫活动共享“除旧布新”的深层逻辑。当纸钱化作青烟、供果染上晨露,生者与逝者的对话早已超越时空,成为代际间最绵长的福泽传递。