清明时节的空气中总浮动着一种难以言说的静谧与祥和。每逢这个时节,细雨浸润的土地会萌发新绿,枝头嫩芽舒展的姿态仿佛在回应先人的期盼。在万物生长的韵律中,人们遵循着千年传承的时序,于三月初六这天迎来清明正日。这个凝结着生命哲学的特殊节点,既是对过往的深情回望,亦是对未来的美好期许。

一、时间流转中的节气密码

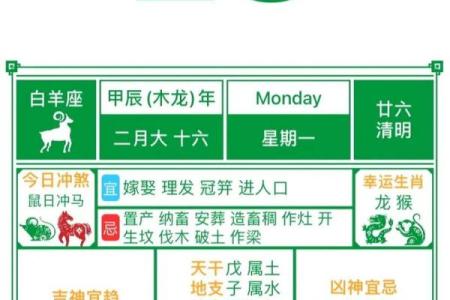

清明作为二十四节气中唯一兼具节庆属性的特殊存在,其日期确定暗藏天地规律。根据太阳黄经达15°的精确计算,2024年的清明交节时刻将落在三月初六辰时三刻。这个时间点的选择绝非偶然——春分过后十五日,昼夜等长的平衡被打破,阳气升腾之势已不可逆转。此时北斗七星斗柄指向东南方"乙"位,对应《周易》中的巽卦,正应和着万物"齐洁而清明"的生长态势。

民间将清明与寒食、上巳并称"春季三节",形成独特的节气集群。三月初三的祓禊清洁身心,三月初六的扫墓慎终追远,三月初八的踏青迎接新生,三个节日环环相扣构成完整的生命礼赞。这种时间布局暗合《月令七十二候》中"清明三候"的物候演变:初候桐始华,二候田鼠化鴽,三候虹始见,每个阶段都见证着自然界的蜕变新生。

二、天人合一的文化基因

扫墓祭祖的庄重仪式中凝结着华夏文明最深邃的智慧。当人们轻拭墓碑上的尘埃,摆放青团、艾粿等时令供品时,实际上在进行着跨越时空的能量传递。闽南地区特有的"压墓纸"习俗,将五色纸压在坟头象征为祖先修缮屋宇;苏杭人家供奉的清明螺,取其螺旋纹路寓意生生不息。这些充满象征意味的仪式,正是"事死如事生"哲学观的具体呈现。

踏青活动则展现出清明文化的另一重维度。江南水乡的秋千架上传出欢声笑语,胶东半岛的风筝带着消灾祛病的祈愿升空,巴蜀地区的戴柳习俗将春意缠绕在发髻之间。这些活动绝非简单的游乐,而是暗含着重生与净化的深意。正如《岁时百问》所述:"万物生长皆清洁而明净",人们在自然中获取新生力量,完成精神的焕新。

三、古今交融的生机图景

现代社会的清明呈现出传统与创新的和谐共生。云祭扫平台让海外游子能遥寄相思,可降解祭品既保持仪式感又践行环保理念。在上海松江,无人机携带花瓣进行"天雨香"祭扫;成都龙泉驿推出清明主题的汉服游园会,将传统礼仪转化为可体验的文化场景。这些创新不是对传统的消解,而是让千年文脉获得新的生长空间。

饮食文化中更见智慧流转。青团从最初的祭祀供品演变为时令美食,艾草、鼠曲草等"吉祥草"制作的清明粿,既符合春季养肝的医理,又暗含驱邪纳福的寓意。岭南地区讲究"清明前后,种瓜点豆",将祭扫与农事结合,在缅怀中播种希望。这种将追思与成长融为一体的生活方式,正是清明文化最动人的传承。

当三月初六的晨雾散去,阳光穿透云层洒向大地,无数家庭沿着开满二月兰的山径缓步前行。他们手中的菊瓣带着露水,篮中的供果散发着清香,孩童们追逐着掠过坟茔的菜粉蝶。这样的场景年复一年地上演,将清明的双重属性完美融合——既是对生命轮回的坦然接受,也是对美好生活的祈愿。那些随风扬起的纸灰最终化作春泥,滋养出漫山遍野的新绿,恰似先人的祝福永远守护着人间烟火。