1997年的日历挂在墙上时,纸张翻动的声响总带着一种独特的节奏感。那年的立春在2月4日,雨水节气前三天,隔壁张奶奶就念叨着要把压在箱底的桃木剑找出来——按她的说法,戊寅年容易犯太岁,得提前准备。这种对日子的敏感仿佛刻在基因里,人们翻开日历本的动作总带着点仪式感,指尖划过公历数字时总要再向下寻一行小字,确认当天的农历日期是否"带煞"或"宜动土"。

藏在数字里的时间密码

那年的日历本有个特别之处:每个周六的日期框会用淡金色印着生肖图案。比如1月4日旁边蜷着一只打盹的老鼠,而腊月廿三的小年当天,则画着灶王爷乘云驾雾的简笔画。这种设计让时间的流转变得具象,公历2月7日既是星期五,又是农历大年初一,红色油墨印的"春节"二字几乎要跃出纸面。老一辈人尤其在意这种双重纪年法的交汇,李记茶楼老板每逢十五就换灯笼颜色,他说:"阳历十五月亮未必圆,得看农历的。"

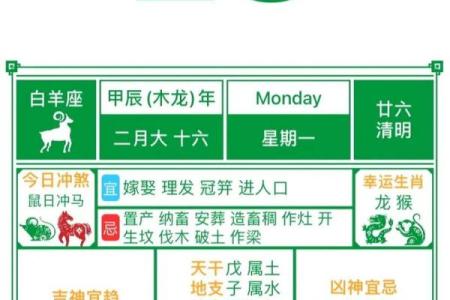

在城南的命理馆,王师傅的案头永远摊开着那本日历。他用红蓝两色记号笔做满批注:清明当天用蓝笔圈出"戌时三刻利安葬",谷雨节气旁则写着"辰龙勿近水"。有次服装店老板娘急着开业,他翻到4月18日那页指点:"公历这天虽逢周末,但农历三月十二是杨公忌日,改到19日卯时放鞭炮,保准财星入宅。"

吉凶之间的微妙平衡

那年春天特别流行在婚纱照里加入日历元素。新人们喜欢捧着放大版的结婚日期合影,摄影师会特意对焦在农历标注上——若是遇到"天德合"或者"月德贵人"字样,相框四角还要烫金云纹。婚庆公司的刘经理有个黑色笔记本,记录着五月所有"双日子"的预约情况:"5月6日农历三月三十,这日子犯月破,原本订好的三对新人宁愿多付违约金也要改期。"

建筑工地则流传着另一种生存智慧。3月22日那天,三个不同工地的包工头不约而同给工人放了假。后来才知道,老黄历上这天标着"五黄煞正东",而他们塔吊的旋转半径恰巧覆盖东方位。更玄乎的是建材市场,每逢"破日"铜器店铺就门庭若市,据说请个八卦镜挂在正东能化解灾厄,有经验的采购员会特意选巳时结账,说这个时辰金气最旺。

节气转换中的生活韵律

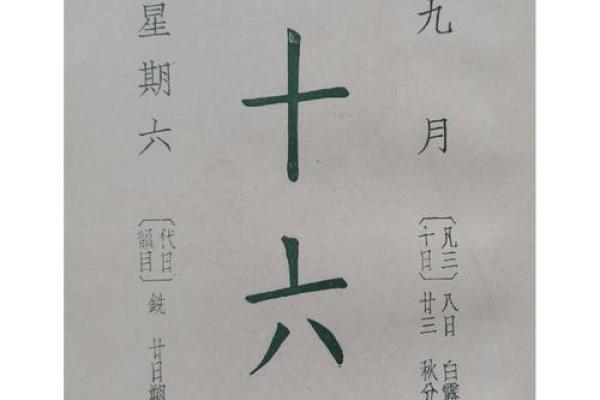

白露那天,中药铺的周掌柜总要搬出青瓷罐晾晒陈皮。他记得1997年9月7日既是周日,又是农历八月初六,"白露收清露"的好时辰。街角裁缝铺的桂花糕总在秋分前三天开售,老板娘坚持用农历计算糯米浸泡时间:"阳历的9月23日看着是秋分,但今年农历八月廿二才真正阴阳平分,这时候做的糕点最养人。"

最有趣的莫过于冬至前后的股市波动。证券营业厅里穿唐装的老股民,会对照着农历在K线图上画符咒般的标记。11月22日小雪节气当天,大盘指数诡异地与农历十月廿二的数字重合,引发茶余饭后无数谈资。就连菜市场的鱼贩都掌握着节气规律,冬至前三天鲈鱼必定涨价,因为他们笃信"冬月鱼藏脂,食之补元气"。

暗流涌动的时辰禁忌

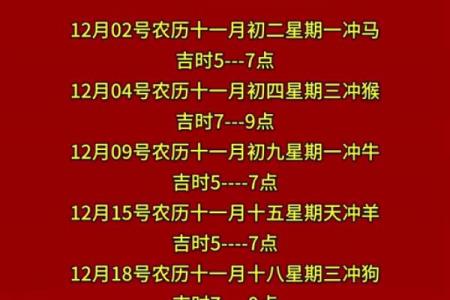

平安夜那晚,原本该热闹的商业街却显得有些冷清。精明的店主们发现,1997年12月24日对应的农历十一月廿五,老黄历上赫然写着"日值岁破,诸事不宜"。电影院经理为此急得冒汗,临时把午夜场改成了风水主题纪录片,没想到上座率反而创了新高。KTV包厢里玩骰子的年轻人发现,电子屏显示的农历日期竟被设置成了屏保图案,据说是老板花大价钱请人重写了点歌系统。

跨年时刻的冲突更具戏剧性。外滩倒计时广场人潮汹涌,但本命属牛的陈先生却坚持要在23:58分提前退场——因为按农历计算,1998年1月28日才是真正的戊寅年开端。这种时间认知的错位催生了特殊服务,有些酒店推出"双历跨年套餐",零点时分的香槟塔要分两次推倒,分别对应公历元旦和农历新春。

那些被红笔圈画的日期,最终都沉淀成窗台上的浮尘。当1997年的最后一页日历撕下时,茶楼里说书人正讲到"天时不如地利"的段子,柜台后的黄历已经换成了戊寅年新版。菜场鱼摊挂起手写告示:"即日起按新历节气调整营业时间",而证券大厅的电子屏下方,悄然多出一行农历小字。这座城市的时间认知始终在两种体系间微妙地平衡着,就像梧桐树影总会同时覆盖人行道砖块的横竖缝隙。