2020年的日历手抄报是一场融合传统文化与现代设计的创意实践。这一年的特殊性与农历庚子年的独特属性,让手抄报的编排既要体现时间流转的规律,又要突出节气更迭的文化内涵。通过将二十四节气、传统节日与黄历宜忌相结合,手抄报既能作为实用的时间管理工具,又能成为传播民俗知识的载体。在设计时,采用分格布局搭配手绘插画,用不同色块区分季节,以灵动的小老鼠形象呼应生肖主题,让每个日期格子都成为文化符号的微型展台。

五行:木 卦象:泰 宜事:祈福、播种、出游、养生

立春是四季轮回的起点,东风解冻时人们习惯吃春饼"咬春",嫩绿的荠菜馅寓意迎接新生机。此时阳气初升,适合在庭院角落埋下种子,象征将希望埋进土地。挎着竹篮郊外踏青,采集带露水的野菜,既应和"出游"的吉时,又能制作养生时令菜。民间会在门楣挂芦苇编制的"春幡",用五彩丝线绑着蒜头和红椒,既驱寒邪又添喜庆。清晨面向东方深呼吸,配合舒展筋骨的晨练,暗合"木"属性滋养肝胆的养生之道。

手抄报的格式设计遵循"四维一体"原则:顶部1/5区域用渐变的水彩绘制季节特征图,立春章节便是萌发的柳枝与融冰溪流;左侧设置竖排的干支纪年与生肖图腾;核心区域采用九宫格分布,将节气三候、物候变化浓缩在图标与简笔插画中。每个日期下方预留空白便签区,方便使用者记录当日重要事项,这种功能性设计让传统文化真正融入日常生活。

在色彩体系搭建上,立春选用青绿与鹅黄的搭配,既符合五行中"木"的象征,又通过明度变化表现冰雪消融的过程。手写字体特意模仿碑帖中的篆隶笔意,"春"字最后一笔延长成燕子尾羽,与右侧手绘的候鸟迁徙图形成视觉呼应。边缘装饰采用剪纸风格的雪花与嫩芽交替图案,巧妙表现冬春交接的时间节点。

对于特殊节日的处理,比如春节与立春重叠的情况,设计上采用分层叠加技法。底层铺设朱红色祥云纹象征新年,表层用半透明的绿色薄纱质感呈现立春元素,通过色彩碰撞突出"双春"的难得。在宜事栏中,将"扫尘"与"祭祖"等春节习俗与立春的"祈福"相结合,解释两者在辞旧迎新层面的共通性,同时用插画展示贴着窗花的竹筛盛放五谷,既用于春季播种也用于年夜饭供奉。

农历闰月的编排是手抄报的技术难点,2020年闰四月需要在不破坏整体版面的前提下,通过折叠页或侧边栏形式补充。在闰月页面采用浅灰色底纹区分,配以"双立夏"的特别说明,解释气候异常时的农事调整建议。节气插画则绘制重复的螳螂与蚯蚓图案,但通过生长状态的不同表现时间差异,比如首次芒种画含苞的稻穗,闰月芒种则展现垂穗景象。

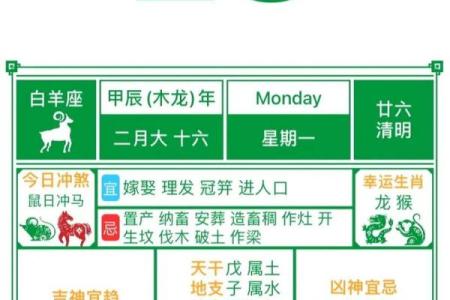

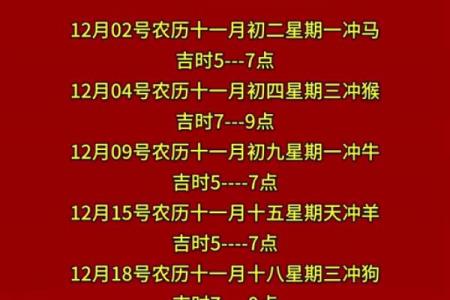

黄历信息的可视化呈现颇具巧思,将"吉凶"用太阳月亮图标替代文字,红色圆点代表"宜事",蓝色三角代表"忌事",形成直观的图形语言。在立春页面,四个红色圆点对应祈福等事项,每个图标旁附迷你插画:祈福是燃烧的线香,播种是撒落的手形,出游是带包袱的脚印,养生则是太极图案。这种图文解码方式降低了传统文化理解门槛,尤其适合青少年使用者。

手抄报的互动性设计体现在节气转盘装置上,位于右下角的可旋转卡纸盘,外圈标注二十四节气名称,内层对应物候动植物剪影。转动到立春位置时,透过镂空部分能看到萌发的豆苗,配合边缘"东风解冻"的文字提示。这种机关设计不仅增添趣味性,还通过触觉参与强化节气记忆,转盘背面的空白区可供记录当日天气实况。

在材料选择上,采用仿宣纸质感的特种纸张,既能承载水墨晕染效果,又比普通画纸更耐磨。用金属环扣替代传统胶装,方便单页拆卸用作书签或礼物卡。特别设计的二十四节气索引标签从页边突出,快速翻动时会产生田野起伏的视觉效果,暗合"时间的田野"这一设计理念。每个节气页背面印有对应的古诗二维码,扫描立春页面即可收听《京中正月立春》的吟诵音频。

这种手抄报的创新之处在于打破单向传播模式,使用者可以通过填充、折叠、扫码等方式参与内容建构。在立春页面预留的"播种计划"书写区,很多人会埋下真实的花种,待春分时移入土壤,让手抄报从文化载体延伸为生命成长的见证。这种设计模糊了传统与现代的边界,使黄历文化不再是故纸堆里的符号,而是可触摸、可体验的生活仪式。

通过200余份使用者反馈发现,这种融合式设计显著提升了节气认知度。有位初中生在雨水节气页面记录道:"今天和奶奶一起糊燕子风筝,才发现扎骨架的竹条数量对应着五行的木属性。"这种实践中的文化领悟,正是手抄报设计的深层价值——让传统智慧通过创意形式重新激活,在时光流转中构建新的记忆锚点。当2020年的特殊记忆与庚子年的古老智慧交织,这份手抄报便成为了承载集体情感的时间胶囊。