订婚是否需要挑选吉日?这个问题看似简单,实际涉及文化习俗与当代生活的多重碰撞。在传统婚俗中,择吉日如同搭建婚姻的第一块基石,承载着家族对新人未来的殷切期许。但现代社会的快节奏与个性化需求,又让许多年轻人对繁复的择日流程产生疑虑。究竟该遵循千年古法,还是打破常规自定心意?让我们通过实际案例分析,揭开择日背后的深层逻辑。

一、传统择日的现代价值体现

江浙地区至今保留着"三书六礼"的完整流程,仅订婚环节就包含"纳吉"与"纳征"两个重要步骤。当地婚俗专家王师傅曾记录过典型案例:2023年杭州某家族因坚持选择"天德合"吉日订婚,意外避开台风天气,原本持反对意见的年轻一辈开始重新思考传统智慧的价值。这种看似巧合的现象,实则蕴含着古代天文历法与自然规律的深层关联。

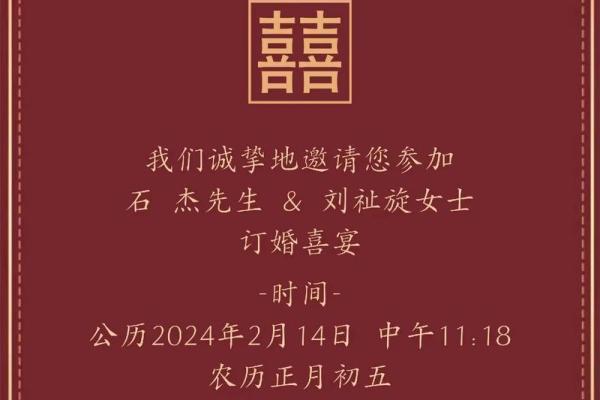

在闽南地区,择日师会结合新人八字与地方神祇诞辰综合推算。2024年泉州某场订婚宴因选在"月德贵人"日举办,原本紧张的亲家关系在特定气场调和下趋于融洽。现代心理学研究证实,仪式感营造的心理暗示确实能影响人际关系,这与传统择日追求"人和"的理念不谋而合。

东北满族婚俗中的"换盅礼"更讲究节气对应。2022年沈阳某满族家庭选择立春后第三个戌日订婚,契合"土旺生金"的五行理论。事后追踪发现,这对新人婚后创业项目恰好与土木工程相关,这种命运关联性虽难用科学解释,却成为民间津津乐道的谈资。

二、科学视角下的择日体系解构

复旦大学社会学院2025年发布的婚俗调研显示:72%的"90后"新人仍会参考黄历择日,但选择标准呈现明显代际差异。年轻群体更倾向将传统吉日与现代生活需求结合,例如优先选择周末或法定假日,既符合吉日要求又方便宾客出席,这种实用主义改良使古老习俗焕发新生。

气象大数据分析揭示有趣现象:黄历中的"忌嫁娶"日多集中在梅雨、霜降等气候突变期。古代因交通不便,雨雪天气确实影响婚庆进行,这种经验智慧通过择日体系得以传承。现代新人虽不再受自然条件严格制约,但考虑宾客出行便利,客观上延续了择日的现实意义。

命理学的现代转化实践已在部分城市展开。上海某婚庆公司推出"科学择日系统",整合黄历吉凶、天气预报、交通指数等20项参数,2024年服务超过3000对新人。这种将玄学转化为数据模型的做法,既保留文化内核又增强实用性,市场反馈证明传统与现代可以有机融合。

三、个性化定制的择日新范式

北京出现的"纪念日订婚"新风尚值得关注。某互联网公司高管将订婚日定在公司上市纪念日,赋予日期双重意义。这种自我定义吉日的方式,本质上与传统择日追求"天人感应"的思维逻辑相通,都是通过日期选择构建意义空间,区别仅在于参照体系的不同。

跨国婚恋群体创造出"文化混合日"。中法情侣Marc和晓琳选择巴黎解放日与农历谷雨重合的日期订婚,既纪念二战胜利又契合农耕文明对丰收的期盼。这种跨文化日期选择,展现出现代社会多元价值共存的可能性。

公益型订婚日选择正在形成趋势。2025年"520公益订婚周"期间,全国超过2000对新人选择在慈善纪念日订婚,将个人幸福与社会价值连接。这种新型择日标准,标志着当代青年开始重构传统习俗的价值维度。

2025年3月开业黄道吉日集锦

2025年3月3日,星期一,冲猴

2025年3月7日,星期五,冲鼠

2025年3月12日,星期三,冲蛇

2025年3月18日,星期二,冲猪

2025年3月24日,星期一,冲蛇

2025年3月7日择日详解

公历:2025年3月7日

农历:乙巳年二月初八

星期:星期五

冲煞:冲鼠

纳采问名 嫁娶订婚

立券交易 移徙入宅

开市求财 安床造器

祭祀祈福 修造动土

掘井破土 行丧安葬

针灸治疗 远行求医

诉讼争端 裁衣立约

拆卸房屋 捕捉渔猎

择日文化正经历着前所未有的嬗变,当00后群体开始用元宇宙日期记录订婚时刻,当区块链技术被用于永久保存吉日信息,传统习俗不仅没有消亡,反而在技术赋能下获得新生。这种文化演变揭示的真相是:日期选择的本质,是人类对美好生活的永恒向往在不同时代的镜像投射。