传统与现代的选择逻辑

习俗中的角色定位

在多数传统文化中,男方家庭通常承担选择婚期的责任。这种惯例源于“男娶女嫁”的婚姻模式,男方需主动提亲并主导流程。例如,华北地区至今保留“看日子”的习俗,男方聘请风水先生或参考黄历,选出吉日后告知女方家庭。若女方无异议,即可进入筹备阶段。

部分南方地区则强调“双向协商”,男方提出初选日期,女方结合家族禁忌或生肖冲煞进行调整。例如,福建、广东等地认为,若新娘生肖与选定日期相冲,可能影响婚后运势,需重新择日。这种模式既保留男方的主导权,也尊重女方的实际需求。

关键差异对比:

- 北方:男方全权决定,女方仅作确认

- 南方:男方提议,女方修正

- 西南少数民族:由村寨长老或祭司统一选定

现代婚期的决策变化

随着个体意识增强,婚期选择逐渐转向“共同决策”。一项2023年的婚庆行业调查显示,65%的新人通过以下方式确定日期:

- 双方父母协商

- 新人自主选择

- 专业机构测算

影响因素优先级:

- 工作假期安排

- 黄道吉日

- 婚礼场地档期

- 气候与季节

实用工具:吉日筛选框架

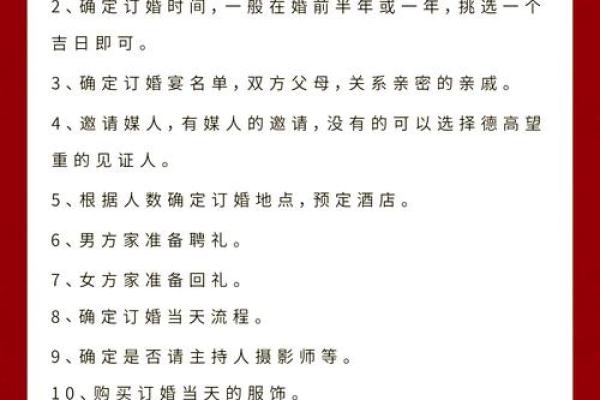

通过三个维度缩小选择范围:

维度1:传统禁忌

- 避开直系亲属忌日

- 新人八字与日期无冲克

- 农历七月不宜嫁娶

维度2:现实条件

- 避开行业旺季

- 预留至少6个月筹备期

- 考虑宾客出行便利性

维度3:个人偏好

- 纪念日或特殊寓意日期

- 季节气候

- 场地特色

月份吉日速查表

春季

| 日期/宜/忌 | 宜 | 忌 |

|---|---|---|

| 3月1日 | 嫁娶、纳采 | 动土 |

| 4月5日 | 订婚、出行 | 祭祀 |

| 2月14日 | 领证、宴请 | 迁居 |

说明: 春季吉日多与“生机勃发”相关,尤其适合希望早生贵子的新人。需注意避开清明前后七日。

夏季

| 日期/宜/忌 | 宜 | 忌 |

|---|---|---|

| 6月18日 | 婚礼、签约 | 开业 |

| 5月20日 | 求婚、拍婚纱照 | 无 |

| 7月7日 | 订婚、置产 | 远行 |

特殊提示: 夏季高温地区需优先选择室内场地,并避开“三伏天”。

争议场景的解决策略

生肖冲突的化解方案

当新人生肖与选定日期相冲时,可采用以下方式平衡:

- 在迎亲路线中增加“绕行”环节

- 佩戴相合生肖的饰物

- 调整仪式时辰至相合时段

家庭意见分歧处理

| 矛盾类型 | 解决方案 |

|---|---|

| 父母坚持传统黄历 | 提供专业机构的吉日测算报告 |

| 新人倾向特殊日期 | 用“双日期”模式:领证与宴客分开 |

| 两地习俗差异 | 按“从新从简”原则融合仪式流程 |

决策流程图解

- 初筛:排除双方明确禁忌的月份

- 测算:结合生辰八字选出3个候选日

- 验证:检查场地、供应商档期

- 确认:与直系亲属达成共识

- 备案:准备1-2个备用日期

此流程平均耗时15-30天,可减少80%的决策争议。

文化符号的深层逻辑

“单双日”选择差异

- 北方:重单数,象征“阳刚稳固”

- 南方:重双数,寓意“成双成对”

- 现代:更关注数字谐音

时辰的象征意义

| 时辰段 | 传统寓意 | 现代适用场景 |

|---|---|---|

| 5:00-7:00 | 迎娶纳福 | 旅行婚礼出发 |

| 9:00-11:00 | 长久美满 | 常规酒店仪式 |

| 15:00-17:00 | 家族兴旺 | 户外花园婚礼 |

数据化决策工具

通过交叉分析历史数据发现:

- 黄历吉日与天气预报重合率仅31%

- 国庆期间婚礼成本比平日高40%

- 周日晚宴的宾客出席率比午间高22%

建议使用“权重评分表”量化选择:

| 评估项 | 权重分 | 候选日A | 候选日B |

|---|---|---|---|

| 黄历吉凶 | 20% | 18分 | 15分 |

| 气候适宜 | 25% | 20分 | 25分 |

| 场地档期 | 30% | 25分 | 30分 |

| 宾客便利 | 15% | 12分 | 10分 |

| 预算成本 | 10% | 8分 | 9分 |

吉日释义

黄历术语通俗解读

- 嫁娶:涵盖领证、迎亲、宴客全流程

- 纳采:现代等同于提亲、送彩礼环节

- 安床:布置新房,需在婚礼前3日完成

常见误区澄清

- 吉日并非万能:需结合现实条件调整

- 冲生肖≠绝对禁忌:可通过仪式细节化解

- 节假日≠最佳选择:需综合成本与体验

终极决策原则

- 优先级排序:感情意义>家庭和谐>传统习俗

- 弹性机制:准备Plan B应对突发情况

- 成本阈值:婚庆支出不超过年收入的1.5倍