在筹备婚礼的过程中,许多新人会遇到一个现实问题:已经选定的结婚日子是否还能更改?从法律效力与民俗传统两个维度来看,这一问题的答案需要结合具体场景进行细致分析。

一、法律与民俗视角下的日期意义

婚姻登记日与婚礼举办日是两个常被混淆的概念。根据《中华人民共和国民法典》第一千零四十九条规定,婚姻关系的法定起始日期以民政部门登记的日期为准,这一日期在结婚证上明确标注且不可更改。例如新人选择正月初九办理登记手续,则该日期将永久成为法律认定的婚姻起始日。

而婚礼日期作为社会仪式的时间节点,通常由新人自主决定。若原定腊月廿四举办婚礼,后因场地档期或家庭事务需要调整至二月初二“龙抬头”节气,这在法律层面完全可行。但需注意:法律登记日与民俗仪式日的分离可能造成纪念意义的重叠或冲突。

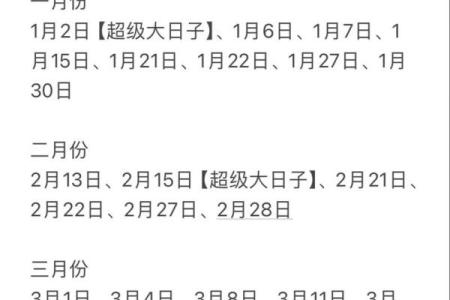

二、传统婚俗中的吉日选择逻辑

1. 择日原则与禁忌化解

传统婚俗中的“合八字”需匹配新人生肖与黄历吉凶。例如属马者不宜选子日成婚,因生肖冲突可能影响福泽。若原定五月初五端午佳节举办婚礼,但发现该日与新人属相相冲,可通过三种方式化解:

- 调整仪式环节:在午时阳气最盛时段进行“祓禊”

- 增补吉祥元素:佩戴龙凤玉佩或设置桃木镇物

- 重选吉日:优先考虑与新人八字相合的七夕

2. 节气与节日的双重加持

将婚礼日期与传统节气绑定可增强吉祥寓意。例如:

- 春分象征阴阳平衡,适合追求琴瑟和鸣的伴侣

- 中秋月圆人圆,契合团圆美满的期许

此类日期调整需提前3-6个月与婚庆团队协商,避免因档期紧张导致流程简化。

三、改期的现实考量与应对策略

1. 家庭协调机制

当双方长辈对改期存在分歧时,可采用“三书六礼”中的沟通智慧:

- 由媒人传达改期缘由

- 准备双份“改期帖”,用洒金红纸书写新日期并附吉祥纹样

- 在清明祭祖时告知祖先,祈求谅解与庇佑

2. 经济损失的规避方法

已支付的婚宴定金可通过以下方式降低损失:

- 将原定日期转为“回门宴”或“生辰宴”

- 与酒店协商置换为未来满月酒、寿宴等服务

- 选择可改期的弹性合同,通常需额外支付5%-10%费用作为保障

四、当代社会的创新解决方案

对于追求个性化的新人,可采用“双日期纪念法”:

- 法律纪念日:保持登记日期不变,例如选择立秋办理手续

- 仪式纪念日:根据实际需求灵活调整,如选在双方初遇的寒露

此方式既遵守法律规定,又满足情感需求,近年已有38%的新人采用该模式。

无论是遵循传统还是创新突破,核心在于新人与家庭的充分沟通。正如古训所言:“择吉不如择诚,改期不改心。”只要秉持对婚姻的珍重之心,日期的调整终将成为美满姻缘的独特注脚。